シンとトニーのムーンサルトレター第243信(Shin)

Tonyさん、こんばんは。先日、検査入院されたとの報せを受けて、心配しております。レターの返信など、もう気にされなくて結構です。どうか、安静に御自愛下さい。5月の満月は、アメリカ先住民の間では「フラワームーン」と呼ばれるそうです。ちょうど1ヵ月前の4月13日も満月でしたが、こちらも芝桜のピンクが由来の「ピンクムーン」という呼び名でした。花は若々しい生命のシンボルです。キリスト教では、花弁を上に向けて咲く様子が神の恩寵をさずかることと重ね合わせて考えられているようです。

三春の滝桜を背に

桜といえば、先日、素晴らしい桜を見てきました。4月15日、わたしはJR東京駅から東北新幹線やまびこ59号でJR郡山駅へ。そこからJR三春駅に向かいました。三春に到着したわたしは、まずはタクシーで観光名所の「滝桜」に向かいました。死ぬまでに一度は滝桜を見たいと願っていたのですが、ついに長年の願いが叶いました。この日の三春はあいにくの雨で、気温は10度。けっこう寒かったです。しかし、雨のおかげで観光客がいつもより少なくて、スムーズに滝桜を見学することができました。日本三大桜に数えられる滝桜は、大正11年10月12日に、桜の木としては初めて国の天然記念物に指定された名木です。日本三大桜とは、根尾谷淡墨桜(岐阜県本巣市)、山高神代桜(山梨県北杜市)と三春滝桜です!

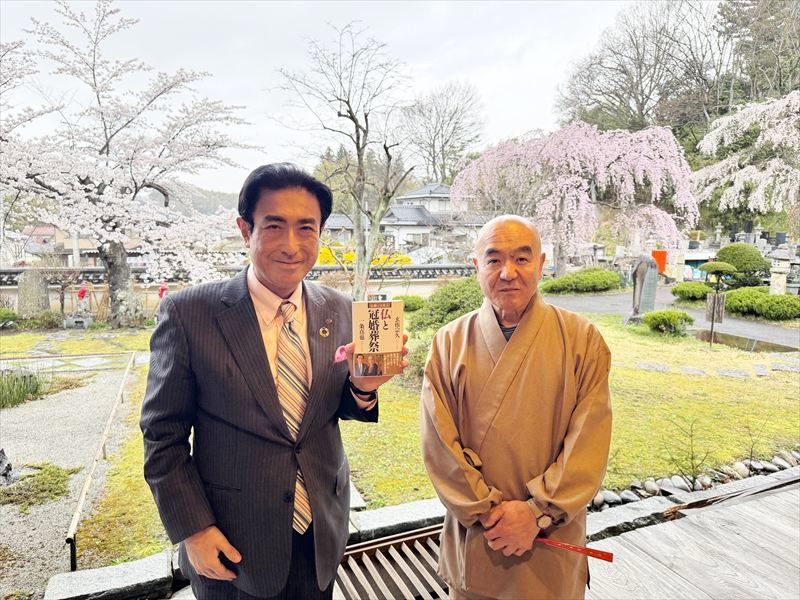

福聚寺の山門にて

福聚寺の本堂で玄侑先生と

滝桜の次は、福聚寺に向かいました。福聚寺の住職は、芥川小説家でもある玄侑宗久先生です。このたび、玄侑先生とわたしの対談本である『仏と冠婚葬祭』(現代書林)が刊行されましたので、そのお礼を兼ねて参拝させていただきました。あまりにも素晴らしいお寺なので驚きました。1万5000坪の広大な敷地で、庭園には桜が咲き誇っています。特に、しだれ桜が見事でしたが、これは滝桜の最初の子孫だそうです。玄侑先生は、「まさに満開です。当山に何度もお出でくださっても、桜は見たことがない、という方も多いなかで、やはり一条さんは祝福された方なのかもしれませんね」と言って下さいました。まことに、ありがたいことです。

「三聖図」を説明する玄侑先生

庭園を背景に玄侑先生と

福聚寺さんは、福島県田村郡三春町にある臨済宗妙心寺派の寺院です。山号は慧日山。本尊は釈迦如来。玄関を入ってしばらく行くと、玄侑先生が襖絵を指さされて、「これは一条さんがお好きそうな三聖図ですよ。仏僧と儒者と道教の方士が描かれています」と説明して下さいました。三聖図のメッセージは「真理はひとつ」「道は違っても、目的地は同じ」ということだと思います。「三教一致」という意味ですが、中国における道教は日本の神道に近いので、『仏と冠婚葬祭』の刊行によって神儒仏の三部作対談が完成した直後に三聖図を拝見することができ、感激もひとしおでした。本堂では、お寺の由緒や庭園について丁寧に説明していただき、さらには江戸時代に葬式で使った籠を見せて下さいました。まるで博物館です!

観音堂に向かう玄侑先生

福聚寺の庭園にて玄侑宗久先生と

わたしはお座敷で抹茶を御馳走になりながら、2時間ほど玄侑先生と四方山話をしました。玄侑先生は、Tonyさんの体調のことも気にかけておられました。帰りの新幹線の時間が迫ってきたので暇乞いをすると、玄侑先生が「ぜひ、観音堂に寄っていらっしゃい」と言って下さいました。先生はお庭に出られて、見事な桜の洪水の中を歩いて行かれました。そして、観音堂に立たれると、「ここに立ってごらんなさい」と言われました。わたしが立つと、それはそれは美しい光景が広がっていました。玄侑先生によれば、観音像が桜を愛でることができるように設計されているそうです。ワンダフル! その後、呼んでいただいたタクシーに乗車して、わたしはJR郡山駅へと向かったのでした。このたびは、生涯忘れ得ぬ思い出ができました。心からのおもてなしをして下さった玄侑先生御夫妻に深く感謝申し上げます。

神事(銅像除幕式)のようす

親族席のようす

さて、次は、父の銅像の話をしたいと思います。5月2日の11時から、銅像除幕式を行いました。昨年9月20日に逝去した父・佐久間進の銅像を高名な彫刻家である片山博詞先生にお願いしていましたが、このたび晴れて完成しました。場所は松柏園ホテルの入口の横、2頭のライオン像の右です。前日の夜からずっと激しい雨が降っていたので、心配していました。しかし、今朝はピタッと止んで、素晴らしい晴天となりました。天気予報通りとはいえ、わたしは天から父が助けてくれたように思いました。さすがは「太陽を追う男」ですね! この日の除幕式には、わたしの親族をはじめサンレーOBサンレー幹部、秘書室メンバーなどが参加。銅像は白布で覆われていました。

これから除幕の儀です!

ロープを引きました

神事は皇産霊神社の瀬津隆彦禰宜が司られましたが、神事の準備中に1頭の蝶が銅像の周りを舞っていたそうです。瀬津禰宜は、「もしかいたしますと、佐久間名誉会長のお御霊が本日の祭典を見に来られたのではないかと、身の引き締まる思いでございました」と語っていました。11時から始まった除幕式は、開式、一同一拝、修祓、降神の儀、献饌の儀、祝詞奏上、清祓と続き、除幕の儀となりました。銅像の右に故人の長男であるわたし、次男である弟、左側に片山先生と銅像製作を担当した株式会社ナガエの久末佳生執行役員が並んで、除幕しました。

素晴らしい銅像が披露されました

神事を見守る父の銅像

銅像が出現すると、「おおっ!」という歓声が上がり、盛大な拍手が起きました。車椅子に乗った母はじっと銅像の顔を見ていました。東京の上野公園にある西郷隆盛像の除幕式のとき、初めて銅像をみたイト夫人(隆盛の妻)が、「こげな人じゃなか」と発言したことは有名ですが、わたしが銅像を指さして母に「似てるかな?」と訊いたところ、母は頷いて「うん、似てる」と言いました。ちなみに、父の銅像の視線は母の住む自宅に向けられています。続いて、玉串奉奠です。最初にわたし、次に片山先生、そして弟に合わせて全員が二礼二拍手一礼しました。それから、撤饌の儀、昇神の儀、一同一拝となって、閉式となりました。除幕式の後は、親族、サンレーOBおよび幹部、秘書室メンバーが銅像を囲んで記念撮影をしました。

直会で挨拶しました

その後、松柏園ホテルのメインバンケット「グランフローラ」に移動して、直会が開かれました。冒頭、わたしが挨拶しました。わたしは、「今日、父の銅像の除幕式が無事に行われ、安堵しています。また、生前の父、それも最も活動的だった頃の父が蘇ったようで感動しています。素晴らしい銅像を作っていただいた片山博詞先生に深く感謝申し上げます」と述べました。それから、「日本文化の真髄は『こころ』を『かたち』にすることにありますが、銅像とはまさに『かたち』の文化です」と述べました。

『日本の心は銅像にあった』を紹介

「知の巨人」と呼ばれた故渡部昇一先生が監修された『日本の心は銅像にあった』(育鵬社)という本があります。同書で、渡部先生は「教育で大切なことは『良いイメージ』をさせること」として、「かつての日本においては、少なくとも小学生から中学生くらいまでは素晴らしい日本人や、見習うべき大人の話をたくさん教えていました。そのおかげで子供たちは良いイメージができるようになったのです。物事が成就するか否かは『イメージの力』が大きく左右します」と述べておられます。

銅像には多くの人々の想いが込められています

銅像には、しぐさや向いている方向、建てられた場所など細部にわたり多くの人々の想いが込められていますので、子供だけではなく全ての日本人に大切なことを思い出させてくれるというのです。また、その偉人の歴史的偉業の瞬間を切り取った姿をした銅像も少なくありません。渡部先生は、「ぜひ、銅像を見た時には『なぜ?』と問いかけてみてください。その『なぜ?』という問いから、その偉人の様々なエピソードや後世への影響がわかると思います」と述べられるのでした。

わたしは三度の飯より銅像が好き!

じつは、わたしは三度の飯より銅像が好きです。

正確には、銅像の真似をして写真に写ることが好きなのであります。しかし、これは決しておふざけでやっていることではありません。「銅像」は偉大なる先人たちの憑代(よりしろ)であり、そのポーズには何かしらのメッセージが潜んでいます。その偉人と同じポーズをとることで偉人の志を感じることが大事なのです。これは先人に対する「礼」でもあり、その精神を学ばせていただいているのです。もともと「学ぶ(まなぶ)」という言葉は「真似ぶ(まねぶ)」から来ています。銅像の真似をすることには深い意味があるのです!

「ポーズ」ではなく父の「生き方」を真似したい

わたしは、これまで国内外で多くの銅像に接するたびに、銅像と同じポーズをして写真を撮影してきました。いずれ『銅像写真集』なるものを刊行してみたいと思っています。金沢の兼六園にある日本武尊像をはじめ、孔子、始皇帝、玄奘、空海、源義経、上杉謙信、上杉鷹山、伊達政宗、松尾芭蕉、大村益次郎、吉田松陰、西郷隆盛、坂本龍馬などなど・・・・・・じつに多くの方々の銅像を真似をしてきましたが、父の銅像は胸像なので動きがありません。なので、ポーズを真似するわけにはいきませんが、その代わりに父の生き方を真似したいと思っています。

亡き父への想いを語りました

父は、サンレーグループの礎を築き、長年にわたりその発展に尽力しました。その情熱と献身的な姿勢は、わたしたち社員一同の模範であり、今もなお心の支えとなっております。父は、生前より自ら自身の胸像の製作を計画し、その意向はわたしも直接聞いていました。しかし、完成を待たずして逝去したことは、わたしたちにとって大きな悲しみでありました。逝去後、わたしは名誉会長の遺志を継ぎ、胸像の製作を引き継いでまいりました。この胸像の製作は、JR直方駅前の元大関魁皇像などで知られ、本日ご多忙中の中お越しいただいております、彫刻家の片山博詞先生にお願いをしました。

片山先生への感謝を述べました

片山先生は、名誉会長と生前に何度も打ち合わせを重ね、写実的なものではなく、名誉会長の遺徳を偲ぶにふさわしい作品としての胸像を目指すことで意見が一致し、製作が進められました。片山先生は、名誉会長本人や社員へのヒアリング、多くの写真や著書などをもとに、心血を注いでこの胸像を完成させてくださいました。胸像の製作にあたりましては、わたしも片山先生と、名誉会長の人となりや哲学を表現する方法について深く議論させていただきました。その結果、単なる外見の再現ではなく、名誉会長の内面や理念が感じられるにふさわしい作品になったと思っています。片山先生の卓越した技術と洞察力により、名誉会長の温かさや情熱が見事に表現されています。

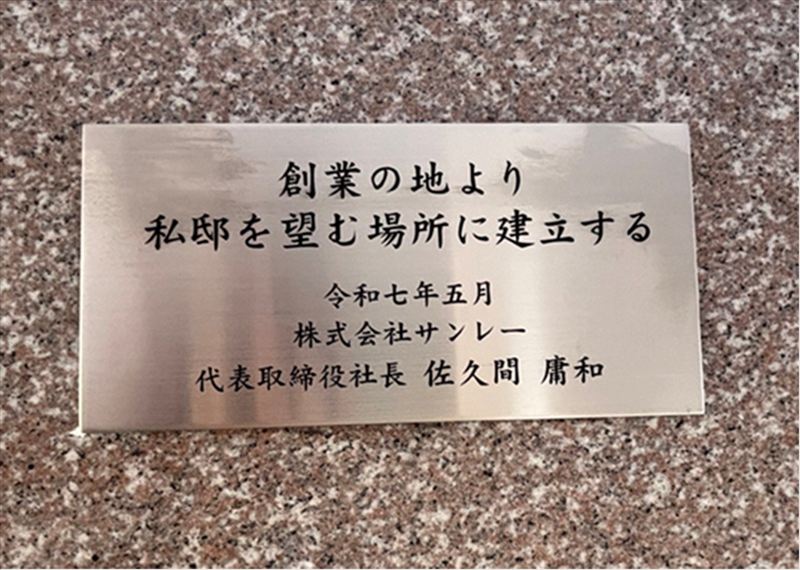

株式会社ナガエ様にも感謝を述べました

また、製作を担当していただいた株式会社ナガエ様にも、多大なるご尽力を賜りました。高度な鋳造技術と細部へのこだわりにより、胸像は非常に高い完成度を持つものとなりました。この場をお借りして、片山先生、株式会社ナガエ様に、心より感謝申し上げます。完成した胸像は、当社の創業の地である、ここ松柏園ホテルに建立され、名誉会長の私邸の方向を向いております。これは、父が常にわたしたちを見守ってくださっていることを象徴しているように感じます。この胸像が、父の遺徳を偲ぶとともに、父が掲げてきた「人間尊重」という大きなミッションのもと、わたしたちがその志を受け継ぎ、これからも精進していくための象徴となることを願っております。

参列の皆様への感謝を述べました

わたしの挨拶を終えました

最後になりますが、本日ご参列の皆様の中には、長年父と関わり、支えてくださった方々もいらっしゃいます。あらためて、生前のご厚情とご協力に深く感謝申し上げます。そして、幹部の皆様へ。これまで父とともに会社を支えてくださったこと、そして今なおその精神を胸に、それぞれの現場で真摯にご尽力いただいていることに、経営者として、息子として、心から感謝しております。これからも、創業者の志を土台に、時代の変化に対応しながらも、人と心に寄り添う企業として、ともに歩んでいければ幸いです。そして、わたしは「この胸像が、わたしたちが原点を忘れず、未来へと志をつないでいくための象徴となることを願っております。本日は誠にありがとうございました」と述べて降壇しました。

片山先生に感謝状を贈呈

片山先生とともに

その後、感謝状贈呈となりました。わたしが、片山先生と株式会社ナガエの久末執行役員 に感謝状を贈呈しました。わたしは心からの感謝を込めて、お渡しいたしました。続いて、片山先生から来賓挨拶を頂戴しました。片山先生は「わたしの作品は多いですが、『謹製 片山博詞』と記させていただいたのは初めてです。佐久間名誉会長には一度だけお会いしましたが、本当に素晴らしい方でした。また、お孫さんのAIの話に聞き入る進取の精神と優しさを持った方だと知りました。このような方の銅像製作に携わらせていただき、佐久間庸和社長をはじめ、関係者の皆様に感謝いたします」と述べられました。それから皇産霊神社の瀬津禰宜によって献杯が行われ、直会がスタートしました。

父の銅像の前で

銅像裏の銘板

この日は歴代の松柏園ホテルの総支配人のみなさんも参加され、思い出話に花が咲きました。みなさん、「名誉会長の銅像が、この松柏園を守ってくれますよ」と言って下さいました。最後は、弟が御礼挨拶をして、直会は終了しました。きっと、父も天寿国でニコニコしながら「良くやってくれたね。ありがとう」と言ってくれていることでしょう。次は、初盆と一周忌が待っています。それでは、Tonyさん、次の満月まで!

2025年5月13日 一条真也拝