シンとトニーのムーンサルトレター第242信(Shin &Tony)

Tonyさん、こんばんは。4月になりましたね。アメリカの農事暦では、4月の満月は「ピンクムーン」と呼ばれています。とはいっても、月がピンク色に見えるわけではありません。「ピンクムーン」と呼ばれるようになった理由は、北アメリカが主な原産地のフロックス(phlox)の花の色に由来すると言われています。フロックスとは、ハナシノブ科フロックス属の多年草の事で、ひとつの茎に小さな花がたくさん集まって扇状に咲くのが特徴としてあげられます。フロックスの種類には、ピンク色や紅色、白色などの花を咲かせるキキョウナデシコやシバザクラなどおよそ60種類以上もあり、これらが春になって開花する花の色から名付けられたと言われています。

サンレーグループの合同入社式のようす

4月1日の11時から小倉の松柏園ホテルでサンレーグループの合同入社式が行われました。「開式の辞」の後、社歌斉唱と経営理念および「S2M宣言」の唱和がありました。マスク越しでも、新入社員からは気合の入った声が聞こえてきました。それから、辞令交付式がスタートし、社長であるわたしは新入社員に辞令を交付しました。わたしは1人ずつ名前を心を込めながら読み上げ、心を込めて交付しました。わたしの後は、沖縄の佐久間康弘社長が沖縄の新入社員に辞令を交付しました。

社長として挨拶しました

その後、わたしが登壇し、社長として挨拶しました。わたしは、以下のようなメッセージを伝えました。みなさん、ご入社おめでとうございます。松柏園の桜も、みなさんを歓迎するように見事に咲き誇っています。みなさんを心より歓迎いたします。この時期を迎えるたびに、わたしも社長として身の引き締まる思いがします。新入社員のみなさんは、これまで学生として授業料というお金を払って勉強しましたが、これからは会社が給料というお金を払います。恵まれた立場にあるわけです。どうか、会社生活をエンジョイして下さい!

サンレーは礼業である!

さて、みなさんは「サンレーは何の会社ですか?」と聞かれたら、どう答えますか? 多くの人は「冠婚葬祭の会社です」と答えることでしょう。でも、サンレーは結婚式や葬儀のお手伝いだけでなく、婚活支援サービスやグリーフケア・サポートも行っています。ホテルや温浴施設も経営し、隣人交流イベントも多数開催し、児童養護施設の支援も行っています。それらの事業はすべて「人間尊重」をコンセプトとしています。そして「人間尊重」をひとことで言うと「礼」ということになります。そう、サンレーとは「礼」の実践を業(なりわい)とする「礼業」なのです。世の中には農業、林業、漁業、工業、商業といった産業がありますが、わが社の関わっている領域は礼業です。

冠婚葬祭は日本文化の集大成!

わたしは現在、冠婚葬祭文化振興財団の理事長を務めています。「冠婚葬祭文化」といいますが、冠婚葬祭は文化そのものです。日本には、茶の湯・生け花・能・歌舞伎・相撲・武道といった、さまざまな伝統文化があります。そして、それらの伝統文化の根幹にはいずれも「儀式」というものが厳然として存在します。たとえば、武道は「礼に始まり、礼に終わる」ものです。すなわち、儀式なくして文化はありえません。その意味において、儀式とは「文化の核」であると言えます。儀式が「文化の核」なら、冠婚葬祭は日本文化の集大成です。茶道、華道、香道といえば日本文化を代表する「三大芸道」ですが、仏式葬儀の中にはお茶もお花もお香も、すべて含まれています。

「こころ」と「かたち」について

代表的な「日本文化」に茶道があります。茶道といえば、茶器が大切です。茶器とは、何よりも「かたち」そのもの。水や茶は不安定です。それを容れるものが器です。水と茶は「こころ」です。「こころ」も同じように不安定です。ですから、「かたち」としての器に容れる必要があるのです。その「かたち」には別名があります。「儀式」です。茶道とはまさに儀式文化であり、「かたち」の文化です。人間の「こころ」は、どこの国でも、いつの時代でも不安定です。だから、安定するための「かたち」すなわち儀式が必要なのです。冠婚葬祭とは儀式そのものですから、冠婚葬祭には人の「こころ」を安定させ、「しあわせ」にする「かたち」の力があるのです。

礼法は最強の護身術である!

サンレーでは「礼」をすべての基本としています。考えてみれば、人間のコミュニケーションの中で、礼儀正しさほど、人と交換しやすいものはありません。それを他人に差し出せば、必ず返ってくるのです。そして相手の気持ちを良くするのです。相手に自分は重要な人間なのだという気持ちを起こさせます。失礼に扱われることほど人間のプライドをひどく傷つけるものはなく、相手に接するとき礼を失すれば、相手の攻撃心と敵意を引き起こすことになります。逆に、礼儀正しく接すれば、攻撃心や敵意など生まれるはずもありません。挨拶は身を守る鎧であり、礼法は最強の護身術なのです。

「礼」の精神があればハラスメントは起こらない

現在、企業における最大のキーワードの1つが「コンプライアンス」です。「法令遵守」を意味する言葉ですが、法律を守るのは当たり前のこと。わたしは「法」の前に「礼」があると思います。企業をめぐるキーワードには「ハラスメント」もあります。セクシャルハラスメントとパワーハラスメントの両方を合わせて「セ・パ両リーグ」などと呼ぶようですが、わたしは、ハラスメントの問題とは結局は「礼」の問題であると考えています。「礼」とは「人間尊重」であり、この精神さえあれば、ハラスメントなど起きようがありません。

女性が活躍できる会社にします!

今年入社した新入社員のみなさんは女性が多いですが、世界は猛烈な勢いで「女性の時代」へと突き進んでいます。世界各国の大統領や首相にはどんどん女性が就任するでしょうし、いずれは女性のローマ法王や女性天皇も誕生するはずです。わが社は女性がその能力を最大限に発揮できる会社を目指します。女性管理職、女性役員も積極的に作りたいと思います。もちろん女性だけでなく、男性にも期待しています。そして、最後にわたしは「本日は、誠におめでとうございました!」と述べて降壇したのでした。

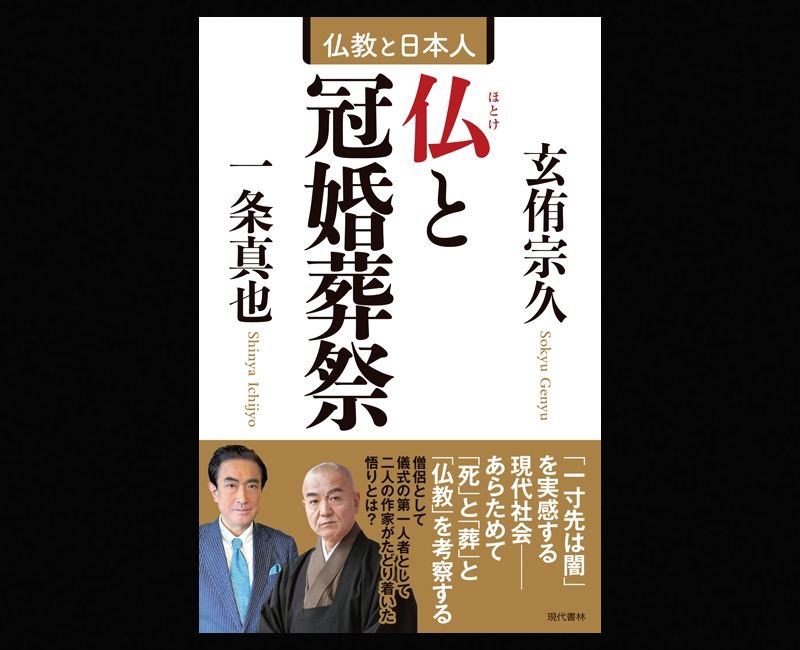

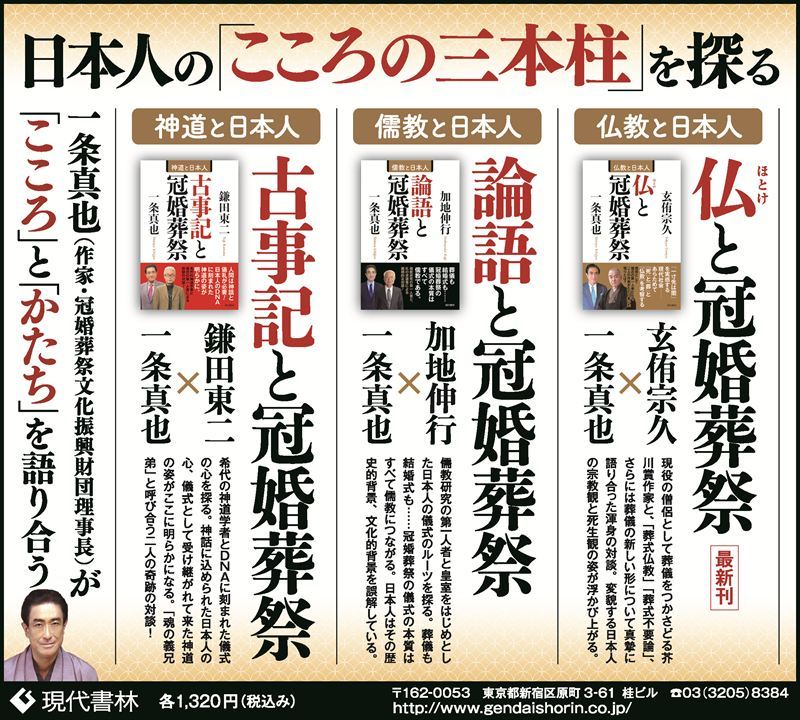

『仏と冠婚葬祭』(現代書林)

さて、Tonyさんから『日本人の死生観Ⅰ 霊性の思想史』『日本人の死生観Ⅱ 霊性の個人史』『スピリチュアルケア 臨床宗教師によるインターフェイス実践の試み』『新訳 神道神話の精神』(以上、作品社)『未来が視えない! どうしてこんなに通じ合わないんだろう?』(集英社)など、多くのご著書や監修書、対談本などをお送りいただき、まことにありがとうございました。すべて拝読し、感想をブログに書かせていただく所存です。わたしの方も、4月4日、芥川賞作家で臨済宗福聚寺住職の玄侑宗久先生との対談本『仏と冠婚葬祭 仏教と日本人』(現代書林)が発売されました。「仏教と日本人」というサブタイトルがついています。

2006年12月24日のクリスマス・イヴ

アマゾンの『仏と冠婚葬祭』の内容紹介には、「現役の僧侶として葬儀をつかさどる芥川賞作家・玄侑宗久と、冠婚葬祭業を営む傍ら、作家として数多くの著作を持つ一条真也が、『葬式仏教』『葬式不要論』、さらには葬儀の新しい形について真摯に語り合った一冊。二人が紡ぐ言葉から、変貌する日本人の宗教観と死生観の姿が浮かび上がる。仏教と葬儀の本質を問う渾身の対談!」と書かれています。わたしは、2024年5月29日に玄侑先生と対談させていただきました。2006年12月24日のクリスマス・イヴでの初対面から18年後の対談実現でした。場所は東京・神田の東京自由大学で、Tonydさんもご一緒でした。

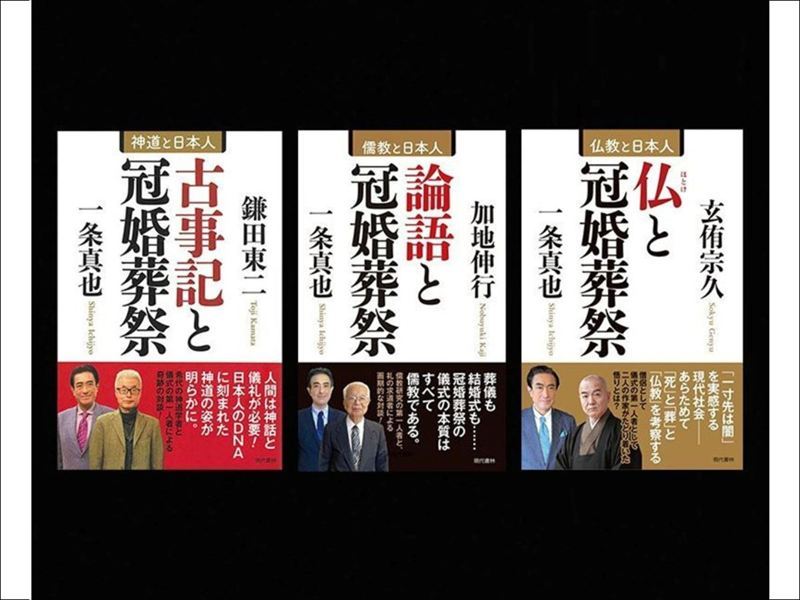

『宗教と日本人』三部作

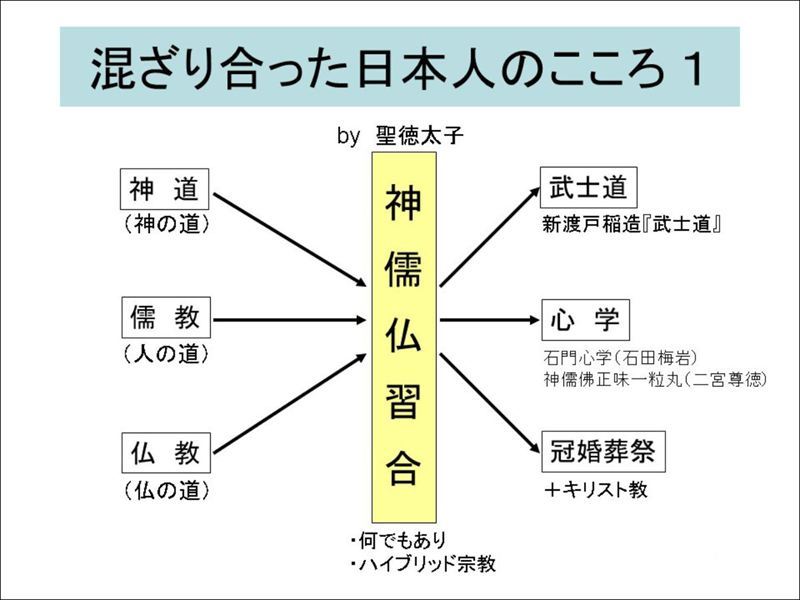

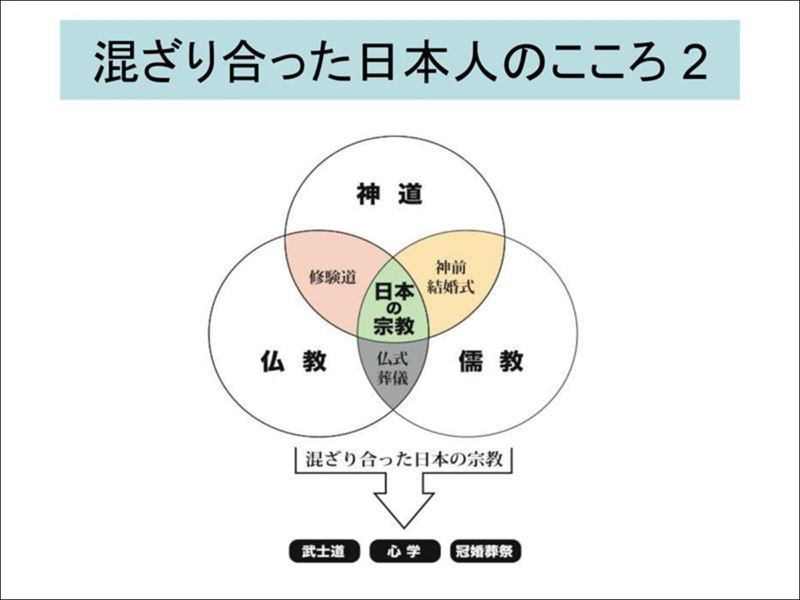

これで『宗教と日本人』の対談シリーズも3冊目となりました。前2冊のタイトルが『論語と冠婚葬祭』『古事記と冠婚葬祭』でしたので、本当は『般若心経と冠婚葬祭』という書名を考えていたのですが、検討に検討を重ねた結果、タイトルは内容を俯瞰した『仏と冠婚葬祭』に落ち着きました。わたしは日本人の「こころ」は神道・儒教・仏教の3つの宗教によって支えられていると思っています。それは「和をもって貴しと為す」という聖徳太子の言葉に代表されます。内外の学問に通じていた太子は、仏教興隆に尽力し、多くの寺院を建立します。平安時代以降は仏教保護者としての太子自身が信仰の対象となり、親鸞が「和国の教主」と呼んだことはよく知られます。しかし、太子は単なる仏教保護者ではありませんでした。神道・儒教・仏教の三大宗教を平和的に編集し、「和」の国家構想を描きました。

神儒仏習合について

聖徳太子は、宗教における偉大な編集者でした。儒教によって社会制度の調停をはかり、仏教によって人心の内的不安を解消する。すなわち心の部分を仏教が担う、社会の部分を儒教が担う、そして自然と人間の循環調停を神道が担う・・・3つの宗教がそれぞれ平和分担するという「和」の宗教国家構想を説いたのです。室町時代に神道家の吉田兼倶が、仏教は万法の花実、儒教は万法の枝葉、神道は万法の根本とする「根本枝葉果実説」を唱えましたが、このルーツも聖徳太子にありました。この聖徳太子の宗教における編集作業は日本人の精神的伝統となり、鎌倉時代に起こった武士道、江戸時代の商人思想である石門心学、そして今日にいたるまで日本人の生活習慣に根づいている冠婚葬祭など、さまざまな形で開花していきました。

神道・儒教・仏教と冠婚葬祭

冠婚葬祭の中にも神道・儒教・仏教が混ざり合っていると言えます。神前結婚式は決して伝統的なものではなく、それどころか、キリスト教式、仏式、人前式などの結婚式のスタイルの中で一番新しいのが神前式なのです。もちろん古くから、日本人は神道の結婚式を行ってきました。でもそれは、家を守る神の前で、新郎と新婦がともに生きることを誓い、その後で神々を家に迎えて、家族、親戚や近隣の住民と一緒にごちそうを食べて二人を祝福するものでした。つまり、昔の結婚式には宗教者が介在しなかったのです。神道もキリスト教も関係ない純粋な民間行事であったわけです。しかし、日本における冠婚葬祭の規範であった小笠原流礼法は朱子学すなわち儒学を基本としていました。昔の自宅結婚式の流れは小笠原流が支配していましたから、その意味では日本伝統の結婚式のベースは「礼」の宗教である儒教だったとも言えます。

アマゾンより

結婚式における神前式と同様、多くの日本人は昔から仏式葬儀が行われてきたと思っています。葬儀や法要に仏教が関与するようになったのは仏教伝来以来早い段階から見ることができます。しかし、仏式葬儀の中には儒式葬儀の儀礼が取り込まれています。仏壇も、仏教と儒教のミックスですもし住居にお壇がある場合、仏教徒なら朝の御挨拶はもちろん御本尊に対して行いますが、その後で本尊の下段に並んでいる親族の位牌に対して御挨拶をするはずです。これは、仏教と儒教とのミックスということ。本尊に対して礼拝するのは仏教であり、本尊の下段の位牌に対して礼拝するのは儒教です。そのように仏教と儒教とがミックスされたものが日本の仏壇なのです。

玄侑宗久先生と

さて、玄侑先生と始めてお会いした18年前、仏教ブームが叫ばれる一方で、宗教心もなく宗教者としてのオーラもない僧侶が増えていると感じていました。玄侑先生のように仏教に心から誇りを持ちつつ、葬儀の本質を深く理解する僧侶は少数派のように思えました。年下のわたしが言うのも不遜ですが、玄侑先生という方は、とても魅力的な方です。現代日本を代表する高徳の僧侶であり、芥川賞作家。わたしたち衆生にとっては雲の上におわすような存在なのに、非常に気さくです。また、お酒もお好きだし、冗談も言われます。何よりも、ほがらかで笑みを絶やされません。まさに、玄侑先生は「聖」と「俗」のあいだを自由自在に飛び回るチャーミングな超人という印象のお方です。

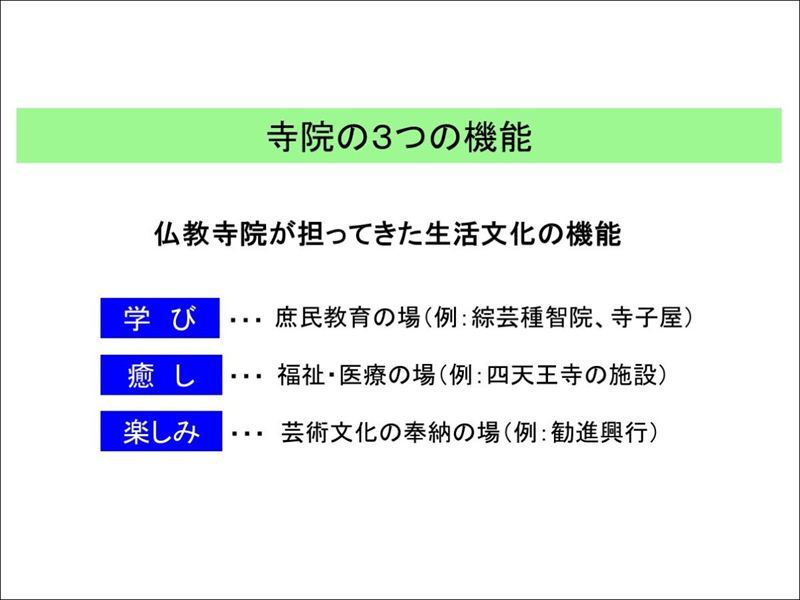

対談は「死」「葬」「仏教」「寺院」をめぐって進んでいきましたが、全国に林立し、日本人の葬祭文化に欠かせないセレモニーホールについても意見交換しました。わたしは、セレモニーホールというものは、コミュニティホールへ進化する革新性を併せ持っていると考えています。けっして「馴染のない」あるいは「そのときはじめて足を踏み入れた」場所にはするつもりはありません。かつての寺院は、葬儀が行われる舞台でありながらも、近隣住民のコミュニティセンター、カルチャーセンターでもありました。仏教伝来以来1500年ものあいだ、日本の寺院は生活文化における3つの機能を持っていました。すなわち、「学び・癒し・楽しみ」です。

寺院の3つの機能のうちの「学び」ですが、日本の教育史上最初に庶民に対して開かれた学校は、空海の創立した綜芸種智院でした。また江戸時代の教育を支えていたのは寺子屋でした。寺は庶民の学びの場だったのです。次の「癒し」ですが、日本に仏教が渡来し最初に建立された寺である四天王寺は4つの施設からなっていました。「療薬院」「施薬院」「悲田院」「敬田院」の4つですが、最初の3つは、順に病院、薬局、家のない人々やハンセン病患者の救済施設であり、敬田院のみが儀式や修行を行う機関でした。

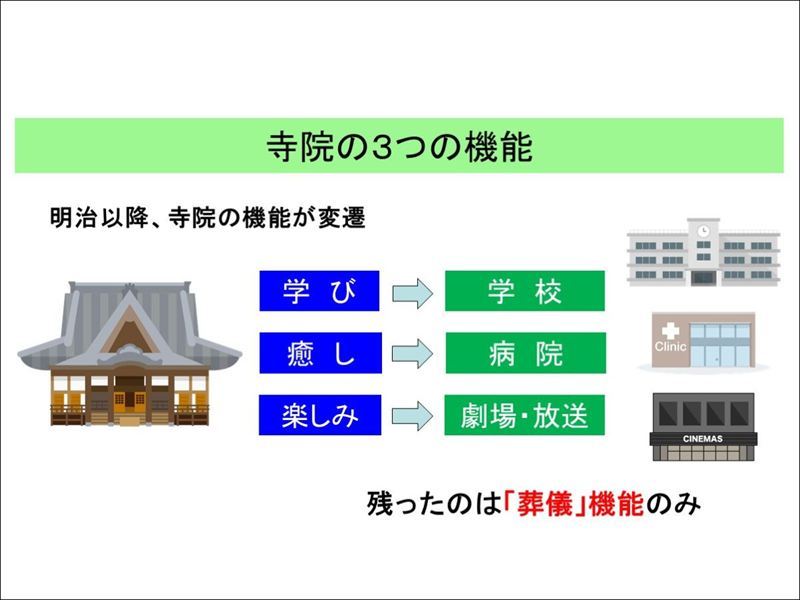

寺院の3つの機能のうちの最後の「楽しみ」とは、いわゆる芸術文化のことを指しますが、日本文化ではそもそも芸術、芸能は神仏に奉納する芸であって、それ自体が宗教行為でした。お寺を新築するときの資金集めのための勧進興行などがお堂や境内で大々的に行われました。こう考えてみると、「学び・癒し・楽しみ」は仏教寺院がそもそも日本人の生活文化において担っていた機能だったのです。しかし、明治に入って、「学び」は学校へ、「癒し」は病院へ、「楽しみ」は劇場や放送へと、行政サービスや商業的サービスへと奪われてしまい、寺に残った機能は葬儀だけになってしまいました。

日本最初の大型セレモニーホール・小倉紫雲閣

このように、寺院の機能は衰退してきています。わたしは、セレモニーホール、いやコミュニティホールがその機能を担うべきであると考えています。それは、ある意味で寺院の本来の機能を蘇えらせる「お寺ルネッサンス」でもあります。そして、そこでは、グリーフケアという「癒し」の機能を最重視します。けっして誤解してはいけないのは、セレモニーホールが寺院に取って代わるというのではありません。わたしは、セレモニーホールが寺院の機能をさまざまな点で補完し、仏教という世界でも優れたグリーフケア宗教の持続性に寄与したいと考えているのです。

玄侑宗久との対談のようす

玄侑先生は、「べつに、わたしは『取って代わられる』心配などしていませんよ。元々われわれ僧侶の仕事は、山伏さんたちに手伝ってもらっていました。ところが神仏判然令につづき、明治五年に修験道廃止令が出されると、お寺と山伏さんの協力関係が崩れてしまう。その穴を埋めるように、必要に迫られて出現してくれたのが葬祭業の方々だと思っています。だからいろんな協力関係、お互いにはみだしやダブリがあったっていいと思いますよ。要はコミュニケーションを密にとって、共にグリーフケアに勤しむ仲間として歩む、ということでしょう。古来、神と仏が習合したように、お寺と葬祭業が習合するのも面白いかもしれませんね。実際、葬祭業の部分も併せて葬儀をしている寺もあります」と言われました。

語る玄侑宗久先生

また、玄侑先生は「わたしが感じる仏教の最大の面白さは、必要に応じてゾロアスター教でもバラモン教でも、あるいはジャイナ教でもうまく取り込んだということです。お地蔵さんは元々ゾロアスター教の地母神だったようですし、阿修羅もゾロアスター教からコンバートした。大黒や弁天、毘沙門などはヒンドゥー教ですし、十一面観音など元々はバラモン教の神です。こんな宗教、他にないんじゃないですか?」と言われました。その言い方がまことにチャーミングで、わたしはすっかり魅了されてしまいました。玄侑先生のお話を噛みしめて、これからの葬祭文化を考えていきたいと思います。4月15日、わたしは福島の三春を訪問し、玄侑先生が住職を務められる臨済宗福聚寺を参拝する予定です。それでは、次の満月まで!

2025年4月13日 一条真也 拝

一条真也ことShinさんへ

春ですねえ。今年は桜が楽しめました。

以下、「鎌田家春の人生会議」です。

銀閣寺近くの仏具店で、孫鎌田美月に木魚を買い与えました。

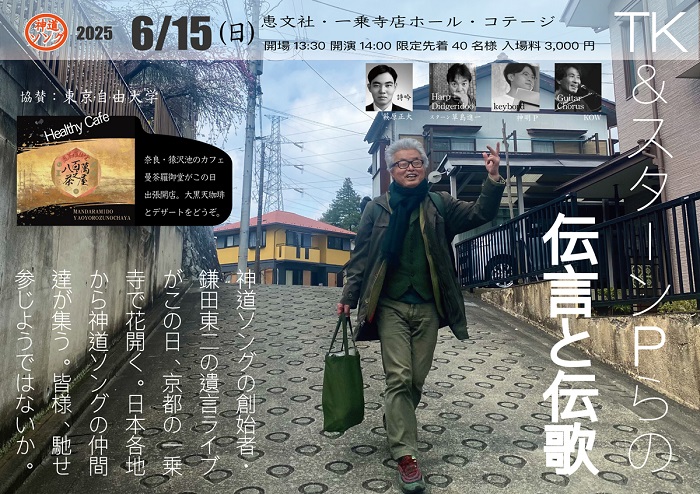

また、6月15日に、「顕幽出入・夜昼転換ライブ」を行います。

会場は京都の恵文社一乗寺店 ホール・コテージです。

限定40名様の限定ライブです。

お申し込みはお早めに、以下の東京自由大学HPよりお願いします。

——————————

——————————

鎌田東二ライブ「顕幽出入・夜昼転換ライブ」

「TK&スターンPらの伝言と伝歌」

\40名様限定ライブ/

出演者:TK(鎌田東二&KOW)、スターン(草島進一)、P(神明P)、萩原正大

開 場:13:30

開 演:14:00

入場料:3,000円

会 場:恵文社・一乗寺店ホール・コテージ

お申込み:以下URL先より

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0dMWYyL2S5hTa8ifACHwsQP9LOIjt0ee4kC5S7IMLaluzFQ/viewform

——————————

鎌田東二は、時に「死ぬ死ぬ詐欺師」と言われているようですが、これは絶対嘘ではありません。

主治医は「最速1ヶ月以内」と言いましたし、間違いなく、わたしも、みなさまも、必ず死にます。

◆鎌田先生自伝第2回著者校用 チェック済み 2025年4月5日 (pdf 849KB)

ところで、昨日は、岡山県美作市の「みんなの助産院」で、会員1年を祝うお祝いの集いがあり、参加者はみなニコニコ笑顔。たのしく、幸せと口々に言い合っていました。市長さんとも2人で30分ほど話し合いました。

美作市長萩原誠司さんの略歴

昭和55年3月:東京大学教養学部教養学科-卒業

昭和60年6月:プリンストン大学大学院(ウッドローウイルソンスクール) 修了

職歴

昭和55年4月から平成10年7月:通商産業省

平成11年2月から平成15年2月:岡山市長(1期目)

平成15年3月から平成17年8月:岡山市長(2期目)

平成17年9月から平成21年7月:衆議院議員

平成22年1月から平成22年8月:帝京平成大学教授

平成23年12月から平成25年3月:法政大学情報技術(IT)研究センター学術担当教授

平成25年4月から平成27年3月:法政大学地域研究センター特任教授

平成25年4月から平成26年3月:明治大学国際総合研究所客員研究員

平成26年4月から平成29年3月:明治大学国際総合研究所客員教授

平成26年3月から平成30年3月:美作市長(1期目)

平成29年4月から平成31年4月:岡山県市長会会長

平成30年3月から令和4年3月:美作市長(2期目)

令和元年5月から令和2年5月:中国市長会会長

令和2年6月から令和3年6月:全国市長会副会長

令和3年6月から現在:全国市長会相談役

令和4年3月から現在:美作市長(3期目)

下の動画はその様子の一部です。

美作みんなの助産院の主催者(助産師)は、市川きみえさんです。

研究キーワード

・日本の出産環境

・助産の歴史

・助産ケア

・出産体験

研究分野

ライフサイエンス / 生涯発達看護学 / 助産学

人文・社会 / 文化人類学、民俗学 / 出産

経歴

2021年4月 – 2023年3月

清泉女学院大学, 大学院看護学研究科、助産学専攻科、看護学部看護学科, 准教授

2017年4月 – 2021年3月

千里金蘭大学, 看護学部看護学科, 専任講師

2013年4月 – 2015年3月

名寄市立大学, 保健福祉学部看護学科, 専任講師

2011年4月 – 2013年3月

日本赤十字北海道看護大学, 大学院看護学研究科、看護学部看護学科, 専任講師

学歴

2015年4月 – 2018年3月

奈良女子大学, 大学院人間文化研究科, 博士後期課程

2008年4月 – 2010年3月

立命館大学, 大学院応用人間科学研究科, 修士課程

委員歴

2019年4月 – 現在

日本助産学会, 専任査読者

2019年4月 – 現在

人体科学会, 理事

受賞

2017年3月

平成28年度 大学院人間文化研究科奨励賞, 奈良女子大学

論文

分娩を取り扱う助産所が増加しているA県の助産所調査—日本の助産所の存続・発展を求めて—

日本助産学会誌 2024年6月 査読有り筆頭著者

中高年女性の健康意識と帯状疱疹の認知度との関連について

千里金蘭大学紀要 18 53-60 2022年2月 査読有り

助産師教育における臨床助産学セミナーの意義

千里金蘭大学紀要 (17) 2021年 査読有り筆頭著者

台湾におけるオールタナティブな出産としての「優しい出産」-新たな助産師教育課程修了生の活動する出産施設調査から-

千里金蘭大学紀要 (16) 2020年 査読有り筆頭著者

無介助分娩の歴史的変遷

(2) 52-67 2019年 査読有り

無介助分娩の実態調査による日本の周産期医療政策の課題をめぐる研究

2018年3月 査読有り

【論文:査読付】現代の施設化された出産環境下におけるプライベート出産の特徴:プライベート出産体験者のインタビューを基に

市川 きみえ

奈良女子大学社会学論集 (24) 20-36 2017年3月1日 査読有り

「プライベート出産」体験者の医療との接点

市川きみえ

人体科学 26(1) 2017年 査読有り

北海道における無介助分娩の現状

市川 きみえ

母性衛生 57(4) 760-768 2017年1月 査読有り

流産、死産にまつわる共時性体験の語り

市川 きみえ

人体科学 25(1) 48-53 2016年 査読有り

学部助産学教育の助産技術到達度評価

田中 和子, 柳原 真知子, 岩田 銀子, 尾栢 みどり, 中山 絵里子, 山口 さつき, 市川 きみえ

日本赤十字北海道看護大学紀要 12 37-46 2012年6月 査読有り

フリースタイル出産と会陰切開回避が出産時の心理体験と母乳哺育に及ぼす影響

市川 きみえ, 鎌田 次郎

助産雑誌 64(5) 434-441 2010年5月 査読有り筆頭著者

平田篤胤の産霊神思想からみた生命の誕生

市川きみえ

2010年3月 査読有り

神秘的な出産体験からみた生命誕生における霊魂のむすび : 平田篤胤の産霊神(むすび)思想に基づいて

市川 きみえ

人体科学 19(1) 55-68 2010年 査読有り

豊かな出産体験をもたらす助産とは : 出産体験尺度 (CBE-scale) による調査

市川 きみえ, 鎌田 次郎

母性衛生 = Maternal health 50(1) 79-87 2009年4月1日 査読有り筆頭著者

大阪府助産師会吹田班におけるA市健康展での活動報告

青山桂子, 増田百合子, 板垣智恵子, 神保ゆう子, 山本綾子, 仲孝子, 須崎峰子, 古家徳恵, 森野佐知子, 岡島崇美 …

公益社団法人日本助産師会機関紙「助産師」 73(1) 59-60 2019年

いのちの誕生に関与する共時現象:ミニ・シンポジウム:魂の医療・魂の教育,第39回生命情報科学シンポジウム

市川 きみえ

国際生命情報科学会誌 33(1) 93-93 2015年

【助産ケアって,やっぱりすごい!】豊かな出産体験をもたらす助産ケア 再考 出産体験の量的・質的調査による見解

市川 きみえ

助産雑誌 68(3) 210-213 2014年3月

おっぱい・子育てフォーラムと母乳育児アンケート調査 大阪母乳の会設立フォーラムより

乾 正琴, 市川 きみえ, 佐野 まさみ, 米田 和世, 笠松 堅實, 岡村 博行

大阪母性衛生学会雑誌 35(1) 22-23 1999年7月

先駆的産科ケア活動 母と子主体の自然出産への取り組み 正木産婦人科のケアの実践

市川 きみえ

助産婦雑誌 51(6) 483-486 1997年6月

市川 きみえ

人体科学 25(1) 48-53 2016年 査読有り

学部助産学教育の助産技術到達度評価

田中 和子, 柳原 真知子, 岩田 銀子, 尾栢 みどり, 中山 絵里子, 山口 さつき, 市川 きみえ

日本赤十字北海道看護大学紀要 12 37-46 2012年6月 査読有り

フリースタイル出産と会陰切開回避が出産時の心理体験と母乳哺育に及ぼす影響

市川 きみえ, 鎌田 次郎

助産雑誌 64(5) 434-441 2010年5月 査読有り筆頭著者

平田篤胤の産霊神思想からみた生命の誕生

市川きみえ

2010年3月 査読有り

神秘的な出産体験からみた生命誕生における霊魂のむすび : 平田篤胤の産霊神(むすび)思想に基づいて

市川 きみえ

人体科学 19(1) 55-68 2010年 査読有り

豊かな出産体験をもたらす助産とは : 出産体験尺度 (CBE-scale) による調査

市川 きみえ, 鎌田 次郎

母性衛生 = Maternal health 50(1) 79-87 2009年4月1日 査読有り筆頭著者

大阪府助産師会吹田班におけるA市健康展での活動報告

青山桂子, 増田百合子, 板垣智恵子, 神保ゆう子, 山本綾子, 仲孝子, 須崎峰子, 古家徳恵, 森野佐知子, 岡島崇美 …

公益社団法人日本助産師会機関紙「助産師」 73(1) 59-60 2019年

いのちの誕生に関与する共時現象:ミニ・シンポジウム:魂の医療・魂の教育,第39回生命情報科学シンポジウム

市川 きみえ

国際生命情報科学会誌 33(1) 93-93 2015年

【助産ケアって,やっぱりすごい!】豊かな出産体験をもたらす助産ケア 再考 出産体験の量的・質的調査による見解

市川 きみえ

助産雑誌 68(3) 210-213 2014年3月

おっぱい・子育てフォーラムと母乳育児アンケート調査 大阪母乳の会設立フォーラムより

乾 正琴, 市川 きみえ, 佐野 まさみ, 米田 和世, 笠松 堅實, 岡村 博行

大阪母性衛生学会雑誌 35(1) 22-23 1999年7月

先駆的産科ケア活動 母と子主体の自然出産への取り組み 正木産婦人科のケアの実践

市川 きみえ

助産婦雑誌 51(6) 483-486 1997年6月

書籍等出版物

4

嘱託医問題の解決を目指すシンポジウム「頑張れ助産院始動‼︎」

荒堀憲二, 松岡悦子, 市川きみえ, 澁谷貴子, 中村薫, 井上清成, 信友浩一 (担当:共著, 範囲:プライベート出産の実情からみる助産院復興への期待)

SBSK自然分娩推進協会 2022年5月

私のお産ーいのちのままに産む・生まれるー

市川きみえ

幻冬舎 2021年9月

いのちのむすびー愛を育む豊かな出産ー

晃洋書房 2014年10月

対人援助学を拓く

村本, 邦子, 土田, 宣明, 徳田, 完二, 春日井, 敏之, 望月, 昭 (担当:共著, 範囲:第Ⅳ部 人間形成と対人援助 第23章 平田篤胤の思想からみた生命の誕生―産霊神と産土神の考察―)

晃洋書房 2013年7月 (ISBN: 9784771024601)

主要な講演・口頭発表等

20

いのちの誕生における「生ける自然」と祈り

市川きみえ

人体科学会 第31回年次大会 大会シンポジウム 2021年12月

中高年女性の帯状疱疹の認知度に関する調査

田中恵子, 藤野百合, 市川きみえ, 生駒妙香, 石田美佳子, 寺本久美子

第35回助産学会学術集会 2021年3月

プライベート出産選択の動機からみえた助産所の衰退と政策課題

市川きみえ

第76回日本助産師学会 2020年5月

女性の出産選択はいかに保障されるのか ―「プライベート出産」の実態調査からみえた助産所の衰退―

市川きみえ

人体科学会 第29回年次大会 2019年11月

帯状疱疹の看護に関する文献レビュー

田中 恵子, 藤野 百合, 市川 きみえ, 生駒 妙香, 石田 美佳子, 寺本 久美子

母性衛生 2019年9月 (公社)日本母性衛生学会

「魂」の科学―経験的事実・理論・実践から霊性について考える―

大門正幸, 市江雅芳, 谷口智子, 市川きみえ

人体科学会 第26回年次大会 会員企画セッション 2016年12月

プライベート出産を選択する生き方

人体科学会 第26回年次大会 2016年12月

なぜ、自然出産か

日本指圧専門学校同窓会 記念講演 2016年6月 招待有り

プライベート出産を選択する動機となるもの

第1回統合人間学会 2016年4月

シンポジウム「いのちの癒しとしての出雲」

鎌田東二, 稲葉俊郎, 市川きみえ

2015年4月

流産・死産にまつわるさまざまな共時性と体験者の語り

人体科学会 第24回年次大会 2014年11月

P2-060 助産学大学院生の継続事例の学び(Group23 助産学教育,ポスターセッション)

田中 和子, 中山 絵里子, 岩田 銀子, 市川 きみえ

母性衛生 2014年8月 日本母性衛生学会

豊かな出産とはーA産婦人科における出産体験の調査結果による検討ー

京都統合人間学研究会 2014年3月

エンパワーメントにつながるお産とは

日隈ふみ子 大谷タカコ 千田満佐子 市川きみえ

人体科学会 第22回年次大会 会員企画セッション 2012年11月

出産時のさまざまな共時性

日本トランスパーソナル心理学/精神医学会 第13回学術大会 2012年10月

O1-033 日本の文化的背景からみた出産体験の神秘性の重要性 : 母親たちの語りの考察(分娩I,一般口演,第52回日本母性衛生学会総会)

母性衛生 2011年9月 日本母性衛生学会

誕生と死のはざまから霊魂のむすびを考える

人体科学会 第19回年次大会 2009年12月

出産体験における神秘性

日本トランスパーソナル心理学/精神医学会 第10回学術大会 2009年11月

070 フリースタイル出産と母子同室が母子の精神的健康に及ぼす長期的影響(分娩2 実態調査(2),第49回日本母性衛生学会総会)

市川 きみえ, 鎌田 次郎

母性衛生 2008年10月 日本母性衛生学会

069 フリースタイル出産と会陰切開回避の効果 : 出産体験尺度(CBE-scale)による調査(分娩2 実態調査(2),第49回日本母性衛生学会総会)

市川 きみえ, 鎌田 次郎

母性衛生 2008年10月 日本母性衛生学会

所属学協会

日本助産学会

日本母性衛生学会

人体科学会

共同研究・競争的資金等の研究課題

出産・授乳による帯状疱疹の増加の解析とライフプランの設定

日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 基盤研究(C) 2019年4月 – 2022年3月

田中 恵子, 市川 きみえ, 生駒 妙香, 白木 公康, 石田 美佳子, 藤野 百合, 寺本 久美子

社会貢献活動

プライベート出産の実情からみる助産院復興への期待

パネリスト

SBSK自然分娩推進協会 シンポジウム「頑張れ助産院~始動!!」 2021年12月

「かみさまとのやくそく」上映会&シンポジウム

講師

2014年4月 – 2015年11月

いのちを授かるということ

講師

日本赤十字北海道看護大学看護開発センター 2012年7月 – 2013年2月

みんなのおさんのうた 2025年1月6日作詞作曲

みんみんみまさか みんなのおさんば

みんみんみなさく みんなのおさんば

みんみんみまさか ひかりにみちて みんみんみなさく いのちにみちて

みんみんみまさか かみさまとおる みんみんみなさくいのちのはなみち

いのちのはながひらいたよ

いのりのはながとどいたよ

みんみんみまさか みんなとおさん みんみんみなさく みんなでおさん

みんみんみまさか ひかりがみちて みんみんみなさく いのちがみちて

いのちのはながひらいたよ

いのりのはながとどいたよ

出雲街道の通る「神宿」に開院された「美作みんなの助産院」

2025年4月14日 鎌田東二拝