シンとトニーのムーンサルトレター第245信(Shin)

Tonyさんのご遺作である『日本人の死生観Ⅰ 霊性の思想史』『日本人の死生観Ⅱ 霊性の個人史』(作品社)を精読し、ブログに書評を書かせていただきました。

合計で70000字以上となる、わが人生最大の書評となりました。以下にリンクを記させていただきます。

一条真也(Shin)の書評ブログはこちら

『日本人の死生観Ⅰ 霊性の思想史』

一条真也(Shin)の書評ブログはこちら

『日本人の死生観Ⅱ 霊性の個人史』

鎌田東二ことTonyさんへ

Tonyさん、いま、どこにいますか?

わたしは、東京に来ています。前回から始めた「ムーンサルト1人レター」を今回も書きます。この1か月間もいろんな出来事がありました。

「沖縄全戦没者追悼式前夜祭」に参加

沖縄平和祈念堂の前で

まず、戦後80年の「沖縄慰霊の日」の前日となる6月22日、わたしは沖縄に飛びました。最初に「令和7年 沖縄全戦没者追悼式前夜祭」の会場を訪れました。前夜祭の式典は、「沖縄平和祈念堂」で行われます。第二次世界大戦で最後の激戦地となった沖縄は、軍民合わせて約24万人余もの尊い人命を失いました。この悲惨な戦争を二度と繰り返さぬよう世界の人種や国家、思想や宗教のすべてを超越した“世界平和のメッカ”として昭和53年10月1日、この平和祈念堂は開堂しました。

沖縄平和祈念像

沖縄平和祈念堂の中には、高さ12メートル、幅8メートルの「平和祈念像」が安置されています。これは、沖縄県下の各市町村および学童による募金活動の支援を受けて、沖縄が生んだ傑出した芸術家である山田真山氏が18年余の歳月をかけて原型を制作したものです。この平和祈念像は沖縄の人々あるいは全人類の平和のシンボルです。

前夜祭の会場にて

19時から、沖縄全戦没者追悼式前夜祭が開始。二部制で、第一部は「式典」です。開式、献火、献鐘、黙祷、鎮魂(しずたま)のことば、献花の順で行われました。献火は一般財団法人 沖縄県遺族連合会の代表、献鐘は一般財団法人 日本遺族会の代表、黙祷は参列者一同、鎮魂(しずたま)のことばは公益財団法人 沖縄協会の清水治会長、献花は関係機関代表によって行われました。

琉球舞踊奉納

第二部は「琉球音楽献奏及び琉球舞踊奉納」。「琉球古典音楽 合同献奏」「琉球古典音楽 独唱献奏」「琉球舞踊奉納」など、琉球の芸能文化を存分に堪能しました。亡くなった犠牲者たちの魂を慰めたことと思います。Tonyさんは「グリーフケアに最も効果的なのはアートだ!」と喝破されていましたが、生者のグリーフケアだけでなく、死者の鎮魂にも音楽や舞踊などのアートが重要であると痛感しました。

「平和80」と書かれたキャンドル・アート

沖縄全戦没者追悼式前夜祭がすべて終了して、沖縄平和祈念堂の外に出ると、時計台の周辺を多くのロウソクで囲んでいました。とても美しい光景でしたが、ひときわ明るい光を放っているのは「平和80」の形をしたロウソクでした。それを見て、わたしは、わが社のサンレーグランドホールで行われる「隣人祭り 秋の観月会」でいつも見ているキャンドル・アートを思い出しました。

父やTonyさんを想いました

海側の「平和の礎」の広場からサーチライトが空に向かって放射されていました。4本のサーチライトが夜空を照らしているさまはまことに幻想的で、わたしが考案した「月への送魂」を連想しました。とても幸せな気分になり、サーチライトとは「幸(さち)光(ライト)」であると思いました。そして、わたしは沖縄戦のすべての犠牲者はもちろん、昨年亡くなった父・佐久間進、先月末に亡くなった“魂の義兄”であTonyさんを想いながら、空を仰いで合掌しました。すべての死者が幸せでありますように。世界が平和でありますように・・・・・・。

JR東京駅の八重洲口の前で

6月25日の朝、西新橋にある一般財団法人 冠婚葬祭文化振興財団でグリーフケア委員会の会議に出席しました。じつは帯状疱疹が発症して体調は最悪なのですが、気力を振り絞りました。会議が終了すると、急いでJR東京駅へ向かいました。日本で唯一の冠婚葬祭学校である「日本ヒューマンセレモニー専門学校」で講演するために平塚へ!

日本ヒューマンセレモニー専門学校の前で

この日は、神奈川県平塚市にある学校法人鶴嶺学園の学園創立40th記念特別セミナーとして、同学園の日本ヒューマンセレモニー専門学校で講演するのです現在、鶴嶺学園の理事長を務めておられる竹内圭介氏、同学園の母体である冠婚葬祭互助会のサン・ライフメンバーズの竹内恵司会長、比企武社長とは親しくさせていただいています。竹内会長と比企社長は業界の大先輩です!

みなさん、こんにちは!

講演の演題は「一条真也氏から学ぶ いのちのセミナー~これからの葬祭事業の役割と社会貢献~」というものでした。講師紹介の後、登壇したわたしは、まず大きな声で「こんにちは!」と言いました。それから姿勢を正して、「わたしは、冠婚葬祭業を本業としております。この仕事に心から誇りを持っています。これまで、わたしが学んできたこと、行ってきたことをベースにお話ししたいと思います。また、日本ヒューマンセレモニー専門学校の生徒さんたちはわたしの著書やブログをよく読んでおられるようで、とても嬉しく感じています。今日は、みなさんにお会いするのが楽しみでなりませんでした。どうぞ、よろしくお願いいたします」と言って、深く一礼しました。

冠婚葬祭業は「魂のお世話業」である!

まずは儀式の定義、儀式の役割について説明し、それから「葬儀」についての自分の考えを明らかにしました。わたしは、人類の文明も文化も、その発展の根底には「死者への想い」がありました。約7万年前に、ネアンデルタール人が初めて仲間の遺体に花を捧げたとき、サルからヒトへと進化しました。その後、人類は死者への愛や恐れを表現し、喪失感を癒すべく、宗教を生み出し、芸術作品をつくり、科学を発展させ、さまざまな発明を行いました。

儀式なくして人生なし!

つまり「死」ではなく「葬」こそ、われわれの営為のおおもとなのです。葬儀は人類の存在基盤です。葬儀は、故人の魂を送ることはもちろんですが、残された人々の魂にもエネルギーを与えてくれます。もし葬儀を行われなければ、配偶者や子供、家族の死によって遺族の心には大きな穴が開き、おそらくは自死の連鎖が起きたことでしょう。葬儀という営みをやめれば、人が人でなくなるように思えてなりません。葬儀という「かたち」は人類の滅亡を防ぐ知恵なのではないでしょうか。

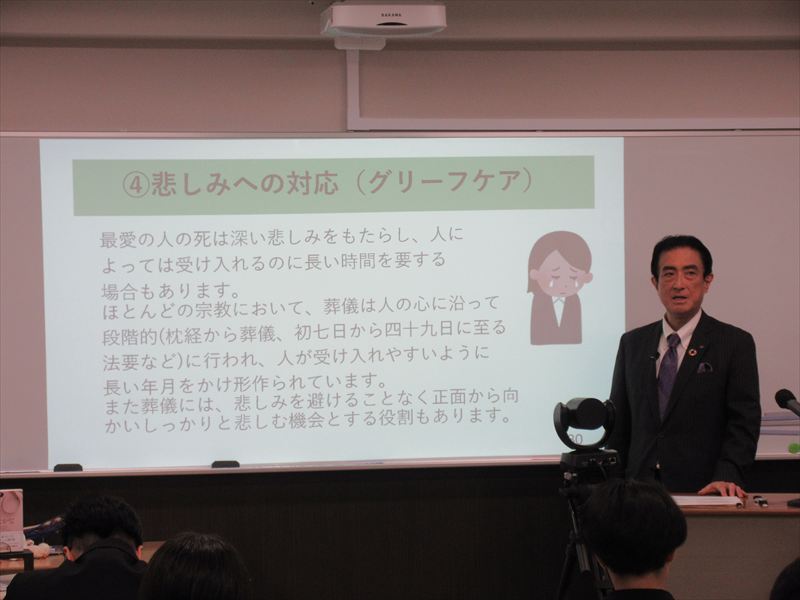

グリーフケアについて

それから、「グリーフケア」について話しました。わたしたちの人生とは喪失の連続であり、それによって多くの悲嘆が生まれます。大震災の被災者の方々は、いくつものものを喪失した、いわば多重喪失者です。家を失い、さまざまな財産を失い、仕事を失い、家族や友人を失った。しかし、数ある悲嘆の中でも、愛する人の喪失による悲嘆の大きさは特別です。グリーフケアとは、この大きな悲しみを少しでも小さくするためにあるのです。無縁社会を乗り越え、有縁社会を再生する鍵である「=悲縁」について説明しました。そして、「コンパッション」の話をしました。

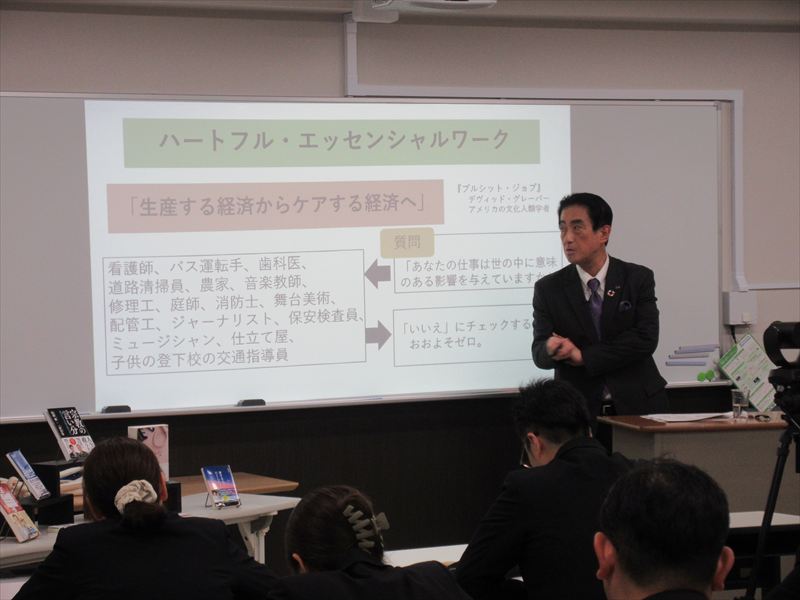

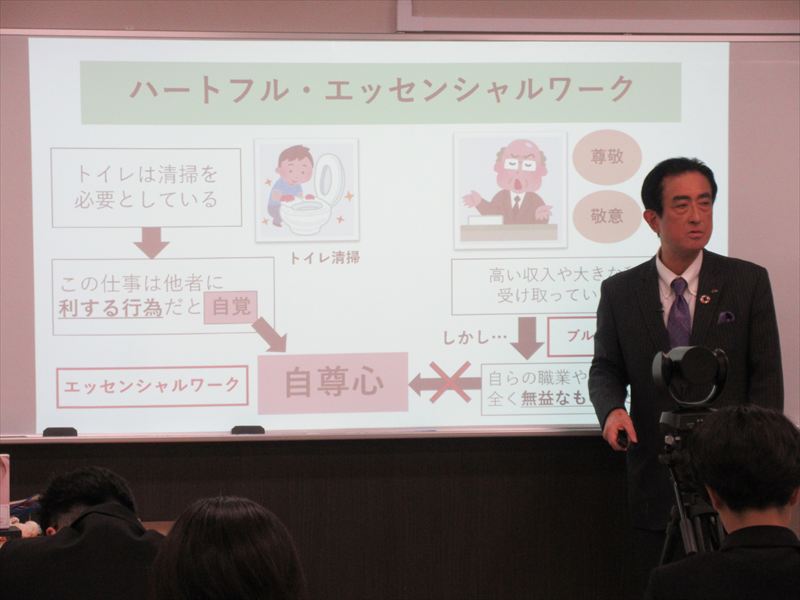

「ハートフル・エッセンシャルワーク」について

それから、「ハートフル・エッセンシャルワーク」について話しました。「ブルシット・ジョブ(BSJ)」という言葉があります。「クソどうでもいい仕事」という意味です。当人もそう感じているぐらい、まったく意味がなく、有害ですらある仕事です。しかし、そうでないふりをすることが必要で、しかもそれが雇用継続の条件なのです。

アメリカの文化人類学者デヴィッド・グレーバーが、著書『ブルシット・ジョブ』で提唱しましたが、そのポイントを一言でいうと、「生産する経済からケアする経済へ」です。

仕事には誇りが必要です!

「ブルシット・ジョブ」の反対が「エッセンシャルワーク」という言葉です。これには、医療・介護などをはじめ、社会に必要な仕事のことですが、わたしは冠婚葬祭業も含まれると考えています。しかも、冠婚葬祭業は他者に与える精神的満足も、自らが得る精神的満足も大きいものであり、いわば「心のエッセンシャルワーク」、すなわち「ハートフル・エッセンシャルワーク」と呼ばれます。それは、「ケアワーク」そのものでもあるのです。最後は、有縁社会の再生を訴えて、90分の講演を終えました。

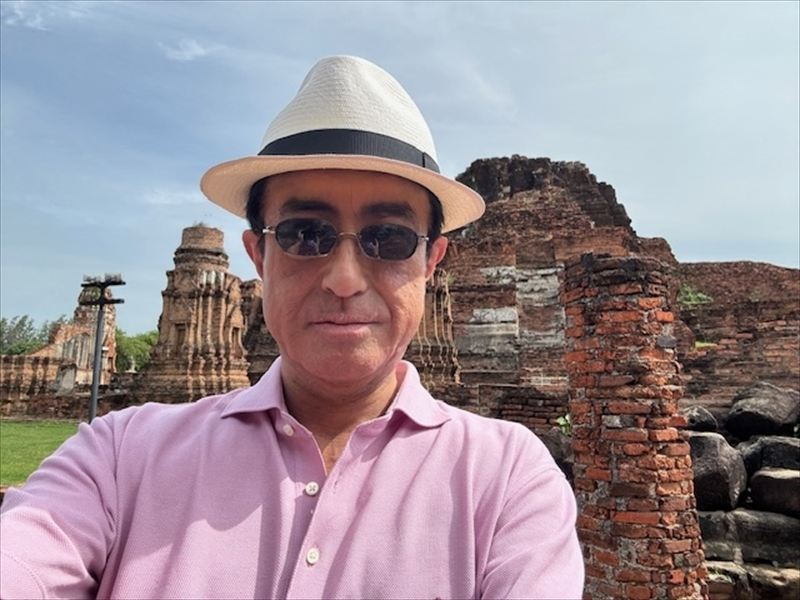

ワット・マハータートにて

7月4日から、全国冠婚葬祭互助会連盟(全互連)の海外視察でタイに行きました。6日は、世界遺産アユタヤ遺跡の寺院巡りをしました。独特な造形美の寺院、長い年月を経て樹に埋もれた仏像の頭など14~18世紀に王都として繁栄した古都アユタヤは見どころたくさん。バンコクから80キロ離れていますが、来て良かったです。この日は、3つの寺院を回りました。ワット・マハータート、ワット・プラシーサンペット、そしてワット・ヤイチャイモンコンの3つです。

ワット・ヤイチャイモンコンで結跏趺坐しました

世界遺産の街として知られる古都・アユタヤは、水路に囲まれた水の都です。かつて、豊かで華やかな文化を育んだアユタヤ王朝の首都で、点在する荘厳な遺跡や寺院、宮殿、パビリオンが当時の栄華を今に伝えています。それから、3つ目に訪れたワット・ヤイチャイモンコンの正面は東を向き、約183.8×130.8メートルの周壁が方形に囲んでいます。寺院の名は「吉祥なる勝利の寺院」の意を持っています。この寺院は、1351年にアユタヤ王朝を創設した王ウートーン(ラーマーティボーディー1世)により建立されました。当初、ワット・パーケオと名付けられました。また、一般に寺院は、ワット・ヤイとも呼ばれていました。その後、1587年にアユタヤの独立を回復したナレースワンが、勝利を記念して仏塔(チェーディー)を奉納した。その仏塔の1基は、プラ・チェーディー・チャイ・モンコン「吉祥なる勝利の仏塔」の意)と呼ばれました。現在の寺院の名称はそれに由来します。

バンコクの上空に月が

月を見て、Tonyさんを想いました

アユタヤ遺跡を巡った夜、バンコクにあるマンダリンホテルのルーフトップ・バーで飲んでいました。ふと頭上を見ると、月が輝いていました。バンコクの夜空に浮かんだ月を見ながら、わたしは鎌田東二先生を思い出して「ああ、もう満月が近いなあ。また、ムーンサルトレターを書かないといけないなあ。でも、文通相手のTonyさんはもういないから、今月も1人レターになるなあ」と、しみじみと思いました。Tonyさん、寂しいです。それでは、次の満月まで・・・・・・。

2025年7月11日 一条真也拝