シンとトニーのムーンサルトレター第246信(Shin)

鎌田東二ことTonyさんへ

8月は死者を想う季節

Tonyさん、いま、どこにいますか?

わたしは80年目の「長崎原爆の日」を迎えた長崎から小倉に戻ったばかりです。そう、今日は8月9日。今年の8月は記録的猛暑となっています。その8月は、日本人全体が死者を思い出す月です。6日の広島原爆の日、9日の長崎原爆の日、12日の御巣鷹山の日航機墜落事故の日、そして15日の終戦の日というふうに、3日置きに日本人にとって忘れられない日が訪れるからです。そして、それはまさに日本人にとって最も大規模な先祖供養の季節である「お盆」の時期とも重なります。まさに8月は「死者を想う季節」と言えるでしょう。

「リメンバー・フェス」のようす

ランタン・ロードを進む方々

お盆といえば、今年は昨年9月20日に亡くなった父の「初盆」となります。それに先立って、8月4日に「リメンバー・フェス~佐久間進名誉会長を偲ぶ会」というセレモニー&イベントを行いました。場所は、小倉の松柏園ホテルです。「リメンバー・フェス」とは、初盆という大切な供養の節目等に、故人を偲ぶ新たな供養のスタイルの提案です。「リメンバー・フェス」では、あらゆる宗教・宗派を超えて、すべての人が心を寄せ合い、亡き人への想いを共有できる“ひらかれた場”として企画されました。またこの行事を社内での実施にとどめず、地域や社会全体に広げていくことを目的とします。 サンレーグループが掲げる「心ゆたかな社会~ハートフル・ソサエティ」の実現を目指し、絆を結ぶ新たな文化の創造に貢献していきます。

「リメンバー・フェス」は、Tonyさんも大好きだったディズニー&ピクサーのアニメ映画「リメンバー・ミー」(2017年)からインスパイアされたネーミングです。「リメンバー・ミー」は第90回アカデミー賞において、「長編アニメーション賞」と「主題歌賞」の2冠に輝きました。過去の出来事が原因で、家族ともども音楽を禁止されている少年ミゲル。ある日、先祖が家族に会いにくるという「死者の日」に開催される音楽コンテストに出ることを決めます。伝説的ミュージシャンの霊廟に飾られたギターを手にして出場しますが、それを弾いた瞬間にミゲルは死者の国に迷い込んでしまいます。カラフルな「死者の国」も魅力的でしたし、「死」や「死後」というテーマを極上のエンターテインメントに仕上げた大傑作ですね。

偲ぶ宴で挨拶しました

「リメンバー・フェス~佐久間進名誉会長を偲ぶ会」の夜は、佐久間家の親族やサンレーグループ関係者が集まって「佐久間進を偲ぶ宴」が開かれました。冒頭、挨拶に立ったわたしは、「佐久間名誉会長は、9月20日に満88歳でその生涯を閉じました。ふと思い返したことがあります。ちょうどその1年前の9月20日、わたしたちはここ松柏園ホテルで名誉会長の米寿を祝い、そして感謝の気持ちを北島三郎先生の国民的名曲『まつり』の歌に乗せて名誉会長に贈りました。まるで祝福の歌声に見送られるように、名誉会長はその後の1年間を生き抜き、威風堂々と旅立っていきました。これはただの偶然ではなく、人生の節目を彩る「数」の力、そして目には見えない「祝い」の強大なパワーがあったのではないかと思えてなりません」と言いました。

今宵、「まつり」を歌います!

続いて、わたしは「人生には、初宮祝い、七五三、成人式、還暦、喜寿、米寿といった祝い事があります。人が亡くなった後、初七日、四十九日、百ヶ日、一周忌などの年忌法要があります。わたしたちは、生きているときも、亡くなったあとも、『数』に導かれる存在です。冠婚葬祭とは、まさにそうした『数の不思議』を文化として『かたち』にしたものです。そして、そのすべてに通底するのは、『人間尊重』と『人生肯定』の精神であり、なにより『ありがとう』を伝える『かたち』にほかなりません」と言いました。そして、わたしは「後程になりますが、今宵、再び『まつり』を歌いたいと思います。これは名誉会長の人生をお祝いすることであり、『ありがとう』の想いを捧げる『かたち』だと思っています。今夜、名誉会長の遺徳を偲びながら、あの夜のように歌い、思い出を分かち合いましょう!」と言ってから降壇しました。

「まつり」を歌いました♪

会場を練り歩きました

それからカラオケタイムとなりました。アントニオ猪木の入場テーマ曲「イノキ・ボンバイエ!」に乗って、わたしは背に「祭」と入った黄金の法被をまとって入場しました。最初に、わたしは「佐久間名誉会長、お元気ですか? わたしたちは元気です。これから、名誉会長が大好きだった『まつり』を歌います。天寿国まで届け、この歌・・・」と言ってからカラオケがスタートしました。イントロ部分で「初宮祝に七五三、成人式に結婚式、長寿祝に葬儀を経て法事法要・・・人生は祭りの連続でございます。今日はサンレーグループの大宴会に加えて、佐久間名誉会長を偲ぶ会ということで、めでたいなあ。さあ、祭りだ、祭りだ~!」と言うと、早くも会場が熱狂の坩堝と化しました。よし、つかみは今日もOK牧場!(笑)わたしが「男は〜ま〜つ〜り〜を〜♪」と歌い始めると、「天下布礼」の幟や「祭」と書かれた巨大団扇やブルーの法被を着た男たちが登場して、会場はカオス状態になりました。

これが「初盆まつり~だ~よ~♪」

フィナーレでジャンボクラッカーが!

みんなで歌い、踊り、大いに盛り上がりました。わたしは、会場中を練り歩き、みなさんと握手をしながら歌いました♪ 最後は、「これが日本の祭りだ~よ~♪」の歌詞を「これが初盆祭りだ~よ~♪」に替えました。興奮が最高潮に達しました。歌い終わって、「イエ〜イ!!」と叫ぶと、巨大クラッカーが鳴らされました。まさに「狂乱のカーニバル」そのもので、割れんばかりの盛大な拍手が起こり、感激しました。そういえば、一昨年の9月20日の夜は、歌唱後にステージを降りて父のもとへ行き、「いつまでも長生きして下さい!」と言って固い握手を交わしました。なつかしい思い出です。思えば、父は人が集まり、飲み、歌い、笑う「まつり」が大好きでした。冠婚葬祭を生業とした筋金入りの「お祭り男」だったと思います。その気質は、わたしにも確実に受け継がれています。この「まつり」は9月13日の「かまたまつり」でも披露しますので、Tonyさん、どうぞお楽しみに!

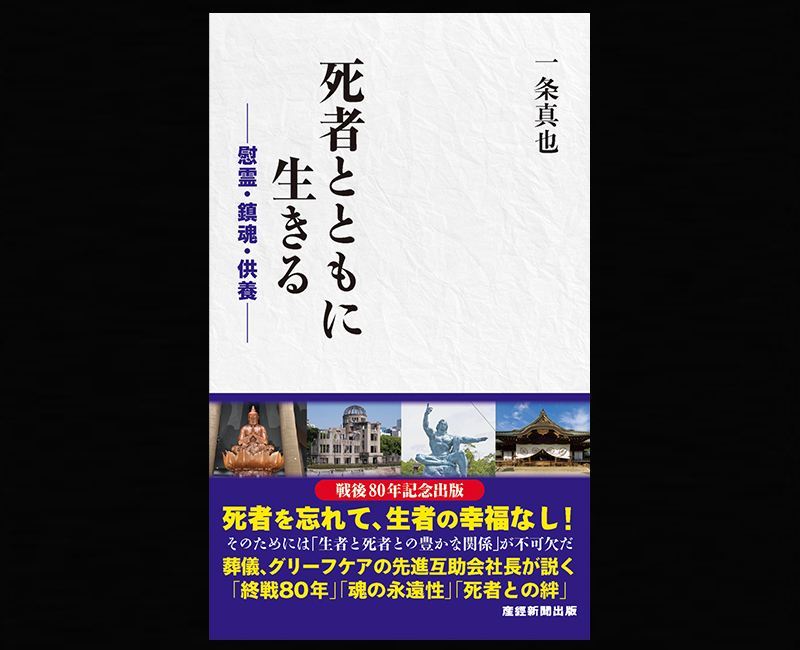

『死者とともに生きる』(産経新聞出版)

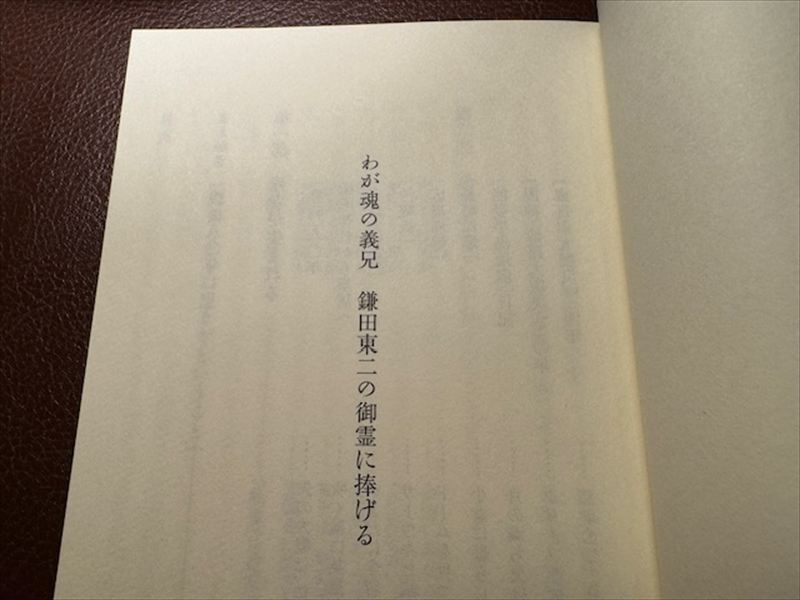

巻頭にはTonyさんへの献辞が・・・

さて、この日の「リメンバー・フェス~佐久間進名誉会長を偲ぶ会」の返礼品に選んだのは、翌日の8月5日に発売された、わたしの最新刊『死者とともに生きる』(産経新聞出版)です。「慰霊・鎮魂・供養」のサブタイトルがついており、戦後80年記念出版です。帯には、沖縄の平和祈念像、広島の原爆ドーム、長崎の平和の像、そして東京の靖国神社の写真が並んでおり、「戦後80年記念出版」「死者を忘れて、生者の幸福なし!」「そのためには『生者と死者との豊かな関係』が不可欠だ」「葬儀、グリーフケアの先進互助会社長が説く『終戦80年』『魂の永遠性』『死者との絆』」とあります。そう、死者を忘れて、生者の幸福などありません。日本が未知の超高齢社会、多死社会を迎えた今、万人が「老いる覚悟」と「死ぬ覚悟」を持つことが求められます。そのためには「生者と死者との豊かな関係」が不可欠です。なお、同書の巻頭には「わが魂の義兄 鎌田東二の御霊に捧げる」というTonyさんへの献辞を記させていただきました。

準備が進む広島平和式典会場にて

その『死者とともに生きる』が発売された8月5日、わたしは広島へ向かいました。世界で初めて核兵器が使用されてから80年目となる「広島原爆の日」の前日、原爆犠牲者の慰霊と鎮魂のための広島訪問です。

原爆死没者慰霊碑の方を向く

JR広島駅からタクシーに乗ったわたしは、まずは平和記念公園に向かいました。平和記念公園では、明日6日の「令和7年(2025年)平和記念式典(広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式)」の準備が進んでいました。当日は席が固定され、自由に写真も撮影できないので、前日いろいろ撮影しました。平和記念公園のある場所は、江戸時代から昭和初期に至るまで広島市の中心的な繁華街でしたが、昭和20年(1945年)8月6日に人類史上初めて落とされた1発の原子爆弾により、一瞬のうちに破壊されました。被爆後、昭和24年(1949年)8月6日に公布された「広島平和記念都市建設法」に基づき、爆心地周辺を恒久平和の象徴の地として整備するため、昭和25年(1950年)から平和記念公園及び施設の建設が進められ、昭和30年(1955年)に完成しました。

数珠を持って祈りました

公園内には平和の願いを込めて設置された数々のモニュメントがありますが、その中で有名なものに「原爆死没者慰霊碑(公式名は広島平和都市記念碑)は、世界最初の原子爆弾によって壊滅した広島市を平和都市として再建することを念願して設立したもので、ここに眠る人々の霊を雨露から守りたいという気持ちから、埴輪の家型に設計されました。中央の石室には原爆死没者名簿が納められており、石棺の正面には、「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」と刻まれています。この碑文は、すべての人びとが原爆犠牲者の冥福を祈り、戦争という過ちを再び繰り返さないことを誓う言葉であり、過去の悲しみに耐え、憎しみを乗り越えて、全人類の共存と繁栄を願い、真の世界平和の実現を祈念する「ヒロシマの心」が刻まれているものです。正直、「過ちは繰返しませぬから」の主語について疑問に感じますが、この日はそんなことは忘れて一心不乱に祈りました。

「祈りの像」の前で祈る

広島平和記念公園内には、「祈りの像」もあります。側碑によると「子供を抱いた若い夫婦の像」と紹介されており、昭和35年8月15年に建てられています。台座の傍には、「平和を祈り御霊を鎮めん」の詩碑が設置されていました。公園内には、「平和の灯」という火および火台があります。昭和39年(1964年)8月1日建立。建立者は平和の灯建設委員会で、設計は丹下健三。反核と恒久平和実現まで燃やし続けられています。火種は、全国12宗派からの「宗教の火」、全国の工場地帯からの「産業の火」から。その火種の1つに宮島弥山の「消えずの霊火」が用いられています。以降、ずっと消えずに燃えているそうです。この炎は、1994年のアジア競技大会や1985年の夏季ユニバーシアードなど、国内で開催されたいくつかのスポーツイベントで聖火として採火されました。

動員学徒慰霊塔の前で

原爆ドームのすぐ南には、「動員学徒慰霊塔」が建っています。緑に囲まれた公園の1画に建てられた高さ12mの5層の塔です。第二次世界大戦中、労働力の不足を補うための勤労奉仕に動員され戦禍にたおれた学生と、原爆の犠牲者を含めた約1万人の学徒の霊を慰めるために設立された慰霊塔です。塔の下には平和の女神像が、慰霊碑の後ろには動員学徒が働く様子を描いた4枚のレリーフが設置されています。塔の建立は昭和42年(1967年)。現在も毎8月6日に塔の前で原爆追悼式が開かれています。

原爆ドームに向かって祈る

それから、最大の反核・平和モニュメントとなっている「原爆ドーム」を訪れました。じつに12年ぶりの訪問です。もともとは広島県の様々な物産を展示するため広島県物産陳列館として開館され、戦時中から原爆投下時までは広島県産業奨励館と呼ばれていました。国の史跡に指定され、国の特別史跡への指定が答申されています。また、ユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されており、広島市への原子爆弾投下による惨状、平和を訴える記念碑として、負の世界遺産の1つとされています。

「原爆の子の像」の前で合掌する

それから、「原爆の子の像」を訪れました。広島平和記念公園内にある、佐々木禎子(像のモデル、原爆による白血病で死去)の幟町中学校の同級生らによる募金運動により作られた像です。制作者は菊池一雄。1958年5月5日完成。1955年11月8日に、新聞で禎子の死を知った男の子から「禎子さんを始め、原爆で死んだ子の霊を慰める石碑を創ろう」と、禎子の同級生に提案があり、その設置に関する活動が始まりました。募金活動の波紋が広がり、全国から3000校以上の学校が参加をするに至り、海外からも寄せられました。そうした事実に基づく映画作品「千羽鶴」(木村荘十二監督)も公開されました。

「平和の鐘」を撞きました

礼服に黒ネクタイをして歩いていたら、あまりに暑いので頭がクラクラしてきました。「これは、まずい」と平和カフェに入って涼みました。そこでキンキンに冷えたアイスコーヒーを飲んだ後、再び黒ネクタイを着用しました。それから、「平和の鐘」を訪れました。平和公園内には、毎年8月6日の広島平和記念式典で鳴らされる鐘、平和公園の訪問客用に常設されている鐘、毎朝8時15分に鳴るチャイム、の3つの鐘があります。さらに隣の広島市中央公園内にもあり、爆心地近くに4つ平和の鐘が存在する。また、市内には他にも平和の鐘があります。日本の音風景100選にも選ばれています。年に一度8月6日午前8時15分平和記念式典内で鳴らされる「平和の鐘」は5代目です。1967年香取正彦から寄贈された高さ77cmの鐘で、表面の「平和」の文字は吉田茂の揮毫です。

広島平和記念資料館の前で

そして、わたしは「広島平和記念資料館」を訪れました。久々の訪問です。広島平和記念都市建設法に基づく平和記念施設で、「平和博物館」とも「原爆資料館」とも呼ばれます。重要文化財である西側の「本館」と、東側の「東館」からなり、観覧は東館から入場し、本館を見学後、東館に戻り退出するコースとなっています。東館には原爆投下までの広島市の歴史や原爆投下の歴史的背景に関する展示があり、本館では広島原爆の人的・物的被害に関する展示が行われています。特に、原爆投下直後の壊滅した広島市街地の縮小模型、熱線で全身の皮膚を焼けただれさせながら炎の中をさまよう被爆者の等身大ジオラマ、被爆死した三人の動員学徒が身に付けていた制服の残骸を組み合わせて一体の人形に仕立てた「三位一体の遺品」や「黒焦げの弁当箱」など被爆死した動員学徒たちの遺品、本通の住友銀行広島支店から1971年に移設された「人影の石」などがよく知られています。これらを観るたびに、わが心は凍りつきます。

展示物を観終えて廊下に出る

ひととおり展示物を観たわたしは、「広島原爆」という人類の愚行のあまりの大きさ、悲惨さに呆然としました。展示物のある暗い空間から明るい廊下に出ると、まるで闇の世界から光の世界へと移行したかのようでした。そして、わたしは原爆開発者の映画「オッペンハイマー」を作ってアカデミー賞作品賞を受賞したクリストファー・ノーラン監督にもこの平和記念資料館を訪れてほしいと強く思いました。この日、広島でわたしは「炎天下 原爆ドーム 前に立ち ただただ祈る 八十年(やそとせ)の夏」という道歌を詠みました。

長崎の平和祈念像の前で

8月8日、わたしは長崎にいました。長崎に投下された原爆は、最初は小倉に投下されていたはずでした。当時の小倉にはわたしの母が住んでおり、もし小倉に原爆が落ちていたら、わたしは今この世にいなかったかもしれません。8日の朝、長崎の平和公園へ向かいました。原爆落下中心地公園北側、小高い丘にある平和公園は、悲惨な戦争を二度と繰り返さないという誓いと、世界恒久平和への願いを込めてつくられました。長崎市民の平和への願いを象徴する「平和祈念像」がシンボルとなっています。高さは9.7m、重は30t、材質は青銅で、制作者は長崎出身の彫刻家である北村西望です。

長崎の鐘にて

平和祈念像のすぐ近く、平和公園内の「願いのゾーン」には、「長崎の鐘」があります。原爆投下から33回忌となる昭和52年(1977年)に建立された鐘です。被爆地となった浦上には当時いくつもの軍需工場があり、そこで働いていた学生など多くの人々が原爆によって亡くなりました。この鐘は、軍需工場で働いていた人々の慰霊のためのモニュメントです。わたしは3日前に広島平和記念公園で撞いた「平和の鐘」のことを思い出しました。ちなみに、わが社が各地で展開する紫雲閣には「禮鐘の儀」という慰霊・鎮魂・平和祈念の鐘を鳴らすセレモニーがあります。

平和の泉にて

長崎の鐘から1分ほど歩くと、「平和の泉」があります。原爆のため体内まで焼けただれた被爆者たちは「水を、水を」とうめき叫びながら死んでいきました。その痛ましい霊に水を捧げて冥福を祈り、世界恒久平和と核兵器廃絶の願いが込めて浄財を募り建設された、直径18mの円形の泉です。唱和44年(1969年)に完成し、平和公園の一角、平和祈念像の前方に位置しています。被爆し水を求めてさまよった少女の手記を刻んだ石碑が正面に設置されており、当時の惨状を重々しく映し出しています。平和の鳩と鶴の羽根をイメージした噴水が舞い、平和祈念式典の前夜には数多くのローソクが灯され、犠牲者を悼む催しも行われます。

原爆投下中心地碑にて

それから、「原爆投下中心地碑」を訪れました。1945年8月9日11時02分。アメリカのB29爆撃機から投下された原子爆弾は松山町171番地の上空約500mで炸裂し、一瞬のうちに多くの尊い人命を奪いました。現在、その地には落下中心地標柱として黒御影石の碑が立てられています。園内には被爆当時の地層も残されており、そこには原爆によって壊された家の瓦やレンガのほか、約3000度の熱で焼け溶けたガラスなどが今も大量に埋没しています。

原爆投下中心地碑で祈る

原爆の爆風により、爆心地周辺のほとんどの樹木は倒れ焼き尽くされたことから70年は草木も生えないだろうという“70年不毛説”が流れましたが、Ⅰヶ月後には約30種類の植物が次第に芽吹き始めました。今ではすっかり緑に囲まれ、かつての惨状を思い浮かべるとその逞しい生命力や復興を遂げる不屈の精神を感じることができます。公園の周囲には桜の木が植えられ、春になるとその桜が見事に咲き誇ります。年間を通して四季折々に風情が変わる市民の憩いの空間として親しまれています。

長崎原爆資料館の前で

そして、最後に「長崎原爆資料館」を訪れました。わたしは初めて来ました。ここは「1945年8月9日」「原爆による被害の実相」「核兵器のない世界を目指して」などのテーマに沿って、資料、写真、解説パネルなどが展示されています。館内には、原爆投下で時が止まったままの「11:02の時計」に始まり、折れ曲がった工場の鉄骨、爆心地側の部分が熱線により焼けた橋げたなど、原子爆弾によって破壊された建物の一部が移設されています。熱線で溶解した遺物などの被爆資料を展示し、一部の資料には手で触ることができるようにしてあり、原子爆弾の悲惨さ、凄惨さを伝える。長崎型原爆とも呼ばれる「ファットマン」などの模型も展示されています。長崎原爆資料館の「被爆した長崎の街」のコーナーでは、長崎市内外の地形模型を使い、原爆被害の面的な広がりを視覚的に理解することができます。原爆記録映像や被爆者の証言ビデオなどの上映もあり、長崎原爆の全体像を学ぶことができるそうです。

長崎原爆資料館にて

長崎原爆資料館では、長崎市への原爆投下に関する展示だけでなく、原爆投下の遠因となった日中戦争と太平洋戦争、「核兵器の時代」として核兵器・核実験の現状について、「核兵器開発・実験の被害者達」として、第五福竜丸の船員などアメリカやソ連の原水爆実験やウラン鉱山での労働などで放射線障害を被った風下住民について解説するコーナーも設けられています。館内には蔵書約2万5000冊の図書室が併設されており、原爆や平和に関する文献や、新聞のスクラップが閲覧できるそうです。拙著『死者とともに生きる』(産経新聞出版)もぜひ蔵書に加えていただきたいと思います。この日、わたしは長崎で「小倉より 来たりしわれが 長崎の 御霊に祈る 八十年(やそとせ)の夏」という道歌を詠みました。

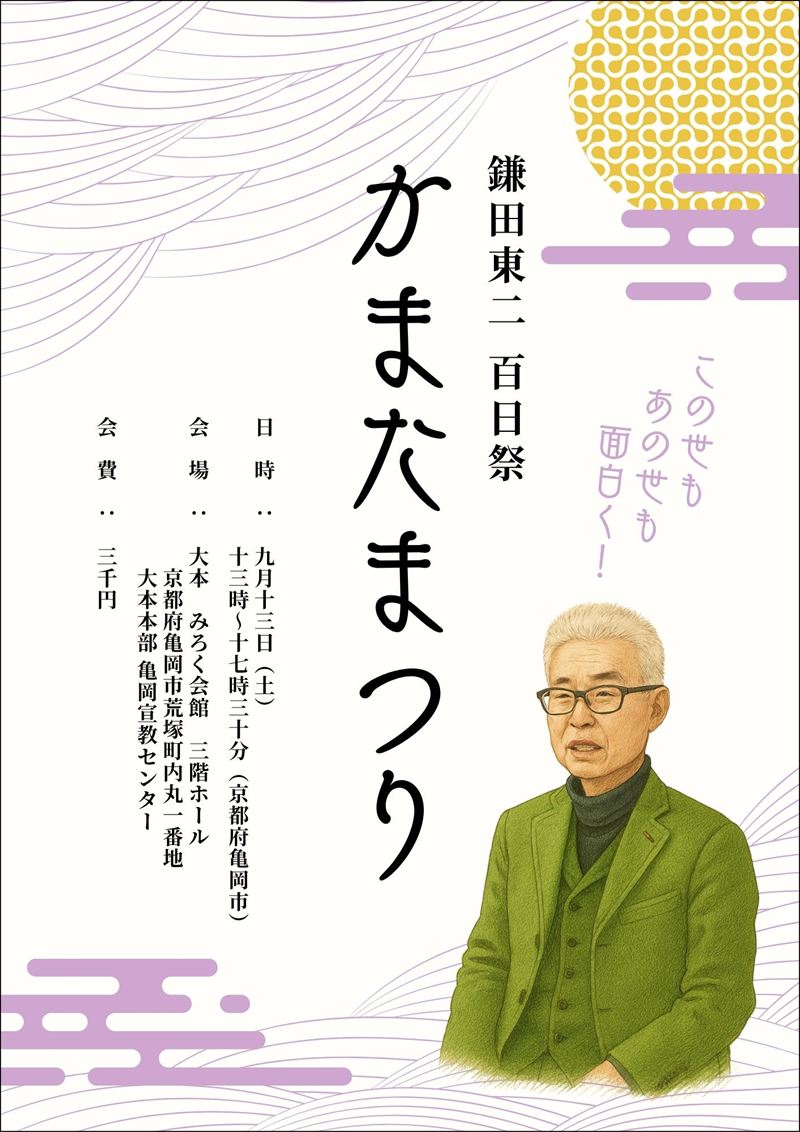

「かまたまつり」ポスター

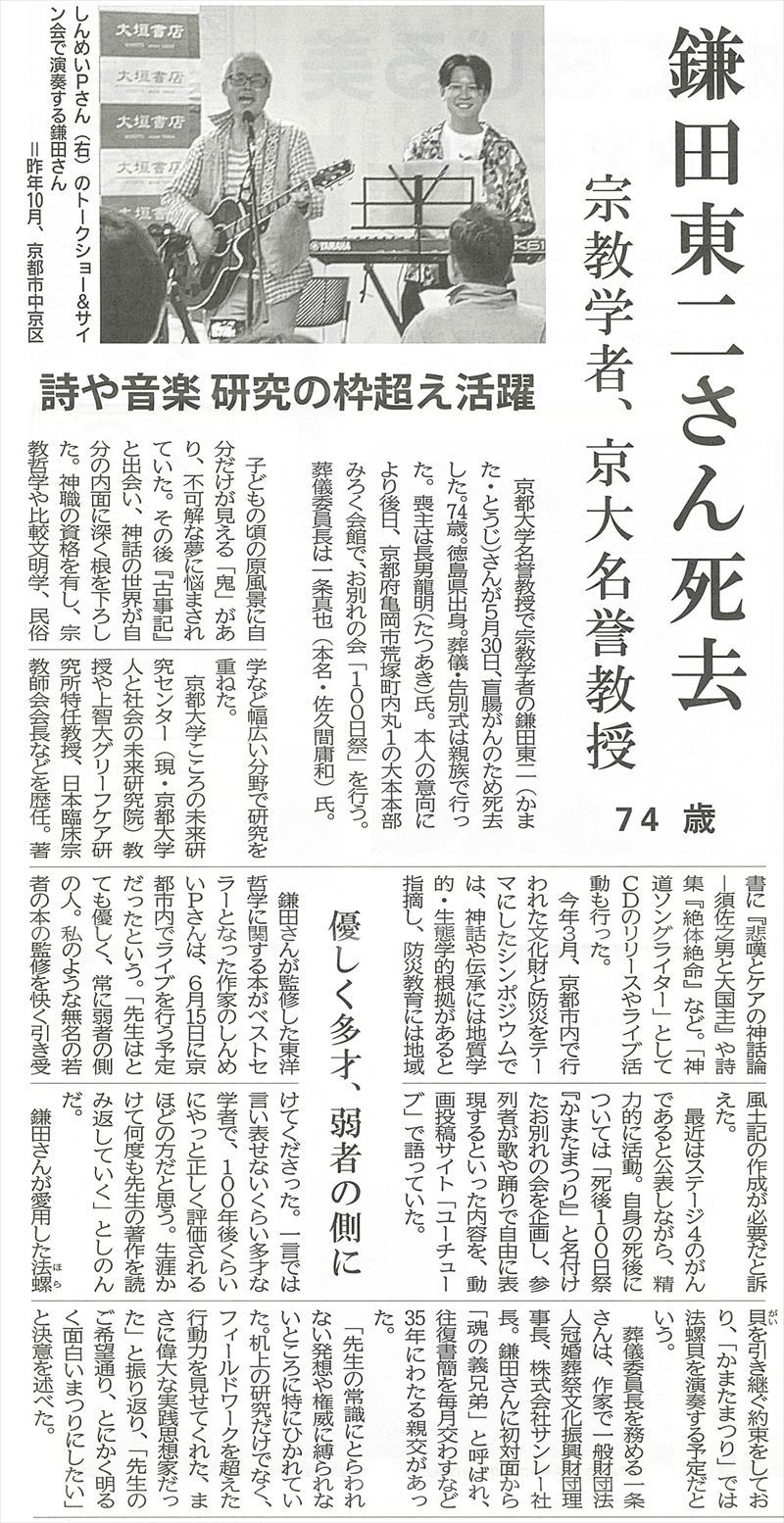

さて、いよいよ来月13日にはTonyさんの死後百日祭である「かまたまつり」が開催されます。これは、Tonyさんご自身が生前に「自分の死後は“かまたまつり”と呼ぶまつりをやってほしい」と語られていた構想を、遺言としてわたしたちに託されたものであります。遺言により、わたしは葬儀委員長を務めさせていただきます。Tonyさんは、宗教学・民俗学・比較文明学・神道・詩・音楽・スピリチュアリティなど、あらゆるジャンルを横断しながら活躍された、稀有な「実践思想家」でした。「神道ソングライター」としてCDをリリースし、ライブ活動を行ない、さらにはグリーフケアや防災神話に至るまで、常に現場で身体を張って生き抜かれました。その最期の願いは、「型にはまらない、思いっきり自由で、面白い、まつりのようなお別れをしてほしい」というものでした。まさに「魂の義兄弟」として、わたしが生前の鎌田先生と約束した“まつり”を、みなさんと共に開催したいと思っております。どうぞ、みなさま、ご参集ください!

「文化時報」2025年6月10日号

鎌田東二百日祭

かまたまつり

この世もあの世も面白く!」

【日 時】9月13日(土)13時00分〜17時30分

【場 所】大本みろく会館

京都府亀岡市荒塚町内丸1番地

大本本部 亀岡宣教センター

※JR亀岡駅より 徒歩10分

(JR嵯峨野線 京都駅~亀岡駅

普通 約30分・快速 約20分)

※JRをご利用の方は亀岡駅南口より、

会場(大本みろく会館)まで、

臨時送迎バスが運行しています。

(11:30~13:00 乗車時間4分)

【スケジュール】

12:30~ 受付開始

13:00~14:10

第一部「鎌田ものがたり」

14:20~15:20

第二部「鎌田東二が未来に託したもの」

15:30~17:00

第三部「縁の行者鎌田東二を食べる

~かまた学問道 道としての学問・

方法としての学問・表現としての学問」

17:00~17:30 フィナーレ

【会 費】3,000円 ※当日払い

・平服でご参加ください。

・香典、供花などのお気遣いはなさいませんよう、お願いいたします。

「かまたまつり」へのご参加、よろしくお願いいたします!

2025年8月9日 一条真也拝