シンとトニーのムーンサルトレター第248信(Shin)

鎌田東二ことTonyさんへ

月におられるTonyさん、こんばんは。

昨日、10月6日は「中秋の名月」でしたね。中秋の名月は旧暦の8月の十五夜です。翌7日の今夜の満月はいつもより明るく見えるスーパームーンです。中秋の名月と満月の日付がずれることはたびたび起こっており、次に中秋の名月と満月が同じ日付になるのは2030年なのだとか。

さて、このムーンサルトレターも248信。Tonyさんがこの世を旅立たれてからは、ずっと独りレターを書いてきましたが、それも今夜が最後です。このレターが、ラストレターとなります。最後に、Tonyさんに大切なご報告をいたします。

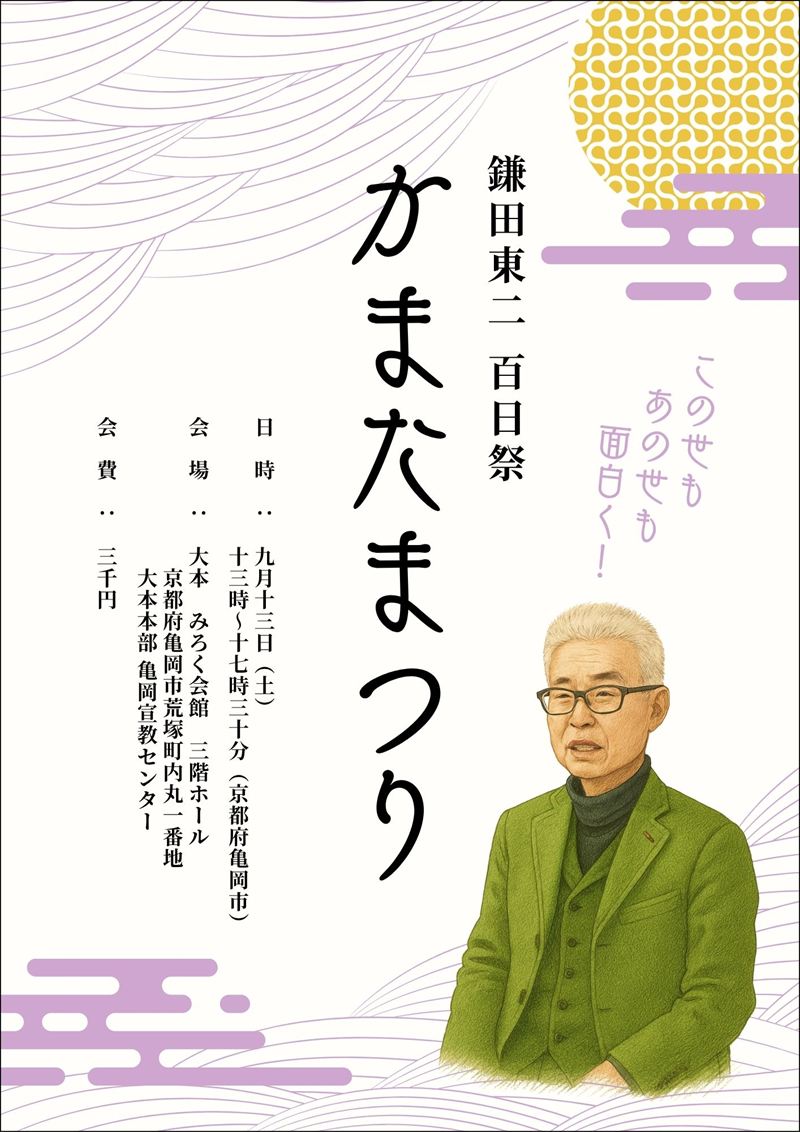

「かまたまつり」ポスター

9月13日、鎌田東二百日祭「かまたまつり」が開催されました。その日の朝、わたしはJR京都駅に隣接したホテルの客室で目覚めました。その日の朝の京都は曇りで気温は25度でしたが、日中は32度まで上昇しました。ホテルの客室にはバルコニーがあったので、午前6時くらいに外に出てみると、比叡山が見えました。

9月13日朝の比叡山方面

生前のTonyさんは比叡山をこよなく愛し、「東山修験道」として約900回も比叡山に上られています。そして、いつも山頂でバク転をして、法螺貝を奏上されたのでした。わたしは比叡山の方角を向いて拝礼、合掌し、「鎌田先生、ついに『かまたまつり』の日が来ましたよ」と語りかけました。本当は法螺貝でも吹きたい気分でした。

京都駅前のホテルから会場へ

大本本部に到着

10時半にホテルを出発して、11時半に亀岡の大本本部に到着しました。ここの「大本みろく会館」で、わたしが葬儀委員長を務める「かまたまつり」が開催されました。わたしが敬愛してやまない出口王仁三郎聖師の教えを守る総本山において、わが「魂の義兄弟」の百日祭が開かれ、まことに感無量であります。

「かまたまつり」の看板前で

大本みろく会館の前で

「かまたまつり」は、Tonyさんご自身が生前に「自分の死後は“かまたまつり”と呼ぶまつりをやってほしい」と語られていた構想を、遺言としてわたしたちに託されたものであります。わたしは鎌田先生より、葬儀委員長の大役を仰せつかりました。詳しくは、ブログ「『かまたまつり』始動!」をお読み下さい。

ようこそ、「かまたまつり」へ!

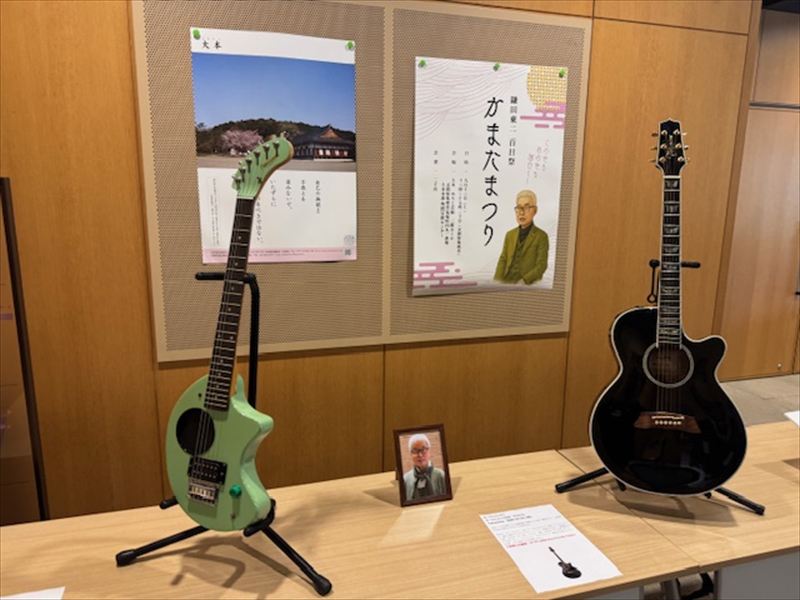

Tonyさん愛用のギター

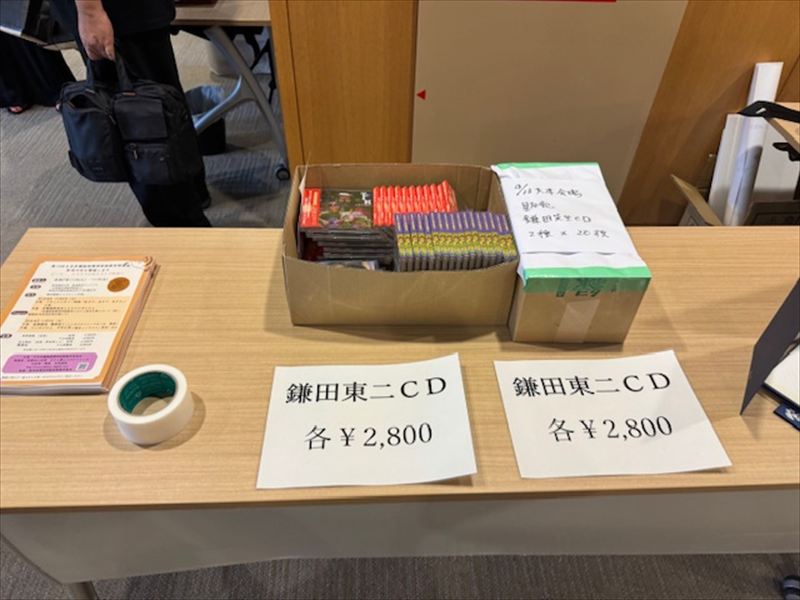

TonyさんのCD販売コーナー

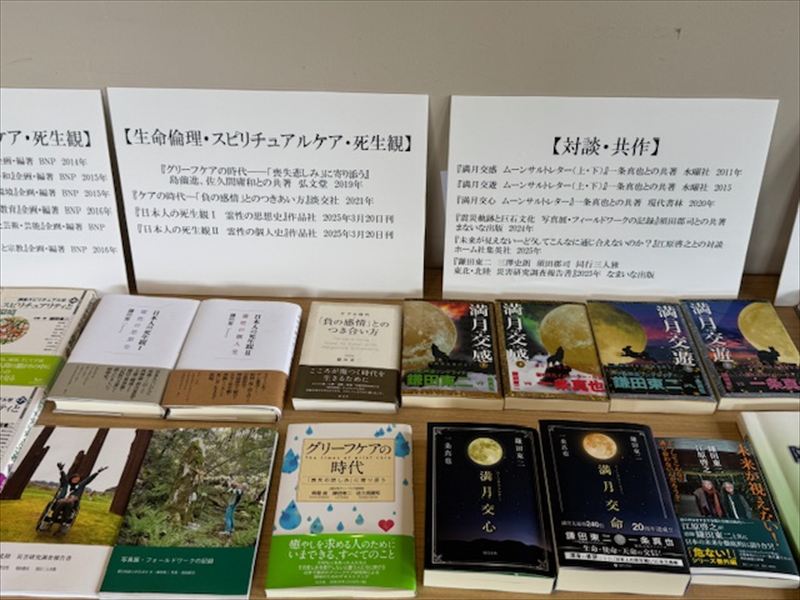

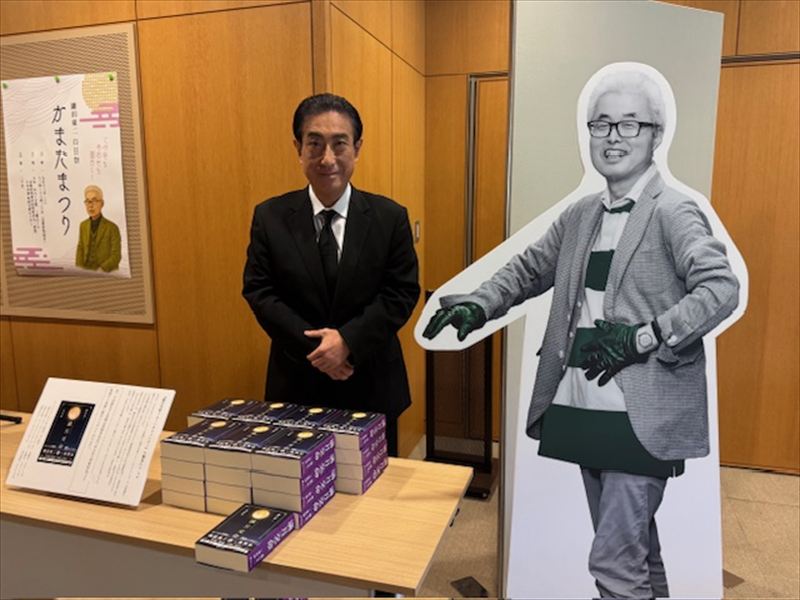

わたしとの共著が展示されていました

会場の「みろく会館」に着くと、Tonyさん愛用のギターをはじめ、多くの展示品が飾られていました。なつかしい写真や膨大な著作も展示されていました。わたしとの共著も展示されており、胸が熱くなりました。

思い出の木魚を鳴らしました

なつかしい写真を発見!

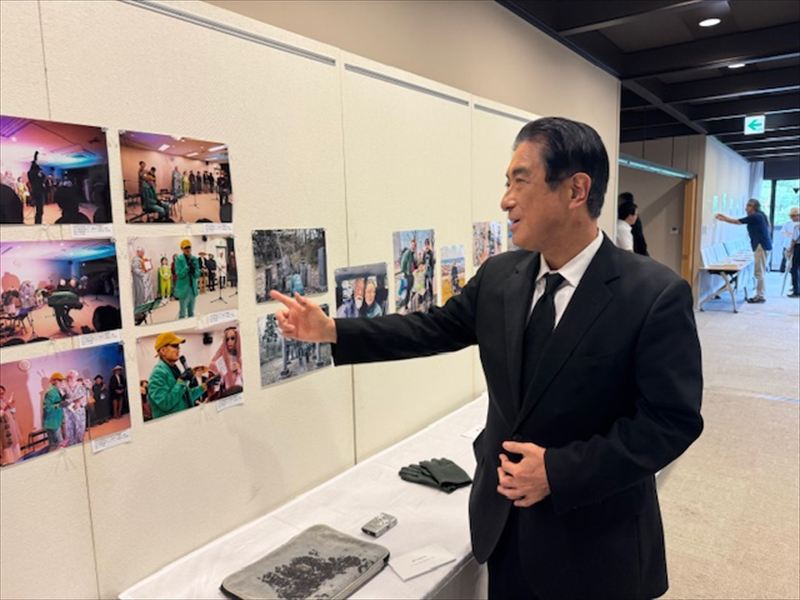

遺品の『古事記』について島薗進先生と語る

遺品の前で島薗進先生と

Tonyさんは、宗教学・民俗学・比較文明学・神道・詩・音楽・スピリチュアリティなど、あらゆるジャンルを横断しながら活躍された、稀有な「実践思想家」でした。「神道ソングライター」としてCDをリリースし、ライブ活動を行ない、さらにはグリーフケアや防災神話に至るまで、常に現場で身体を張って生き抜かれました。その最期の願いは、「型にはまらない、思いっきり自由で、面白い、まつりのようなお別れをしてほしい」というものでした。

わたしへの形見である耀盌(出口王仁三郎作)

抹茶をいただきました

抹茶を飲みました

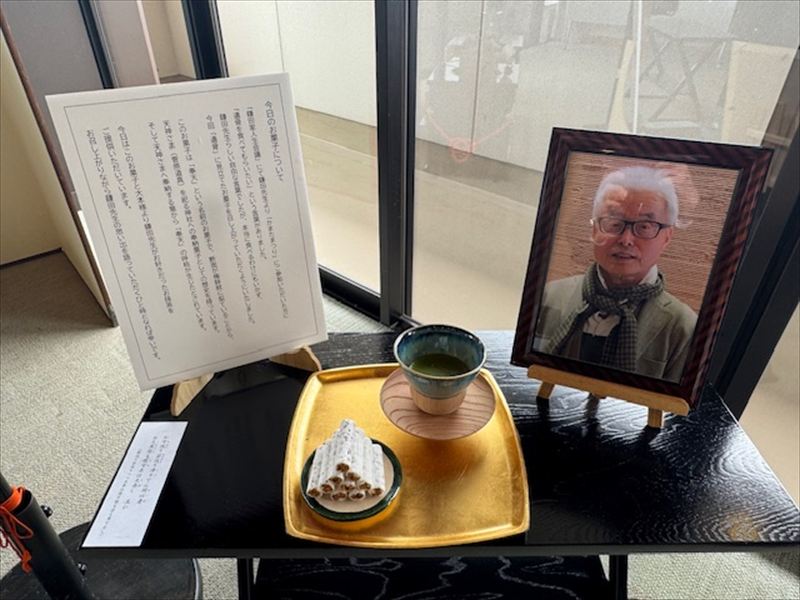

お骨のお菓子がありました

わたしへの形見に遺していただいた出口王仁三郎作の陶器である2点の「耀盌(ようわん)」もありました。大本さんのご好意で抹茶のしつらいもあり、わたしも一服頂戴しました。Tonyさんの遺骨が入っている(?)というお菓子も置かれていました。わたしは食べませんでしたけど・・・・・・。

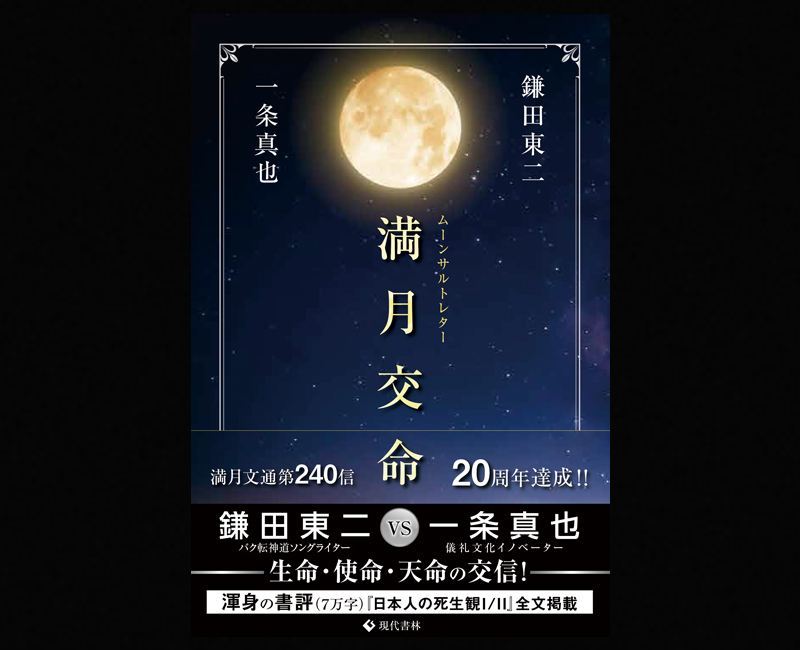

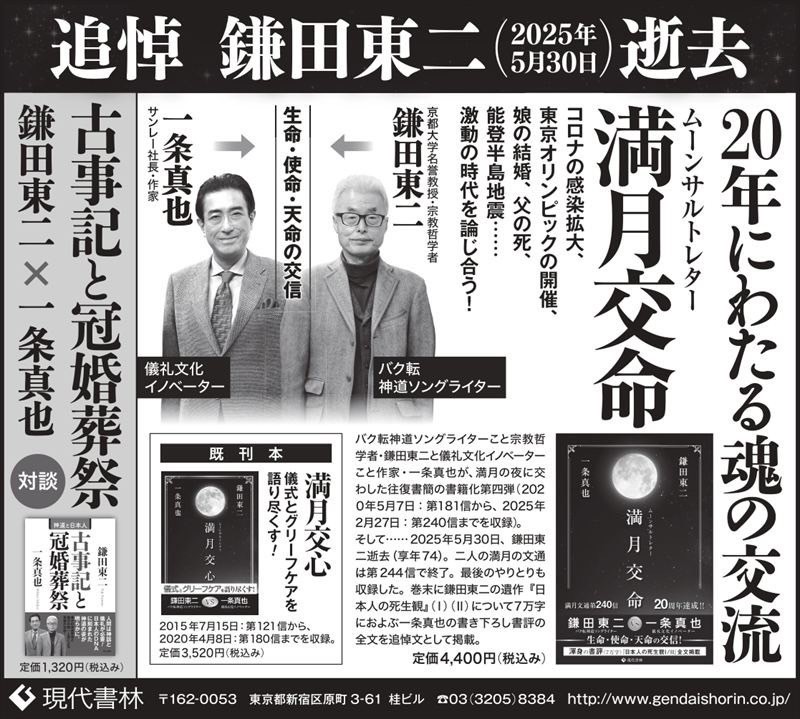

この日までにギリギリ間に合った『満月交命』

『満月交命』コーナーでツーショット

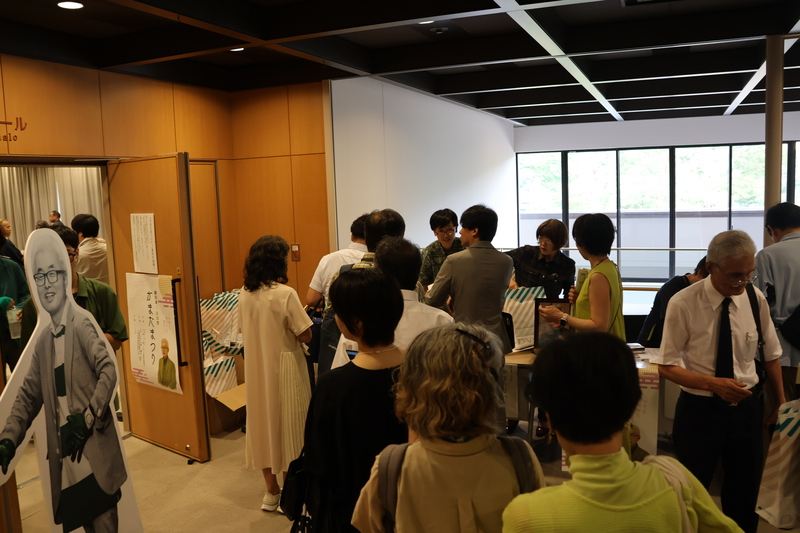

賑わう受付のようす

超満員になりました!

「かまたまつり」は、12時30分から受付開始で、参加者全員に刷り上がったばかりの『満月交命』鎌田東二・一条真也著(現代書林)が配られました。788ページの鈍器本ですが、わたしからの贈呈です。13時から「かまたまつり」の第一部「鎌田ものがたり」が開始されました。

開式前のようす

追悼ムービー上映

追悼ムービー上映

魂の義兄弟よ、永遠なれ!

一礼して壇上へ

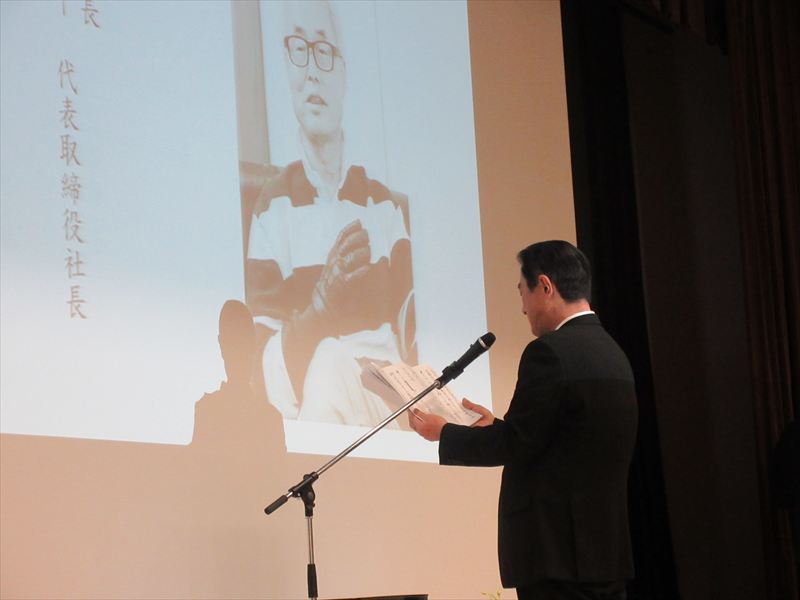

冒頭の追悼ムービーの後、葬儀委員長であるわたしが奉辞を述べました。わたしは「わが魂の義兄 鎌田東二先生の御霊に捧げ奉ります」として、「去る5月30日、鎌田東二先生はこの世を卒業されていきました。翌31日、わたしは先生のご自宅を訪ね、ご拝顔させて頂きました。その表情はまさに即身成仏のような、深く穏やかで、何とも言えない安らぎに満ちていました。鎌田先生、あなたは本当にご自分の人生を全身全霊で生きられました。この場をお借りして、心から申し上げます。お見事な人生でございました!」と述べました。

葬儀委員長として奉辞を述べました

また、わたしは次のようにも述べました。

「本日、わたしたちは京都大学名誉教授であり、宗教哲学者であり、そして、わが魂の義兄弟であった鎌田東二先生を偲び、感謝を捧げるために、ここに集いました。鎌田先生は、生涯を通じて『明るい世直し』という志を掲げ、思想と行動の両面から日本社会に多大な影響を与え続けた、偉大な実践思想家でした。病を得てもなお、その情熱と行動力は少しも衰えることなく、最期の瞬間までわたしたちの前を歩き、未来を照らし続けて下さいました。先生、あなたは、まさに『光』そのものでした。それも人々に寄り添い、慈愛に満ちた『月の光』でした」

「月への送魂」で月にお送りいたしました

それから、わたしは次のように述べました。

「大本の出口王仁三郎聖師は『オリオンの星座を出でて世を救う 月の光は闇夜を照らさむ』など、月にまつわる多くの名歌を遺し、また『月宮殿』――後には『月宮宝座』と、月の名を冠する聖地を築かれました。月の光そのものであられました鎌田先生をお送りするこの場が、出口聖師とご縁深きこの亀岡であることは、必然であるとさえ感じられます。去る9月6日、わたしたちは鎌田先生の御霊を『月への送魂』にて月面へとお送りし、お鎮まりいただきました。今、鎌田先生は月光そのものとなられ、出口聖師が唱えられた『万教同根』を象徴する月より、わたしたちを見守ってくださっていると確信しております」

月光そのものとなられました

それから、わたしは次のようにも述べました。

「わたしにとって、鎌田先生は最大にして最高の理解者でした。魂のこと、祈りのこと、死と再生のこと、そして人生の意味・・・どんなに深いテーマも、どこまでも真剣に、まっすぐに語り合うことができました。先生と初めて出会ったのは1990年。あれから35年――幾度もの対談や語らいを重ね、わたしたちはいつしか『魂の義兄弟』と呼び合うようになりました。そしてあるとき、わたしはふと感じたのです。『これはきっと、一度きりのご縁ではない』と。何度も何度も生まれ変わりながら、語り合ってきたような既視感がありました。先生、きっとわたしたちは、過去も、未来も、つながり続けているのですね」

わたしたちは、つながり続けているのですね

さらに、わたしは「先生との思い出は多いですが、特に心に残っているのが、満月の夜に交わし続けた『ムーンサルトレター』です。Web上の往復書簡は、240信以上、実に20年間も続きました。そして、わたしは1秒たりとも〆切を破ることなく、書き続けました。なぜなら、わたしは『約束を守る男』でありたいと誓っていたからです。先生、わたしは今ここで、新たな約束をいたします。あなたが遺してくださった『明るい世直し』の志を、魂の義兄弟として、人生をかけて受け継ぎ、生きて、生きて、生き抜いてまいります」とも述べました。

鎌田先生、お見事な人生でございました!

そして、わたしは「いつか、わたしもそちらに行ったとき、どうか笑顔で迎えてください。そしてこう言ってほしいのです。『魂の弟よ、本当によく頑張ったな』と。今日、ここに集ったわたしたちの想い、祈り、拍手、涙、そして笑顔。そのすべてが、きっと鎌田先生のもとへ届いています。先生の言葉、歌、祈りは、宗教の壁も、時代の隔たりも超え、これからも、わたしたちの心の奥に、生き続けていくでしょう。そして先生の偉大な足跡と志を胸に刻み、未来へとつないでいくことを、ここにお誓い申し上げます。鎌田先生、本当にお疲れ様でした。そして、ありがとうございました」と述べ、「最後にもう一度だけ言わせて下さい。鎌田先生、お見事な人生でございました!」と述べたのでした。

鎌田先生の遺影を拝しました

感謝を込めて拝礼しました

島薗先生の奉辞のようす

奉辞後に歌う柿坂名誉宮司

近藤高広氏の奉辞のようす

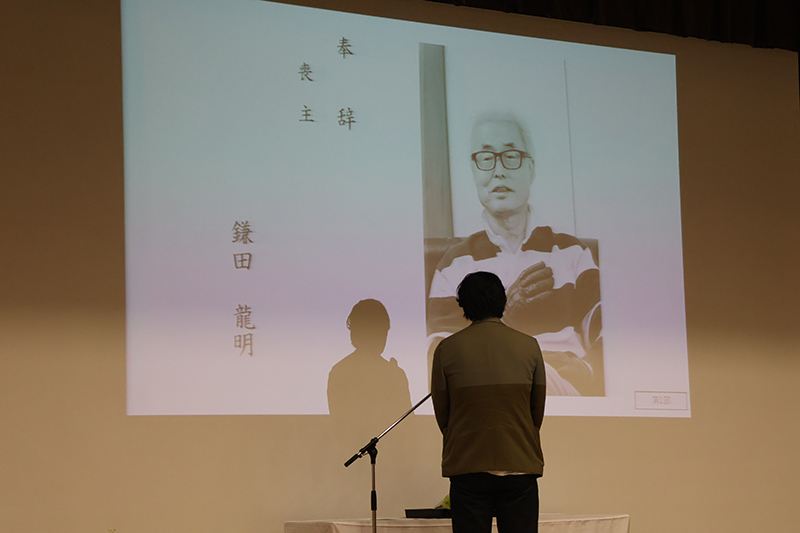

ご長男の鎌田龍明氏の奉辞のようす

壇上の遺影に向かって最敬礼し、わたしは降壇しました。

その後、友人代表の島薗進先生(東京大学名誉教授、東京自由大学学長)、来賓の柿坂神酒之祐氏(天河大弁財天社 名誉宮司)、アーティスト代表の近藤高広氏(陶芸家、現代美術家)、大本代表の山田歌氏(宗教法人大本 総務部長)、教え子代表の萩原正大氏といった生前の鎌田先生と縁の深い方々からの奉辞が続きました。いずれも心に沁みる内容でした。鎌田先生が希代の「縁の行者」であったことを再確認いたしました。最後は喪主であるご長男の鎌田龍明氏が御挨拶をされました。みなさん、心に沁みる素晴らしい奉辞を述べられました。

災害学メンバーの発表のようす

災害学について語る大谷部長

その後、14時20分から第二部「鎌田東二が未来に託したもの」が行われ、「北上の歌」の画像が流され、「能登学について」(能登学メンバー)、「災害学について」(災害学メンバー)の発表があり、わが社の大谷賢博部長も出演しました。その他、佐野文憲氏(一松造園代表)による「実践の場としての鎌田道場ーーj継承と出発」、平田龍胤氏(新宿平田神社宮司)による「新宿平田神社境内『鎌田天河大弁財天社』設立について」、今村達弥新センター長による「災害学・再学社会支援者研修センターのこれから」、大野邦久氏(災害学・災害社会支援者研修センター事務局長)、三澤史明氏(九州大学病院・心療内科医師)、須田郡司氏(巨石ハンター・写真家)による「同行三人旅~freedom」の発表があり、最後に「鎌田東二未来へのメッセージ」の動画が流されました。

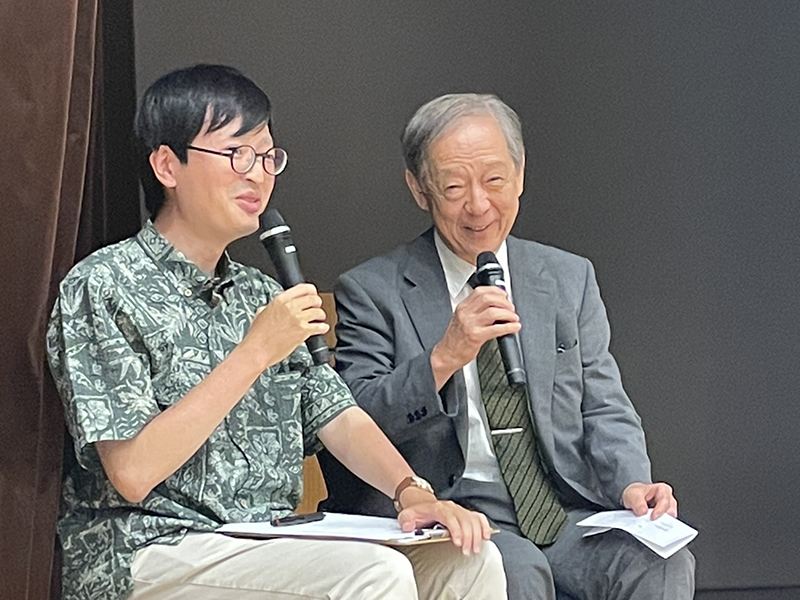

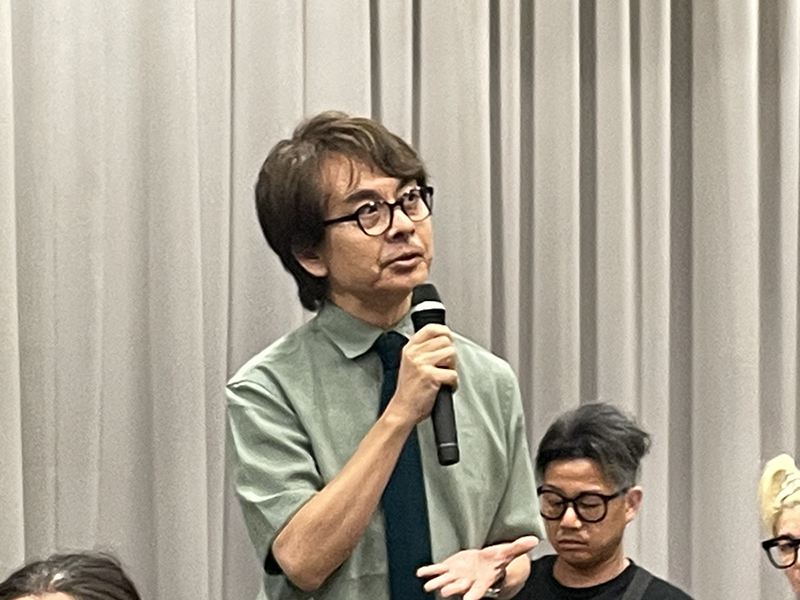

島薗先生のトークのようす

発言する鏡リュウジ氏

第三部「縁の行者鎌田東二を食べる~かまた学問道 道としての学問・方法としての学問・表現としての学問」が行われ、島薗進先生(NPO法人東京自由大学学長)と辻信行氏(同運営委員長)による司会進行で、参列された方々の自由奉談が行われました。1人3分ぐらいの持ち時間で多くの方々が話されましたが、その中には占星術研究家の鏡リュウジ氏もいました。

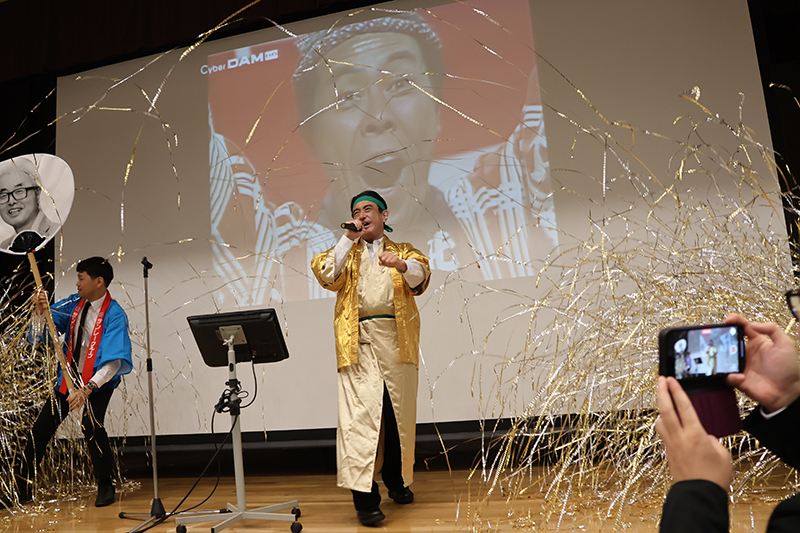

わたしが黄金の法被姿で登壇しました

その他、ダンスや石笛や法螺貝の奏上などがありました。そして、ラストは、生前の鎌田先生との約束により、わたしが北島三郎の国民的名曲「まつり」を歌いました。わたしは背に「祭」と入った黄金の法被をまとって登壇しました。ただし、鉢巻きと腰帯だけは鎌田先生のイメージカラーであるグリーンに替えました。その装いでわたしが登壇すると、客席からどよめきが起こりました。

最初に前口上を述べました

最初に、「鎌田先生とわたしはカラオケが共通の趣味で、数えきれないほど御一緒しました。先生は、わたしが歌う北島三郎の『祭り』がお好きで、『かまた祭り』のラストでぜひ歌ってほしいと言われていました。諸先輩方おられる中で誠に不遜ではございますが、故人の希望であり、ご容赦ください!」と言いました。

皆の衆、この世もあの世も面白く!

それから、わたしは「鎌田先生、お元気ですか? わたしたちは元気です! これから、鎌田先生が大好きだった『まつり』を歌います。月まで届け、この歌・・・」と言ってからカラオケがスタートしました。イントロ部分で「初宮祝に七五三、成人式に結婚式、長寿祝に葬儀を経て法事法要・・・人生は祭りの連続でございます。今日は出口王仁三郎聖師ゆかりの大本みろく会館で鎌田東二百日祭の『かまたまつり』ということで、めでたいなあ~。さあ、祭りだ、祭りだ~! 皆の衆、この世も、あの世も面白く行こうぜ!」と言うと、早くも会場が熱狂の坩堝と化しました。よし、つかみはOK牧場!(笑)

男は〜ま〜つ〜り〜を〜♪

山の神♪ 海の神♪

わたしが「男は〜ま〜つ〜り〜を〜♪」と歌い始めると、「祭」と書かれた巨大団扇やブルーの法被を着た助手が登場して、会場はカオス状態になりました。「山の神」「海の神」と口にするたびに大きな歓声が起きます。大本みろく会館の音響やスクリーンも最高です。まるで、出口王仁三郎聖師も応援してくれているような気分になりました。

会場を練り歩きました

満月交感♫満月交遊♫満月交心♫満月交命♫

みんなで歌い、踊り、大いに盛り上がりました。わたしは、会場中を練り歩き、みなさんと握手をしながら歌いました♪ 間奏では、「満月交感♫満月交遊♫満月交心♫満月交命♫」と鎌田先生との往復書簡集の書名を連呼し、さらには「令和の霊界物語♪ この世もあの世も面白く♪」と即興でラップを披露しました。

海の男が風を切る♪

倅一番船を漕げ!

これが鎌田のまつり~だ~よ~♪

フィナーレでジャンボクラッカーが炸裂!

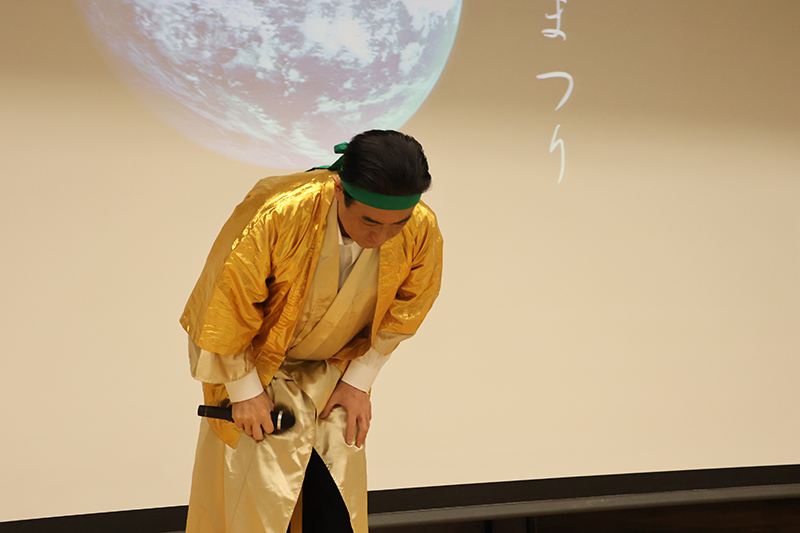

最後は、「これが日本のまつり~だ~よ~♪」の歌詞を「これが鎌田のまつり~だ~よ~♪」に替えました。興奮が最高潮に達しました。歌い終わって、「イエ〜イ!!」と叫ぶと、舞台の左右からジャンボクラッカーが鳴らされました。まさに「狂乱のカーニバル」そのもので、割れんばかりの盛大な拍手が起こりました。歌い終わったわたしは、「鎌田先生、そちらに行ったら、またカラオケ行きましょう! その日まで、オルボワール!」と言いました。透明人間になった鎌田先生は喜んで下さったでしょうか?

葬儀委員長として謝辞を述べました

歌唱後、わたしは葬儀委員長として、そのままステージ上で謝辞を述べました。わたしは、「葬儀委員長でございます。こんな格好で失礼します。本日は、誠にありがとうございました。いま、魂のすべてを込めて、鎌田東二先生に捧げる『まつり』を歌わせていただきました。この曲の最後の一節、『これが鎌田のまつりだ〜よ〜!」と叫んだ瞬間、わたしの胸に去来したのは、先生のあの笑顔と、あのまっすぐな眼差しでした。鎌田先生は、日本を代表する宗教哲学者であると同時に、“いのちの現場”に生きた人でした。祈り、歌い、叫び、そして、どこまでも明るく、誰よりも熱く、『世直し』を語っておられました。わたしたちでそれを引き継いでまいりましょう!」と言いました。それから、わたしは「みなさま、本日は『かまたまつり』へご参集いただき、感謝いたします。みなさまのお力添えをいただき『かまたまつり』はフィナーレを迎えようとしています。葬儀委員長として心より御礼申し上げます。誠にありがとうございました」と述べました。

最後に最敬礼しました

それから、わたしは「鎌田先生もきっとこの『まつり』の様子を見て、笑顔を浮かべていることを確信しております。そして今日ここにお集まりいただいた皆さまとともに、鎌田先生の偉大な功績と志を胸に刻み、未来へとつなげていきたいと思います」と延べました。そして、「最後にもう一度、心から叫ばせてください。これが――鎌田のまつりだ~よ~!」と叫んだ後、「ありがとうございました!」と最敬礼し、わたしは燃え尽きました。わたしはこの日、奉辞とカラオケの両方をやりましたが、これは1人で「礼楽」を実現したような気がしました。このブログ記事を読んだサンレーの市原泰人部長は、「ブログの画像は全て素晴らしいと感じていますが、特に最後の佐久間社長の最敬礼の画像が心に残っています。礼の象徴とも思える最敬礼で最後をしっかり締めていただいたことは、サンレーが礼の社であること、そしてかまたまつりは儀式であることを強烈に表していただいたことのように感じています」とのLINEメッセージを送ってくれました。

最後に謝辞を述べる長男・鎌田龍明氏

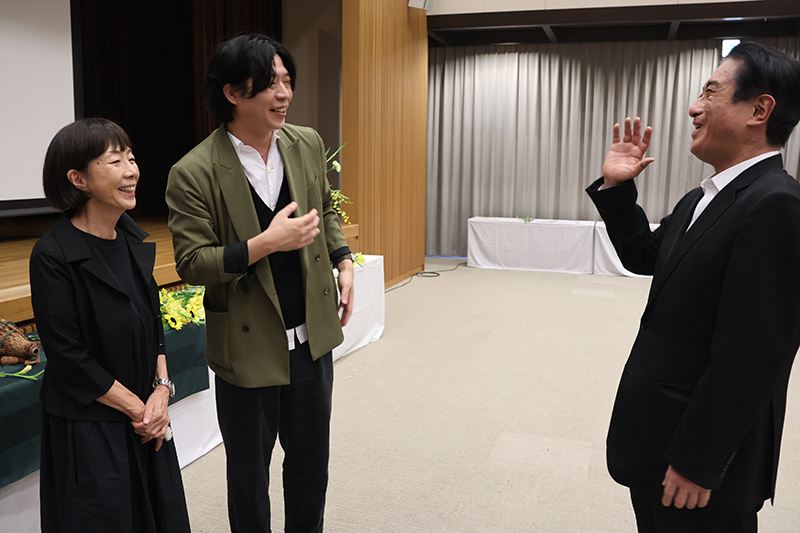

Tonyさんの奥様・ご長男と

Tonyさんの奥様・ご長男と

文化人類学者の上田紀行(元東工大副学長)先生と

ムーンサルトレターの前任者・鏡リュウジ氏と

ムーンサルトレターの管理人・大野邦久氏と

最後に、鎌田先生のご長男である鎌田龍明氏が謝辞を述べ、続いて鎌田先生の奥様も御挨拶をされました。法螺貝にまつわるユニークなエピソードも披露され、会場が爆笑に包まれました。「かまたまつり」は明るく、笑顔の中で幕を閉じました。その後、お二人とお話すると、わたしの「まつり」のパフォーマンスに今日イチで驚かれたそうで、とても喜んで下さいました。また、東京工業大学の元学長で文化人類学者の上田紀行先生にもお会いしました。先生は「ぼくのゼミの生徒たちが一条さんのブログを使ってレポートを書くんですよ」と笑っておられました。占星術研究家の鏡リュウジさんとも話しました。鏡さんはムーンサルトレターの前任者でしたよね。わたしが「鏡さん、240信達成しましたよ!」と言うと、「素晴らしい!」と褒めて下さいました。そのムーンサルトレターを続けられたのも管理人の大野邦久氏のおかげです。深く感謝申し上げます。

「かまたまつり」で展示された耀盌

「かまたまつり」では、Tonyさんが生前に愛用した数々の品が展示されていましたが、その中でもひときわ目を引いたのが2個の茶器でした。これは「耀盌(ようわん)」と呼ばれる器です。大本教の出口王仁三郎が念願して造った茶碗のことで、その独特の輝きと美しさで各界の芸術家や評論家に衝撃を与えました。評論家の加藤義一郎が「星の光」という意味を込めて名付け、その作品は展覧会などを通して国内外に広まり、平和を願う希望の光として多くの人々を勇気づけました。この2個の耀盌を鎌田先生の形見として、14日の朝、謹んで頂戴いたしました。

大本事件の前に作られた初期の耀盌

1個目は初期の耀盌で弾圧前に製作されたものです。初期の耀盌は、大本事件でほとんど破壊されたそうです。大本事件とは新宗教「大本」の宗教活動に対して、日本の内務省が行った統制です。大正10年(1921年)に起こった第一次大本事件と、昭和10年(1935年)に起こった第二次大本事件の2つがあります。特に第二次大本事件における当局の攻撃は激しく、教団のシンボルであった「月宮殿」が破壊されるなど、大本は壊滅的打撃を受けました。また、宗教団体に治安維持法が適用された初の例でした。典型的な宗教弾圧です。

昭和19年頃に作られた木箱入りの「瑞雲」

2個目は木箱入りで、昭和19年年末までに製作されたもので、「瑞雲」という銘が入っています。この時期、出口王仁三郎は積極的に耀盌づくりに励み、少しでも褒めてくれた者には惜しまずに与えたそうです。しかし、現在では残っているものは少なくなっているようです。これからの耀盌は、鎌田先生が「思文閣」という京都老舗の骨董芸術店で鑑定を受け、いずれも本物だと判明された品物だといいます。鎌田先生から頂いた形見ですので、「かまたまつり」ならぬ「かまたかたみ」です。

鎌田先生から受け継いだ「かまたかたみ」

耀盌は、出口王仁三郎が自身の生涯の念願として製作した茶碗で、多くは彼の信者や支援者の手に渡り、神体として信仰の対象ともされています。表面には王仁三郎が祈りを込めて穿ったとされる多数の穴や、フォークでつけた3本の刻線があり、これらの凹凸が光を多様に反射し、作品全体をさらに輝かせています。「耀盌」という名称ですが、美術評論家である加藤義一郎が、その「真底からの輝き」に感銘を受け、辞書と首っ引きで「耀」という漢字を選びました。「耀」は星の光を意味します。制作後、国内外で展示会が開催され、陶芸家である金重陶陽氏や棟方志功といった著名な芸術家たちもその美しさに感嘆しました。

耀盌は、単なる工芸品ではなく、王仁三郎の平和への願いや祈りが込められた、希望の光と捉えられています。王仁三郎は「芸術は宗教の母なり」と言いました。この美しく素晴らしい大宇宙を創造された神は〝大芸術家〟であり、また、天地間の森羅万象は、神によって生み出された芸術作品であるということを示しているといいます。人はその作品=大自然を目の当たりにした時、畏敬の念や感動を覚えますが、その「美」の根源をたどれば、神の存在に気づかされるというのです。

王仁三郎によれば、「美」は神に通じる入口ともなります。〝美しい〟と感じ、感動することは、子供からお年寄りまで、誰もが共通してもっている心の性です。「美」に対する感動に始まり、興味を持ち、徐々に高尚な芸術へと進んでいけば、次第にその心性も高まり、そこから神のみ心を感じ、理解できるようになります。なお、神に通じる入口としては、この「美」からの入口の他、「善と愛」の面からの宗教や、「真理」の面からの哲学・科学などもあるといいます。王仁三郎は生涯にわたって、「信仰 即 生活 即 芸術」ということを訴え続けました。

ちなみに、わたしは哲学・芸術・宗教は同根であると考え、「宗遊」という言葉を唱えました。拙著『心ゆたかな言葉』(オリーブの木)で詳しく紹介していますが、生前のTonyさんが特に気に入ってくれたキーワードの1つです。宗教の「宗」という文字は「もとのもと」という意味で、わたしたち人間が言語で表現できるレベルを超えた世界です。いわば、宇宙の真理のようなものです。その「もとのもと」を具体的な言語とし、慣習として継承して人々に伝えることが「教え」です。だとすれば、明確な言語体系として固まっていない「もとのもと」の表現もありうるはずで、それが「遊び」なのです。そして「遊び」そのものである芸術は最も原始的な「もとのもと」の表現であり、人間がハートフルになる大きな仕掛けとなります。

Tonyさんも宗教哲学者でありながら芸術に情熱を傾けた方でした。特に熱心に取り組んだのが、神道ソングの製作です。神道ソングは、日本神話の中のスサノヲ神の「八雲立つ 出雲八重垣 妻篭みに 八重垣作る その八重垣を」によって始まりました。スサノヲノミコトは神道ソングの創始者であり、親分です。神道ソングはまた、わが国伝統の「しきしま(敷島)の道」、すなわち歌の道であり、言霊の発露の道であるといいます。鎌田先生は「そのスサノヲからのミッションによってわたしは歌を歌う」と述べられましたが、じつは出口王仁三郎は「スサノヲの末裔」を自認していました。ということは、出口王仁三郎から鎌田東二へ、鎌田東二から一条真也へ・・・・・・わたしは、スサノヲの荒ぶる魂を受け継ぐことになるのでしょうか? いずれにしろ、魂の義兄弟の形見ですので、大事にさせていただきます。

魂の義兄弟は永遠です!

20年と8ヵ月にわたって続いてきたこの満月文通も、いよいよ最後になりました。これをもって、「シンとトニーのムーンサルトレター」を修めたいと思います。今夜の美しい満月を見上げれば、まん丸いお月様の中にTonyさんの笑顔が浮かんでいるようです。わたしも、いずれそちらへ参りますので、そのときはよろしくお願いいたします。それでは、魂の兄よ、また逢う日まで、オルヴォワール!

2025年9月27日「産経新聞」(全国版)

2025年10月7日 一条真也拝

-

シンとトニーのムーンサルトレター第247信(Shin)

記事がありません