シンとトニーのムーンサルトレター第231信(Shin&Tony)

鎌田東二ことTonyさんへ

Tonyさん、前回の第230信はTonyさんからの返信がなかなか届かず、かなり心配いたしました。でも、動画配信の様子などを見ると、お元気そうで良かったです。今回はわたしからの投稿を少し遅らせようかとも思いましたが、やはり満月の夜にレターをお送りすることにいたします。5月の満月は「フラワームーン」も呼ばれます。花が咲き乱れるこの季節を待ち遠しく思うアメリカの先住民によって名付けられました。この時期は、「復元力」「回復力」を意味する素晴らしい「レジリエンス(Resilience)」を与えてくれるといいます。

『予言と言霊』(平凡社)

まず、このたびは御高著『予言と言霊~出口王仁三郎と田中智学』(平凡社)を御献本下さいまして、ありがとうございました。大本の出口王仁三郎と、国柱会の田中智学。近代日本の新興宗教の二大巨頭の人生と、その思想的展開を辿りつつ、彼らの「世直し」とその予言的「ビジョン」を照射する待望の最新刊ですね。この本のことは執筆中から何度も構想をお聴きし、「早く読みたいなあ」と楽しみにしておりました。360ページ、ハードカバーの立派な書物ですね。今ちょっと色々とバタバタしておりますが、必ず拝読し、ブログや当レターに感想も書かせていただきます。

『ロマンティック・デス』(オリーブの木)

わたしの方も2冊の新刊を上梓し、Tonyさんにも送らせていただきました。いずれも、ペンネームの一条真也ではなく、本名の佐久間庸和として書きました。1冊目は、『ロマンティック・デス~死をおそれない』(オリーブの木)です。33年前に440ページのハードカバーで上梓し、Tonyさんに捧げさせていただいた『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』(国書刊行会)のアップデート版としてリボーンしました。昔から、わたしは「死を美化したい」、さらにいえば「死は美しくなければならない」と思っていました。なぜなら、わたしたちは死を未来として生きている存在だからです。未来は常に美しく、幸福でなければなりません。もし未来としての死が不幸な出来事だとしたら、死ぬための存在であるわたしたちの人生そのものも、不幸だということになってしまいます。わたしは不幸な人生など送りたくありません。幸福な人生を送りたいと思います。

『ロマンティック・デス』(国書刊行会)

わたしたちは、この世に生を受けた瞬間から「死」に向かって一瞬も休まずに突き進んでいます。だからこそ、残された時間を幸福に生き、幸福に死にたい。これはわたしだけではなく誰もが願うことでしょう。言うまでもなく、わたしたち全員が「死」のキャリアです。ならば、あらゆる人々が「死のロマン主義」を必要としているのではないでしょうか。死は決して不幸な出来事ではありません。なぜなら、誰もが必ず到達する「生の終着駅」だからです。死が不可避なら、死を避ける、あるいは死を考えないのではなく、素晴らしい終着駅にするべきではないでしょうか。

『人生の修め方』(日本経済新聞社)

わたしは「終活(終末活動)」を「修活(修生活動)」と言い換えています。人生を修めるという意味です。でも、相変わらず「死」はタブー視されています。人々は、死を恐れています。今こそ、人生の終着駅である「死」を考え、死までの「生」を充実させるべきではないでしょうか。わたしは「死」を考えることは人生をゆたかにする、心をゆたかにする行為であると信じています。死の不安や恐怖を乗り越えるために、前向きな死生観を現代人はもつべきではないでしょうか。

わたしは『ロマンティック・デス』に3つのテーマを与えました。まず第1は「死」です。人間にとって永遠の謎であり、不可知の死をイメージするための手助けになればという思いからです。第2は「月」としました。死後の世界観を示す試みです。そして、第3は「葬」です。現代社会における「葬」の役割を、変わらないものと、変えていくべきものとの両面でとらえなおす作業となりました。誰もが幸福な死生観をもつことができる「ロマンティック・デス」を目指して、わたしは恐れずに、今再びこのコンセプトを提案いたします。

『リメンバー・フェス』(オリーブの木)

もう1冊は、『リメンバー・フェス~死者を忘れない』(オリーブの木)です。「リメンバー・フェス」とは、供養のアップデートです。「盆と正月」という言葉が今でも残っているくらい、「お盆」は過去の日本人にとって楽しい行事でした。一年に一度だけ、亡くなった先祖たちの霊が子孫の家に戻ると考えたからです。日本人は古来、先祖の霊に守られて初めて幸福な生活を送ることができると考えていました。その先祖に対する感謝の気持ちを「供養」という形で表したものが「お盆」です。一年に一度帰ってくる先祖を迎えるために迎え火を焚き、各家庭の仏壇でおもてなしをしてから、送り火によってあの世に帰っていただくという風習は、現在でも盛んです。

『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)

同じことは春秋の彼岸についても言えますが、この場合、先祖の霊が戻ってくるというよりも、先祖の霊が眠っていると信じられている墓地に出かけて行き、供花・供物・読経・焼香などによって供養します。それでは、なぜこのような形で先祖を供養するのかというと、もともと2つの相反する感情からはじまったと思われます。1つは死者の霊魂に対する畏怖の念であり、もう1つは死者に対する追慕の情。やがて2つの感情が1つにまとまっていきます。死者の霊魂は死後一定の期間を経過すると、この世におけるケガレが浄化され、「カミ」や「ホトケ」となって子孫を守ってくれる祖霊という存在になります。かくて日本人の歴史の中で、神道の「先祖祭り」は仏教の「お盆」へと継承されました

サンレー「お盆フェア」のようす

わが社サンレーは冠婚葬祭互助会です。毎年、お盆の時期には盛大に「お盆フェア」を開催して、故人を供養することの大切さを訴えています。しかしながら、小さなお葬式、家族葬、直送、0葬といったように葬儀や供養に重きを置かず、ひたすら薄葬化の流れが加速している日本にあって、お盆という年中行事が今後もずっと続いていくかどうかは不安を感じることもあります。特に、Z世代をはじめとした若い人たちは、お盆をどのように理解しているかもわかりません。お盆をはじめとした年中行事は日本人の「こころの備忘録」であり、そこにはきわめて大切な意味があります。

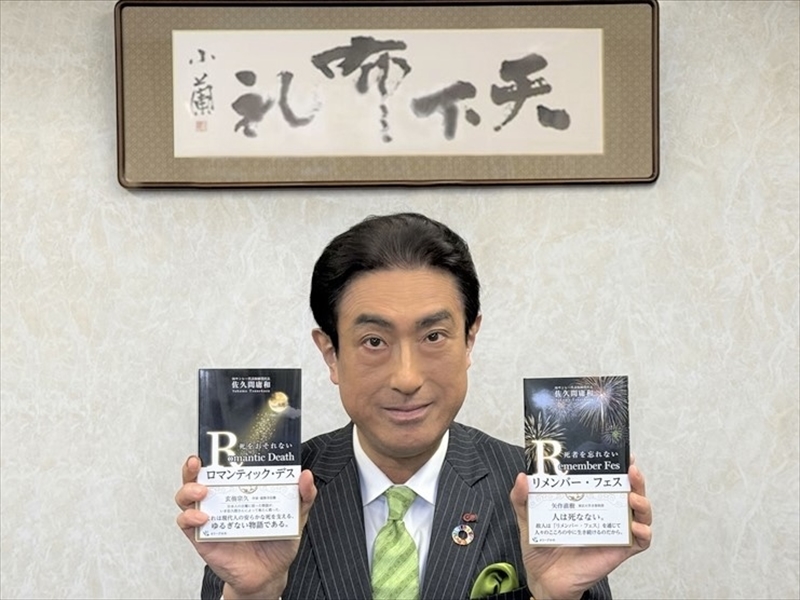

R&Rブックスを持って

2022年に同時刊行した『ウェルビーイング?』と『コンパッション!』のWCツインブックスの好評を受け、24年はアップデートした『ロマンティック・デス』と『リメンバー・フェス』で、R&Rツインブックスの矢を放ちました。いずれも、死を陰でなく陽ととらえ、死者とともに生きることの豊かさを語りかける内容です。併せて、全国で最も高齢化が進む北九州市で、スピーディーな世界観に生きるZ世代にも届く有縁社会を実現させたいです。コロナ禍の影響を受けた今こそ先祖への弔いを見つめ直す時と考え、本来、生者と死者が共にひとときを過ごすために生まれた盆祭りの本質を復活させるプランもあります。

お盆が古臭い、形式的なものでなぜあるのかわからない。お盆って夏休みじゃないの。お盆なんかなくなってもいいのでは――でも、わたしは先祖を供養してきた日本人の心は失ってはいけないと思っています。お盆という形が、あるいは名前が現代社会になじまないなら、新しい箱(形)を作ればいいのではないかと思いました。それが「リメンバー・フェス」です。ディズニー・ピクサーのアニメ映画の名作「リメンバー・ミー」からインスパイアされた「リメンバー・フェス」は「お盆」のイメージをアップデートし、供養の世界を大きく変えるでしょう。ロマンティック・デス&リメンバー・フェスで、死生観のレボリューションを起こしたいです!

特別対談のポスター

さて、5月13日、13日、サンレーグループの全国葬祭責任者会議が開催されました。今回は、特別対談として作家の町田そのこ氏とわたしのトークショーが行われました。場所は、小倉紫雲閣の大ホールです。最初に控室でお会いしたとき、わたしたちは久しぶりの再会を喜び合いました。対談のタイトルは「夜明けの迎え方」で、サブタイトルが「『葬儀』と『グリーフケア』を通してみつめる『生』と『死』」です。町田そのこ氏は、現代日本を代表する人気作家です。映画化もされた『52ヘルツのクジラたち』で本屋大賞を受賞。その他、『ぎょらん』や『夜明けのはざま』で紹介した葬儀小説の大傑作をはじめ多くのベストセラーがあります。

町田そのこ氏との対談のようす

コーディネーターは、出版プロデューサーの内海準二氏。Tonyさんとわたしの対談本『古事記と冠婚葬祭』(現代書林)や『満月交心 ムーンサルトレター』(現代書林)を手掛けて下さった方ですね。まず、内海氏から「町田先生の最新作『夜明けのはざま』の舞台は葬儀社。作家の目から見た葬儀社の仕事や役割、生と死、さらにはサンレーが今、全社で取り組んでいるグリーフケアなどについて、お話をお聞きしたいと思います」との言葉がありました。町田氏から「葬儀についての印象やさまざまな希望」、あるいは「葬儀の大切さについて」のお話があり、わたしも持論を述べました。

葬儀について語る町田氏

次に、「高齢社会の結果、かならず訪れるのが多死社会です。葬儀という儀礼に携わる仕事は、まさにエッセンシャルワーカーではないでしょうか。いかがでしょうか」との質問があり、町田氏から葬儀会社スタッフへの率直なご意見がありました。わたしは、「エッセンシャルワークは、医療・介護などをはじめ、社会に必要な仕事のことですが、冠婚葬祭業も含まれると考えています。しかも、冠婚葬祭業は他者に与える精神的満足も、自らが得る精神的満足も大きいものであり、いわば『心のエッセンシャルワーク』、すなわち『ハートフル・エッセンシャルワーク』と呼ばれます。そして、それは『ケアワーク』そのものでもあります」と述べました。

トークショーのようす

次に「死生観」について。死に向き合うことについて、死についての考え方について語り合いました。『夜明けのはざま』の中で「死」に対する感情を”『嫌悪』じゃない。『恐怖』だった。”という一文があります。「なぜ人は『死』を恐れるのか?」についての町田氏の意見をお聴きしました。先月発売された『ロマンティック・デス』(オリーブの木)の中にも書きましたが、わたしは「死」を「不幸」と呼ぶことには断固反対です。なぜなら、われわれは死を未来として生きている存在だからです。未来は常に美しく、幸福でなければなりません。もし未来としての死が不幸な出来事だとしたら、死ぬための存在であるわれわれの人生そのものも、不幸だということになってしまいます。わたしはマゾヒストではありませんから、不幸な人生など送りたくありません。幸福な人生を送りたいです。

トークショーのようす

続いて、「グリーフケア」について。町田氏の名作『ぎょらん』は素晴らしいグリーフケアの物語ですが、世の中には死別の悲嘆だけでなく、さまざまなグリーフがあります。本屋大賞受賞作の『52ヘルツのクジラたち』はまさにさまざまなグリーフの物語であり、悲嘆・孤独・不安とともに生きている多くの人々が「52ヘルツのクジラ」として表現されています。町田氏から作品の中で描かれるグリーフケアについてのお話があった後、わたしがグリーフケアへのサンレーの取り組みについて説明し、多死社会の中でのグリーフケアへの想いを語りました。

「サンデー新聞」2024年5月12日号より

その他、『夜明けのはざま』では「子ども食堂」で働くスタッフの「死」が描かれていました。これに関連して、わたしが、子ども食堂へのサンレーの取り組みについて話しました。また、『ぎょらん』は、死とどう向き合うか、大事な人の喪失をどう乗り越えるかがテーマでした。それに対して『夜明けのはざま』は、「生きる」ことをテーマとされています。町田氏がこの作品を描かれたきっかけや創作の秘話などを話して下さいました。さらに、町田氏が影響をうけた小説や映画、今一番描きたい題材などについても語っていただきました。

映画といえば、「52ヘルツのクジラたち」が今年の3月1日に公開され、小倉にあるチャチャタウン小倉の大観覧車が重要な舞台としてロケでも使われ、わたしもこの観覧車があるシネプレックス小倉で鑑賞しました。そのことについて聞かれたので、お話しました。さらに、わたしは、『ぎょらん』が映画化されたとき、お葬式のシーンでは、ぜひ小倉紫雲閣を、また『夜明けのはざま』が映画化されるときは、古民家をリノベーションした「芥子実庵」の撮影にわが社の「こくら三礼庵」を使っていただきたいという夢を語りました。そして、拙著『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)を原案とする映画「君の忘れ方」が来年1月に公開されることについて、「西野七瀬さんが出演するのですが、彼女は『52ヘルツのクジラたち』にも出ていましたね。これもご縁なので、ぜひ、町田先生には『君の忘れ方』を御覧いただきたいです」と述べました。

町田氏に花束を贈呈

その後、質疑応答の時間があって、最後にわたしから町田氏に花束贈呈をしました。わたしが「『ぎょらん』や『夜明けのはざま』を書いていただき、多くの方々が葬儀の大切さを知りました。映画『おくりびと』の原案となった『納棺夫日記』を書かれた青木新門氏もお亡くなりになられましたが、町田そのこさんという希望の光を得ました。また、『ぎょらん』と『夜明けのはざま』は、わが社の社員に深い感動と勇気と仕事への誇りを与えていただきました。本当にありがたかったです。心からの感謝を込めて」と言って花束をお渡しすると、町田氏はとても嬉しそうでした。こうして盛大な拍手の中、トークショーは無事に終了しました。その2日後の15日には、衆議院第一議員会館でドキュメンタリー映画「グリーフケアの時代に」が上映され、多くの国会議員の方々とともに岸田文雄総理も鑑賞されました。大きな時代の動きを感じます。では、Tonyさん、また次の満月まで!

2024年5月23日 一条真也拝

一条真也ことShinさんへ

拙著『予言と言霊 出口王仁三郎と田中智学ーー大正十年の言語革命と世直し運動』(平凡社、2024年4月24日刊)へのお祝いの言葉、まことにありがとうございます。恐れ入ります。

けれども、前回の第230信につづいて、今回の第231信も、返信が遅れに遅れてごめんなさい。何もかも「副反応」のせいにするのは間違っていますが、どうにもこうにも、忙しかったり、PCに入力する感覚になれなかったり、複雑系の状況倫理で、いろんなことが遅れていてたいへん申し訳なくおもいます。体調の方は、悪くはありませんが、確実に老化は進んでいます。加齢および年月とともに。残念ながら、この年になると、5月満月が「フラワームーン」も呼ばれるような、「復元力」や「回復力」や「レジリエンス(Resilience)」は見込めず、年とともに、衰弱していますね。「諸行無常」でござりする。

とにもかくにも、5月のスケジュールは殺人的でした。対馬・壱岐・五島列島の旅、高野山のイベント、平田篤胤学校の講義、いくつかの講演と対談、熱海行き、などなど、かなりな移動でした。現役で働いていた時よりもハードな移動ができるようになったのは、とても自由で、解放されて、ありがたいのですが、その自由を使役し過ぎで、困っています。「自業自得」、なのですけれど、ね。

ともあれ、この間、特に継続的に考えてつづけていることは、空海と日本仏教の展開と平田篤胤の仕事です。

まず、空海。改めて、空海のしでかしたことは、凄すぎると、感嘆します。五島列島の福江島の玉之浦の岬の突端にある石碑「辞本崖」は、ほんと、心に沁みました。身に刻まれました。延暦23年(西暦804年)入唐する際の日本列島を離れていく最後の地点が、ここ、玉之浦の白石地区でした。なんか、地の涯、世界の果てに来たようで、せつないおもいがこみあげましたね。空海はン、ほんまに、いのちがけやったんやなあ~。すごいなあ~。ありがたいなあ~。というおもいが、自然に沸き起こってきました。この地に立って。

そして、その心で、高野山に向かい、畏友長谷川敏彦さんと対談しました。対談と言っても、実態は、各自個別講演でしたね。お粗末! 申し訳ない!

福江島の玉之浦にある大寶寺(だいほうじ)は、空海が布教をした寺とされ、「西の高野山」と呼ばれました。そもそも大寶寺は、701年(大宝元年)に三論宗の道融和尚が創建したと伝えられる五島最古の寺で、第41代持統天皇の勅願寺なのだそうです。 その後、806年(大同元年)に、遣唐使に随行していた空海が唐から帰国の際にも、この大寶寺のある白石地区に漂着し、真言密教について日本で初めて講釈を行なったお寺とされています。そして、三論宗を真言宗に改宗させたといわれ、そのこともあって、真言宗総本山の高野山に対して、この大寶寺が「西の高野山」と呼ばれるようになったというわけです。

また、「五島八十八ヶ所巡拝」の最終の八十八番札所でもあり、境内には「弘法大師霊場 祈願お砂奉安 四国八十八ヶ所巡拝御砂踏處」と書かれた大師堂があり、2022年に、「日本遺産」の構成文化財として追加認定されています。

わたしは、空海(774-835)が帰国した年である大同元年(西暦806年)に「辞本涯」の石碑のある大寶寺(長崎県五島市玉之浦町大宝633番地)で「御請来目録」を書き始めたと推測しています。 帰路で、この地に漂着して大寶寺で初説法したのは確かでしょう。ですが、「御請来目録」を大寶寺で書き上げたかどうかは定かではありません。 同年10月に、大寶寺のある玉之浦に漂着し、10月22日に書き上げていることは「語請来目録」の末尾に明確に書いてあるので、帰国後すぐに書き上げて朝廷に献上したことは間違いありません。

しかし、書き上げたはお寺は、大寶寺であるか、そこから移動した先の九州の大宰府のどこかのお寺であるかどうかはよくわかりません。もしかすると、大寶寺ではなく、ここから大宰府に移動して、大宰府のどこかのお寺で書き上げたのかもしれません。 その後、大同2年には、大宰府の「観世音寺」に止住し、2年間、そこで足止めを食らい、大同4年(809年)に帰京することが許され、平安京の和気氏のお寺である高雄山寺に入りました。 という次第で、大寶寺と大宰府のどこかのお寺で書き始め、書き上げて朝廷に献上したと推測しているのです。

「新請来の経等の目録を上る表」(京都大学蔵)

入唐学法の沙門空海言す。空海去んじ延暦十二年をもつて、命を留学の末に街んで、津を万里の外に問ふ。その年の臓月長安に到ることを得たり。十四年二月十日、勅に准じて西明寺に配住す。ここにすなはち諸寺に周遊して師依を訪ひ択ぶに、幸に青龍寺の灌頂阿閣梨、法の号恵果和尚に遇ふてもつて師主となす。その大徳はすなはち大興善寺大広智不空三蔵の付法の弟子なり。経律を式釣し、密蔵に該通す。法の綱紀、国の師とするところなり。大師仏法の流布を尚び、生民の抜くべきを歎ず。我に授くるに発菩提心戒をもつてし、我に許すに灌頂道場に入ることをもつてす。 民の抜くべきを歎ず。我に授くるに発菩提心戒をもつてし、我に許すに灌頂道場に入ることをもつてす。 受明灌頂に沐すること再三なり。阿閣梨位を受くること一度なり。肘行膝歩して未だ学ばざるを学び、稽首接足して聞かざるを聞く。幸に国家の大造、大師の慈悲に頼つて、両部の大法を学び、諸尊の喩伽を習ふ。この法はすなはち諸仏の肝心、成仏の径路なり。国に於ては城郭たり。人に於ては膏映たり。この故に薄命は名をも聞かず、重垢は入ること能はず。印度にはすなはち輸婆(ゆば)三蔵負展(ふい)を脱冊し、振旦にはすなはち玄宗皇帝景仰して味を忘る。爾しより己還、 一人三公武を接へて耽翫し、四衆万民首を稽して鼓筐す。密蔵の宗これより帝と称せられ、半珠の顕教は旗を靡かして面縛す。 それおもんみれば鳳凰干飛するときは必ず尭・舜を窺る。仏法の行蔵は時を逐ふて巻舒す。今すなはち一百余部の金剛乗教、両部の大曼茶羅海会、請来して見到せり。波濤漢に波ぎ、風雨舶を漂はすといふといへども、彼の鯨海を越えて平かに聖境に達す。これすなはち聖力のよくするところなり。伏して惟れば、皇帝陛下、至徳天の如く、仏日高く転ず。人の父、仏の化なり。蒼生を悲しみて足を濡はし、仏嘱に鍾つて衣を垂る。陛下新たに旋磯を御するをもつて、新訳の経遠くより新たに戻れり。陛下海内を慈育するをもつて、海会の像、海を過ぎて来れり。恰も符契に似たり。聖にあらずんば誰か測らん。空海、闊期の罪死して余ありといへども、病に喜ぶ、難得の法生きて請来せることを。 一燿一喜の至りに任(た)ヘず。謹んで判官正六位上行大宰の大監高階真人遠成に附して奉表もつて聞しめす。ならびに請来新訳の経等の日録一巻を且もつて奉進す。軽しく威厳を顆して、伏して戦越を増す。沙門空海誠恐誠性謹言。 大同元年十月廿二日

さて、この空海の思想の本質は何か? もちろんそれは、「即身成仏」、ですが、では、それはいかにして可能か? それには、「三密加持」しなければなりません。主著の一つ、『即身成仏義』の頌にこうあります。

「六大無礙にして常に瑜伽なり 体

四種曼荼は各々離れず 相

三密加持すれば速疾に顕わる 用

重重帝網なるを即身と名づく 無礙

法然に薩般若を具足して

心数心王刹塵に過ぎたり

各々五智無際智を具す

円鏡力の故に実覚智なり 成仏」

「即身成仏」のプロトコルともアルゴリズムとも言える手順や計算式は、

- 六大(地水火風空識)無礙~密教存在論

- 四種曼荼羅~密教認識論

- 三密加持~密教実践(修法)論

です。

要するに、宇宙根源の法身大日如来と一体化する身心変容技法を「即身成仏」として、説いていくわけですが、その具体的な実践段階は「三密加持」となります。

この頌の第一行目の「六大無礙にして常に瑜伽」とある「六大」は、地水火風空識を表しますが、その内の地水火風の四大は、顕教的には物質的な基台であり、物質元素のようなものですが、密教的には「如来の三摩耶身」とされます。

それゆえに、こう説かれます。

是の如くの六大法界体性所成の身は、無障無礙にして、互相に渉入相応し、常住不変にして同じく実際に住せり。

故に頌に、「六大無礙にして常に瑜伽なり」と曰う。無礙とは、渉入自在の義なり。常とは、不動不壊等の義なり。瑜伽とは、翻じて相応と云う。相応渉入は、即ち是れ「即」の義なり。(宮坂宥勝監修『空海コレクション2』67頁、ちくま学芸文庫、筑摩書房、2004年)

つまり、相互に相応し合っているということ。このことが、第三行目の「三密加持すれば速疾に顕わる」という「三密加持」に具現するわけです。同じ『即身成仏義』には、次のように解説されます。

三密とは、一には身密、二には語密、三には心密なり。法仏の三密は、甚深微細にして等覚・十地も見聞すること能わず。故に密と号う。一一の尊、等しく刹塵の三密を具して互相に加入し、彼此摂持せり。衆生の三密もまた是の如し。故に三密加持と名づく。

もし真言行人有って、この義を観察して、手に印契を作し、口に真言を誦し、心、三摩地に住すれば、三密相応して加持するが故に、早く大悉地を得。(同上80頁)

要するに、衆生ないし修行者の身口(語)意の「三業」を大日如来の身口意の「三密」に合一し、「互相に加入」し「摂持」すればよい、ということです。

また、同書には、次の説明もあります。

加持とは、如来の大悲と衆生の信心とを表わす。仏日の影、衆生の心水に現ずるを加と曰い、行者の心水、よく仏日を感ずるを持と名づく。行者、もし能くこの理趣を観念すれば、三密相応するが故に、現身に速疾に本有の三身を顕現し証得す。故に速疾顕と名づく。常の即時即日の如く、即身の義もまた是の如し。(同上101頁)

要するに、ここでも「相応」のありようが説かれていますので、キーワードは「相応」です。言い換えると、相互に応じ合うということ。まあ、これも、同語反復、トートロジー、ですが。

その応じ合いも、まず大日如来の方から「仏日」の放射が加護・加被として先行し、それに応じて衆生の「心水」に反映反射されるという順序になります。このような「三密加持」が説かれるのですが、これはコロナ下で政府が緊急事態宣言を出して「3密回避」を国民に強制したこととどれほどかけ離れているでしょうか? わたしたちに真に必要なのは、「3密回避」ではなく、「三密加持」だよ、と空海なら声を上げるでしょうね。

第二の日本仏教の展開ですが、これを考える際に、継体天皇と欽明天皇の時代と事蹟を検討しなければなりません。最近、黒岩重吾の小説を何冊も読みましたが、それも、このあたりに関係します。特に、継体天皇から藤原不比等までの間の権力闘争を描いた小説を集中的に読みました。まず、継体天皇と大和の新興勢力で百済王の孫である蘇我の稲目との対立・対決・利用の仕合を描いた『北風に起つ: 継体戦争と蘇我稲目 』、そして、蘇我入鹿の魅力と野心と残念と怨霊が籠った小説『落日の王子 蘇我入鹿』、海人皇子=天武天皇と壬申の乱と持統天皇を主人公とした『天の川の太陽』、また、中臣の鎌子(藤原鎌足)の子の藤原不比等を描いた『天風の彩王 藤原不比等』、それぞれにみな、たいへん、おもろかった、です。大和三山の近くで旧制中学高時代を過ごしたという黒岩重吾の執念というか、探求心のエネルギーに感心しました。これらが、なかなか、おもろく、よく書けているのですよ。そして、その時代こそ、仏教が日本に受容され、定着していく初期段階で、その次の段階が「護国仏教」としての奈良の東大寺の大仏の建立となるのです。

それを、第一期の象徴的人物として聖徳太子、第二期の象徴的人物として良弁と行基、第三期の象徴的人物として最長と空海として見ていくことも可能です。このあたりについては、おいおい、まとめてみたいとおもいます。

第三の平田篤胤ですが、これは「平田篤胤学校学頭」として、代々木の平田神社で月に1回集中講義をしていますが、おそらく、これまでの平田篤胤像とは異なる像を提示することになるでしょう。その宇宙論、神話論、日本論、医療論、幽冥界論、死生観研究などなど。

それはそれとして、わたしは最近、1970年5月に大阪の心斎橋で上演したわがデビュー作「ロックンロール神話考」の改訂版「ロックンロール神話考Ⅱ 末法篇」(1970年5月初演)を書き上げました。54年前に書いた原作を思い出しながら覚直しました。以下、ご一読ください。

◆ロックンロール神話考Ⅱ末法篇 完成稿 2024年5月30日 (pdf 1MB)

これを、拙著『超訳 古事記』を何度も上演してくれた演出家のレオニード・アニシモフさんに演出してもらい、劇団東京ノーヴィのみなさんで「歌謡詩劇」として2時間ほどの舞台にして上演してもらいたいと考えています。これも、わが『古事記』探求の一過程です。

6月4日から9日まで、能登半島に行ってきます。穴水町の真言宗のお寺である千手院などで、少しでも片付けの手伝いなどできればとおもっています。

また、7月14日から24日まで、京都芸術大学人間観1階のギャラリー・オーヴで、樂園学会関連の催しである「樂園展」を行ないますが、そこにわが所蔵の出口王仁三郎の制作した耀盌(ようわん)の「瑞雲」など数点を出品します。時間がありましたら、会期中にぜひ覗いてみてください。

それでは、次の満月の夜まで、くれぐれも御身お大事にお過ごしください。

5月31日 鎌田東二拝