シンとトニーのムーンサルトレター第232信(Shin&Tony)

鎌田東二ことTonyさんへ

Tonyさん、こんばんは。昨日まで東京にいましたが、今夜は小倉の自宅から満月を眺めております。6月の満月は「ストロベリームーン」と呼ばれています。なんとも美味しそうなかわいらしい名前ですね。イチゴのような赤い色だからというわけではありません。アメリカの農事暦では、月ごとの満月にそれぞれ名前がつけられています。これらの名称は、アメリカ先住民が、満月に独自の名前をつけることで、季節の移り変わりを捉えていた伝統に由来するものです。また、それぞれの満月名は、その月の満月を含む1か月の呼称にも用いられていたとされます。6月は野いちごの収穫時期でもあり、そのことから「ストロベリームーン」と名付けられたと言われています。

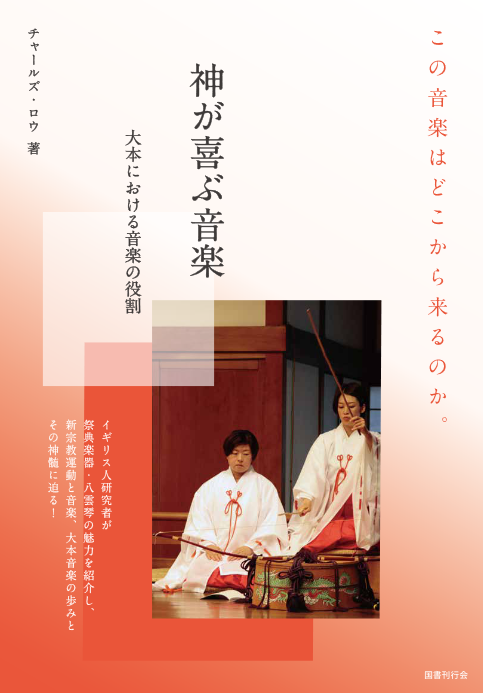

玄侑宗久先生と

5月29日の13時から、わたしは芥川賞作家で福聚寺住職である玄侑宗久先生と対談させていただきました。玄侑先生と初めてお会いしたのは2006年12月24日のクリスマス・イヴ。場所は、神田の学び舎・東京自由大学でした。「逆立ちと仏教」の演題で玄侑先生がお話をされ、Tonyさんとのトークショーもありました。その後、わたしたちはクリスマス・パーティーを楽しみましたね。その後、玄侑先生とは京都大学こころの未来研究センターの「東日本大震災」シンポジウムなどでも御一緒しました。

初対面は18年前!

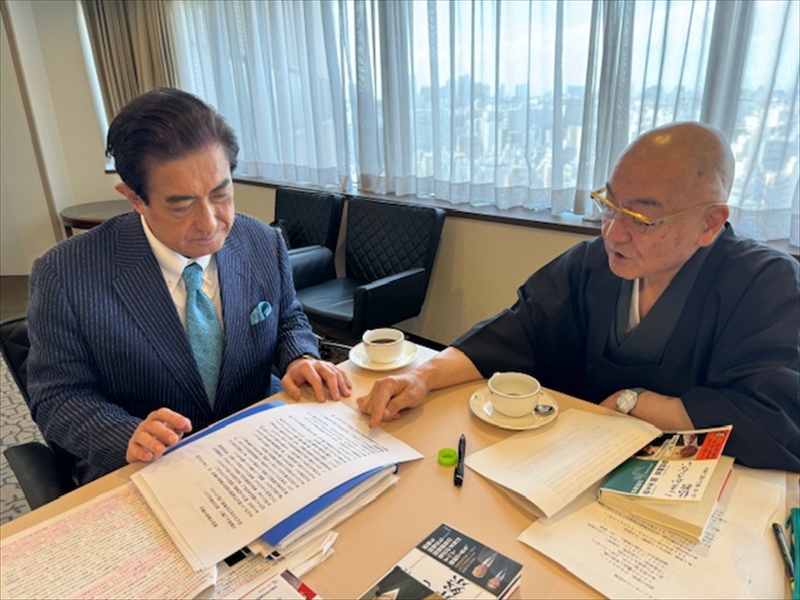

玄侑先生との対談会場は、水天宮のロイヤルパークホテルのミーティングルームでした。このホテルはわたしの最近の東京での定宿であり、ホテルスタッフのみなさんも気心が知れているので、選びました。対談のコーディネーターは、内海準二さん。対談本のタイトルは『有縁と冠婚葬祭』を予定しています。加地伸之先生との対談本『論語と冠婚葬祭』、Tonyさんとの対談本『古事記と冠婚葬祭』に次ぐ第三弾ですが、テーマは「仏教と日本人」です。ついに、神道・儒教・仏教の「日本人の心の三本柱」が揃います!

対談のようす

玄侑先生は1956年(昭和31年)、福島県三春町生まれ。安積高校卒業後、慶應義塾大学文学部中国文学科卒業。さまざまな職業を経験した後、京都の天龍寺専門道場に入門。現在は臨済宗妙心寺派、福聚寺住職。2001年、「中陰の花」で第125回芥川賞を受賞。その後の小説作品に、『アブラクサスの祭』、『化蝶散華』、『アミターバ 無量光明』、『リーラ 神の庭の遊戯』、『テルちゃん』(以上、新潮社)、『御開帳綺譚』、『龍の棲む家』(文藝春秋)、『祝福』(筑摩書房)などがあり、他に仏教や禅にまつわるエッセイや対談本も多いです。2007年、柳澤桂子氏との往復書簡「般若心経 いのちの対話」で第68回文藝春秋読者賞を受賞。

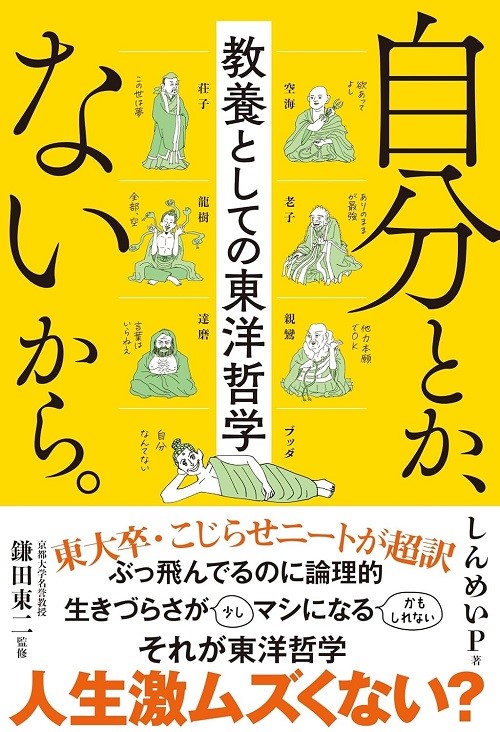

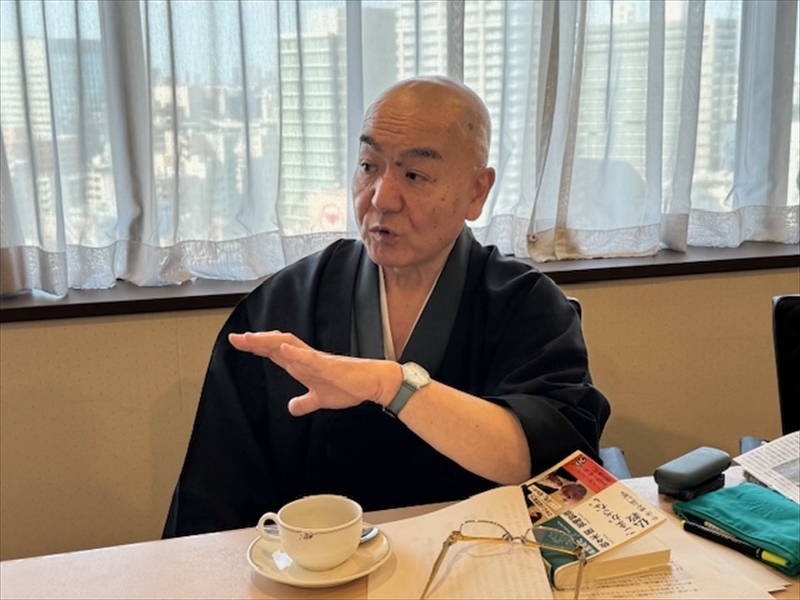

語る玄侑宗久先生

玄侑先生は、2008年に福聚寺第35世住職となられました。また妙心寺派現代宗学委員。福島県警通訳。福島県立医大病院、経営審議会委員。2009年4月より京都・花園大学文学部仏教学科客員教授。2011年4月から、新潟薬科大学客員教授(応用生命科学部)。2009年、妙心寺派宗門文化章を受賞。2011年、東日本大震災被災青少年支援のための「たまきはる福島基金」理事長。2012年、第46回仏教伝道文化賞、沼田奨励賞を受賞。同年10月より、鈴木大拙館アンバサダー。2014年、「光の山」にて平成25年度(第64回)芸術選奨文部科学大臣賞を受賞されています。

わたしも大いに語りました

対談は、以下のようなテーマを中心に行われました。

【仏教について】

・神と仏の違い

・念仏と祈りの違い

・仏教における経典

・神道・儒教・仏教の共生関係

【寺院】

・寺院消滅

・墓じまい、墓づくり

・社会における寺院の役割は

・寺院の後継者問題

【葬儀】

・儀式力(カタチにはチカラがある)

・宗教家における葬儀の役割

・変容する葬儀の話

・セレモニーホールの役割

・無人葬儀(僧侶なしの葬儀)の可能性

・葬式無用論について

【その他】

・仏教とグリーフケア(悲しみの力)

・瞑想・座禅とマインドフルネス

・先祖供養のこれから(リメンバー・フェス)

自死について語る玄侑先生

玄侑先生とは現代日本人の「こころ」に関するさまざまな問題について語り合いましたが、特に自死の話が印象的でした。福島県内の「霊山こどもの村」という施設にボタン1つでガラスケースの中に竜巻が起こる装置があるぞうです。竜巻というのは、4つの風を別な角度から合流させて起こします。2つでも3つでも難しいですが、4種類の風が絶妙なバランスで合流すると発生するといいます。玄侑先生は、自死というのはこの竜巻のようなものだと思ったそうです。そしてたまたま合流した4つの風すべてを知ることができない以上、自殺を簡単な「物語」で解釈するのはやめておこうと思い至ったといいます。

対談のようす

自死によって体を殺そうとした「私」は普段の私ではありません。鬱とか心身症のことも多いですし、竜巻がさまざまな要因で起こっているのかもしれません。自死が起こるのは現実の変化に対応するための「物語」の再構成ができなかった可能性があります。いま、15歳から39歳までの死因の第1位は自殺です(10歳から14歳の1位は小児がん。2位が自殺)。むろん戦争も感染症も大きすぎるほど大きな問題ですが、こんな切ない体験をしている家族が今の日本には無数にあり、また今日も大勢の若者が、竜巻に吹き飛ばされようとしているのです。

玄侑先生は「むすんでひらいて」という歌にも言及されました。1947年に『一ねんせいのおんがく』に掲載された文部省唱歌です。音楽を小学校の科目として教えたのはこれが初めてだったのですが、著者はこの歌に、戦後の心の復興を願う気持ちをとても強く感じるといいます。この曲はルソーの作曲と言われていましたが、作詞者がわからず、「作者・不明、作曲・外国民謡」でした。この「むすんでひらいて」という歌には日本復興のための深謀遠慮を感じるという著者。結んで開く、と始まりますが、これは本来、神と仏です。神はカミムスビの神やタカミムスビの神のように「むすぶ」もの。そして、仏とは「ほどく」もの。ひらいて、ほどく。

対談のようす

さまざまな人生上の問題も解決できるものではなく、何度も結んだり開いたりしながら向き合っていくものだといいます。そうしているうちに、いつしか状況は変わってきます。竜巻を避けられるかもしれません。「むすんでひらいて」という歌について、玄侑先生は「さまざまな人生上の問題って、じつは解決できるものじゃなくて、何度も結んだり開いたりしながら向き合っていくものだと思えてきます。そうしているうちに、いつしか状況は変わってきます。今の若い人たちは、何にでも『1つの正解』があると思っているように見えて仕方ないんですが、人生は後戻りできない以上、結んだり開いたりしながら、悩みながら、自分の歩む道を『正解の1つ』にしていくしかないんじゃないでしょうか」と語られました。わたしは強く共感しました。

香港の刑務所跡にある資料館「大館」で

さて、6月での特筆すべきことは、久しぶりに海外に行ったことです。元会長で、現在は顧問を務めている全国冠婚葬祭互助会連盟(全互連)の海外視察研修で、6月13日から香港とマカオを訪れました。わたしは、コロナ禍の間ずっと海外には行っておりません。今回は、2019年の10月にマレーシアのクアラルンプールに行って以来の5年ぶりの海外となります。約3時間35分のフライトの後、18時35分に香港に到着しました。香港に来たのは、じつに30年以上ぶりです。翌14日、香港を代表するラグジュアリーホテルをたっぷり視察した後、大雨の中を歩いて昼食会場へ。昼食の前に刑務所跡の「大館」という資料館を見学しました。現在の中国政府に対する香港側の批判的視点なども感じられて興味深かったです。

マカオの聖パウロ天主堂跡の前で

14日の午後から、香港から水路でマカオに入りました。1999年までポルトガルの海外領土であったマカオは、中国大陸のヨーロッパ諸国の植民地の中ではもっとも古く、域内に植民地時代の遺構が数多く点在します。このため、2005年7月15日に、マカオの8つの広場と22の歴史的建造物がマカオ歴史地区という名前でユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されました。わたしたちは、聖パウロ天主堂跡を訪ねました。聖パウロ天主堂跡は、1602年から1640年にかけて建設され、1835年に火事で崩壊した聖母教会と教会の隣に建てられた聖ポール大学跡の総称です。当時の聖母教会、聖ポール大学およびモンテの砦は全てイエズス会による建築物であり、マカオの「アクロポリス」のような存在だったと考えられています。

海外といえば、サウジアラビアのメッカで気温が51.8度を記録し、1000人を超えるイスラム教の巡礼者たちが死亡したニュースには驚きました。世界の宗教史上で最も大規模な巡礼は、世界中のイスラム教徒がサウジアラビア西部の聖地メッカを訪れる大巡礼(ハッジ)です。20日、AFP通信はメッカの気温が51.8度を超え、巡礼者1081人が死亡したと報じました。 メッカでは17日に気温51.8度を記録する酷暑が続き、多くが熱中症が死因とみられます。当局の許可を得ずに参加した巡礼者が暑さ対策を受けられなかったことも死者数増加につながった可能性があるといいます。ハッジは事前登録制ですが、毎年何万人もの非登録者が詰めかけます。サウジは巡礼者用に冷房設備を完備した施設を用意していますが、非登録者は対象外だといいます。巡礼とは命懸けの行為であることを再認識しました。地球温暖化も人命を奪うレベルになってきましたね。

グリーフケア式典の会場前で

そのメッカが51.8度を記録した20日、わたしは東京にいました。大塚にある「ホテルベルクラシック東京で行われるグリーフケア資格認定制度のファシリテーター修了式および上級グリーフケア士認定式に参加するためです。思えば、2020年11月4日、小倉紫雲閣の大ホールで、「グリーフケア資格研修発会式」(グリーフケア資格研修ファシリテーター養成課程・開会ガイダンス)が行われました。全国の互助会から選び抜かれた10名のファシリテーターのみなさんも集まっていました。そのみなさんは姫路で晴れて修了の日を迎え、上級グリーフケア士の資格を得られました。また、姫路に初めて集ったみなさんは、横浜で晴れて修了の日を迎え、上級グリーフケア士の資格を得られました。

グリーフケア式典のようす

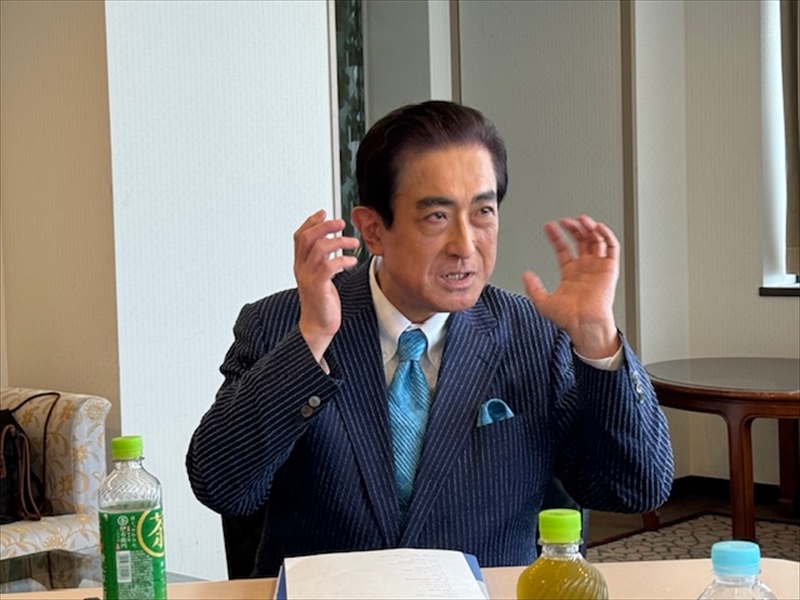

そして、この日、東京でファシリテーター修了式が行われる運びとなったのです。冒頭、挨拶に立ったわたしは「みなさん、本日はおめでとうございます。いま、グリーフケアに熱い注目が集まっています。『グリーフケアの時代に』というドキュメンタリー映画を秋篠宮妃紀子さまや岸田文雄総理大臣も鑑賞するなど、まさに「グリーフケアの時代」であることを実感します」と訴えました。それから、わたしは「そして今日2024年6月20日 第3期ファシリテーター10名のみなさんが修了式を迎え、これで上級グリーフケア士は総勢32名となりました」と述べました。ちなみに、グリーフケア士は1100名を超えています。

式典の冒頭で挨拶しました

続けて、わたしは「これまで小倉、姫路、横浜で行われた式典において、みなさんには『選ばれし者の恍惚と不安、二つ我にあり』という言葉を紹介しました。フランスの詩人ポール・ヴェルレーヌの言葉ですが、太宰治が『葉』という小説で使い、前田日明も新生UWFの旗揚げの挨拶で使った言葉です。みなさんは選ばれし者の恍惚と不安という同じ思いを持ち、学びを深め今日を迎えたことと思います。これからみなさんはグリーフケアのパイオニアになるという大いなるミッションとともに、後に続く上級グリーフケア士を育成していくというミッションを果たしていくこととなります」と言いました。

グリーフケアは「平和への祈り」!

そして、わたしは「現在1100名を超える方がグリーフケア士の資格を取得していますが、この中から多くの上級グリーフケア士が生まれ、共にグリーフケアの時代を拓いていくことを願っております。いま一番、グリーフケアを学んでほしいのは世界で戦争を起こしている政治家たちです。彼らが起こした戦争で、いかに多くの悲嘆が生まれているのかを知ってほしいです。グリーフケアは人間愛の発露であり、幸福へのサポートであり、平和への祈りです。グリーフケアという考え方が広まれば、この世から戦争がなくなるかもしれません。グリーフケアという考え方を広めていくこと、みなさんにはその力があると信じています」と述べました。

修了証書の授与のようす

最後に、わたしは「これからの未来がグリーフケアの時代となるべく、みなさんのご活躍をお祈りするとともに、みなさんのこれからの人生が愛に満ちた素晴らしいものであることを祈念しています。改めまして、本日は誠におめでとうございます!」と述べ、挨拶を終えたのでした。それから、修了証書授与式が行われました。今回は、サン・ライフメンバーズ、京阪互助センター、セレマ、ユウベル、日本セレモニーの各社から集った10人の方々が修了証書を授与されました。プレゼンテーターは、冠婚葬祭文化振興財団の金森理事長です。続いて、その10名に上級グリーフケア士認定証書が授与されました。プレゼンテーターは同じく金森理事長です。わたしは、みなさんが証書を授与されるたびに拍手を送りました。

1人づつに拍手を送りました

続いて、来賓の祝辞です。まずは、一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)の渡邊会長が祝辞を述べました。渡邊会長は「グリーフケアの振興は全互協ブランドにも大きく寄与します。みなさまに期待しています」と述べました。次に、上智大学グリーフケア研究所の客員研究員である粟津先生が祝辞を述べました。粟津先生は、英国の詩人であるジョン・キーツの「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉を使って、グリーフケアの重要性を説き、みなさんの将来に想いを馳せました。その後、ファシリテーター3期生の代表者から謝辞がありました。最後は、金森理事長の熱い「閉会の辞」で式典は終了しました。わたしは、「上級グリーフケア士たちの未来に幸あれ!」と願いました。それでは、Tonyさん、また次の満月まで!

2024年6月22日 一条真也拝

Shinさん、返信が20日も遅れ、ごめんなさい。

この3週間ほど、体調を崩し、2週間は、1日24時間の内、20時間は眠っていました。たぶん、抗がん剤Ⅱ期目11クールを終えて、副反応が蓄積し、頭髪も抜け、免疫力も落ちていたところに、ストレスがたまり、一挙にからだに反応がでたのか、とおもいます。

ともかく、ひたすらからだがだるくて眠り続けているうちに、39・8度の熱が出て、39度代が2日間、38度代が3日間、37度代も4日間つづき、徐々に下がってきたものの、ぶりかえすように、元に戻るというような状態で、ようやっと、本日、平熱に近い36度代に戻りましたが、直近の今(7月12日15時13分)、体温を測定すると、朝の36・5度から徐々に上がってきて、36・9度になっています。明日また、日本バプテスト病院に行ってみます(7月8日にも定期血液検査・尿検査・診察で通院)。

そんな中でしたが、どうしても、7月7日の午後7時に出すと決めていたので、無理をして、以下のような同人誌2誌を出しました。その編集レイアウト発行作業を1人でやりました。これも、無理をしすぎたかもしれません。

ヘルダーリン研究会発行『あごら』創刊号、2024年7月7日午後7時発行

http://waza-sophia.la.coocan.jp/data/24070701.pdf

『あごら』巻末の付録「ロックンロール神話考Ⅱ」(86‐134頁)はかならず読んでください。

これは、わが原点「ロックンロール神話考Ⅰ」の2024年末法篇です。

その冒頭が「みなさん、天気は死にました」から始まります。

次に、『新聞詩』第2号、2024年7月7日発行

http://waza-sophia.la.coocan.jp/data/24070702.pdf

どちらも、いのちを削って、手作りでつくりあげたことはまちがいありません。

ご一読くだされば、幸いです。

また、「京都面白大学」の方も、第200講をもって、第Ⅰ期終了としました。

もちろん、この間、多くの友人たちの力(対談など)を借りながらですが、運営そのものは、たった1人でyou tube展開してきました。

YouTubeだけが窓口の「京都面白大学」ですので、これから先のことは、この「夏休み」(お盆休みというべききゃな?)にじっくりと考えます。

そして、秋には、待望の畏友長谷川敏彦さんとの対談集を出します。おもろい、です。すっごく。

1970年前後からのわれわれの54年の接点・共闘がくっきりを浮かび上がる、ビビッドでインパクトありすぎの、しかも、おもろい、笑える対談集です。

それから、この夏、『死に臨む態度』と『日本人の死生観』の2冊の本の原稿を書きます。

それから、これも遅れに遅れている米国のジャーナリストで神道者といえるメーソンについての原稿も、これから急いで書き上げます。

頭の中では出来上がっているのですが、何しろ、末端神経障害がいっそうひどくなっており、PC入力がなかなか時間がかかりすぎます。これも、チュトレス、ですね。これを、ちゅっと+レス、にしたい、ですね。

ところで、Shinさんのご活躍と展開は、相変わらず凄まじいですね。玄侑宗久さんとの対談、また、香港・マカオの旅、喝采と、心からの敬意を送ります。(残念ながら「ボーナス」は年金生活者の吾には贈れませんが)

ともかく、くれぐれも、御身お大事にお過ごしください。再会を楽しみにしています。

2024年7月11日 鎌田東二拝

追伸 ご案内

8月4日 京都伝統文化の森推進協議会第3異界セミナー @京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

2024年9月23日(月・祝)

久しぶりで、Tony&KOWに、『自分とか、ないから。』(サンクチュアリ出版、2024年4月23日刊)が7刷7万5千部の大ヒット中の神明Pさんを加えて、3人ユニット「Tony&KOW&P」で初めてのライブ&交流会を行ないます。この本は、まもなく、10万部突破するとおもいます。

その神明Pさんの本の話や、KOWさんの木育キャラバンの話も聞けます。質疑応答はもちろん、自由な意見交換もしていきます。

興味がありましたら、ご参加ください。

場所は最高のところ、南円堂・猿沢の池のほとりにあるお洒落なカフェ・レストラン&イベントスペース「曼荼羅御堂八百萬之茶屋」です。