シンとトニーのムーンサルトレター 第096信

第96信

鎌田東二ことTonyさんへ

また、満月の夜がやってきました。しかも、今宵の満月は「スーパームーン」です。月が地球に最大限に接近するので、いつもの満月よりも大きく見え、明るさもいつもより明るくなるそうです。だいたい1年周期で訪れる貴重な天体現象だそうですが、小倉はあいにくの雨でスーパームーンを拝むことは叶いませんでした。残念です。

ところで、昨日は「日本一の山」がついに世界から認められた記念すべき日でしたね。カンボジア・プノンペンで開かれているユネスコの世界遺産委員会で、22日の午後、富士山が世界遺産に登録されることが決定したのです。世界遺産の登録までは足かけ20年で、じつに長い道のりでした。除外勧告を受けていた三保松原の登録も決定しました。

なんといっても富士山は日本人の「こころ」のシンボルです。日本人の「信仰の対象」であり「芸術の源泉」です。わたしは、学生時代に富士山に車で登ったことがありますが、とても神聖な気分になれました。また、飛行機の機内や新幹線の車内から富士山の勇姿を見るたびに、元気になれる気がします。20年に1度の伊勢神宮の御遷宮、60年に1度の出雲大社の大遷宮にあたる今年、富士山が世界遺産となって本当に良かったです!

さて、この1ヵ月間、わたしは全国を飛び回っていました。業界の総会とか自身の講演会とか、その目的はさまざまでしたが、とにかくよく出張しました。6月5日、茨城県北茨城市磯原町磯原にある「野口雨情記念館」を訪れました。日本を代表する童謡作家の野口雨情は、明治15年、現在の北茨城市の磯原に生まれました。

![]()

野口雨情記念館にて

![]()

しゃぼん玉像の前で

記念館には、雨情の作品や書、著作などが展示されていました。わたしは、「十五夜お月さん」「七つの子」「赤い靴」「青い眼の人形」「しゃぼん玉」「こがね虫」「あの町この町」「雨降りお月さん」「証城寺の狸囃子」「うさぎのダンス」などの多くの名作を書いた雨情の大ファンです。特に、「月」や「うさぎ」をテーマにした歌が多く、(Tonyさんと同じく)うさぎ年で月狂いのわたしにはたまりません。

雨情の童謡作品はどれも、なんだか泣きたくなるような郷愁と哀愁が強く感じられます。

それは、その歌の背景にはさまざまな現実のストーリーがあるからだと思います。たとえば、「赤い靴」にはモデルとなった女の子がいましたが、彼女は渡米を果たさずに病気で夭折しています。「青い眼の人形」も実話に基づいて作られた歌です。

そして、「しゃぼん玉」は雨情が幼くして失った長女を歌った作品だとされています。「しゃぼん玉きえた とばずに消えた 生まれてすぐに こわれて消えた」という歌詞は、雨情自身の亡き娘のことでした。彼は、自分の愛娘のはかない命を、すぐ消えてしまうしゃぼん玉に例えたのです。雨情夫婦は、この歌によってわが子を亡くした悲しみを癒したのでした。そう、「しゃぼん玉」とはグリーフケア・ソングだったのですね。

その哀しくも透明な美しさを備えたセンチメンタリズムは、東京専門学校(現在の早稲田大学)で雨情の学友であった小川未明の「金の輪」や「赤いろうそくと人魚」などに代表される童話の世界にも通じます。その未明もまた、幼いわが子を失うという経験を持っていました。さらにわが子を亡くす経験をした人物といえば、西田幾多郎と田辺元という2人の日本を代表する哲学者の名前が思い浮かびます。わたしは、つねづね「死別の悲しみから、哲学と詩が生まれる」と思っているのですが、まさに西田幾多郎、田辺元、小川未明、野口雨情の4人の生涯と仕事こそ、それを証明しうることに気づきました。ぜひ次回作として、この4人を取り上げたいです。そして、人間にとっての「死者」「葬儀」「供養」「グリーフケア」の意味を自分なりに問う本を書いてみたいと思っています。タイトルは『唯喪論〜哲学と詩が生まれるとき』(仮題)を考えています。

野口雨情記念館を訪問した1週間後の12日、わたしは鹿児島県の南九州市にある知覧を訪れました。知覧といえば、特攻の基地があった場所として知られています。もちろん、「知覧特攻平和会館」も訪れましたが、その前に「富屋食堂」に寄りました。ここには、「特攻の母」と呼ばれた故・鳥浜トメの生涯と特攻隊員とのふれあいの遺品・写真などが展示されています。「鳥浜トメの物語」という公式サイトには、次のように書かれています。

「『富屋食堂』が開業したのは、昭和4年のことでした。

太平洋戦争末期、『富屋食堂』は帝国陸軍の指定食堂となります。そのため、たくさんの特攻隊員が訪れるようになったのでした。『富屋食堂』を切り盛りしていたトメは、そんな隊員さんたちを我が子のようにかわいがり、家財を投げ打ってもてなします。いつしか隊員さんたちは、トメのことを『おかあさん』と呼ぶようになりました。しかし、その関係が深かった分、トメは悲しい現実をたくさん目の当たりにすることになるのです」

富屋食堂のメニューは、うどん・そば・丼ものなどでした。夏場は、かき氷なども出し、繁盛したそうです。隊員たちは、みなトメの気さくな性格と食堂の家庭的な雰囲気に惹かれました。昭和17年に最初の少年飛行兵10期生が到着したとき、トメは隊員たちを我がこのように面倒を看ました。まだ幼さの残る隊員たちも、トメのことを「お母さん」と呼ぶようになりました。しかし戦況は悪化し、小さな知覧の町にも、いよいよ特攻という非情な作戦が遂行されるのでした。

![]()

知覧の富屋食堂の前で

![]()

富屋食堂前の「ホタル」の看板

富屋食堂を一躍有名にしたのは、「ホタル」の物語です。食堂を愛用していた宮川三郎という軍曹が、「明日ホタルになって帰って来るよ」と言い残し出撃しました。すると、その夜、富屋食堂にいた人々(トメと娘たち、出撃前の隊員たち)の前に1匹のホタルが飛んできたのです。それを観た隊員たちは「宮川だ! 宮川がホタルになって帰ってきた!」と叫び、みんな涙を流しながら「同期の桜」を歌ったそうです。このエピソードは、高倉健主演の「ホタル」(2001年、降旗康男監督)、「俺は、君のためにこそ死ににいく」(2007年、新城卓監督)といった日本映画にも描かれています。

野口雨情の「シャボン玉」も、富屋食堂の「ホタル」の物語も、死者に想いを馳せ、その冥福を祈る供養の物語です。そして、のこされた者が深い悲しみを癒すグリーフケアの物語でもあります。死者を忘れて、生者の幸福など絶対にありえません。人間という存在は、死者によって生かされているのです。そのことを痛感した旅でした。

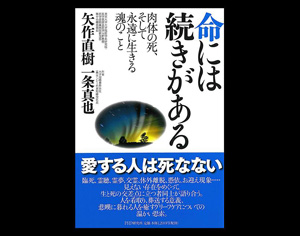

さて、「供養」および「グリーフケア」といえば、わたしはこのたび新刊『命には続きがある]』(PHP研究所)を上梓いたしました。「肉体の死、そして永遠に生きる魂のこと」というサブタイトルがついています。東京大学医学部大学院教授で東大病院救急部・集中治療部長の矢作直樹先生とわたしの「命」と「死」と「葬」をめぐる対談本です。

![]()

新刊の『命には続きがある』

本書は、矢作先生の『人は死なない』(バジリコ)とわたしの『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)という2冊の本がクロスオーヴァーした内容です。帯には「愛する人は死なない」というキャッチコピーに続いて、「臨死、霊聴、霊夢、交霊、体外離脱、憑依、お迎え現象・・・・・見えない存在をめぐって、生と死の交差点に立つ者同士が語り合う。人を看取り、葬送する意義、悲嘆にくれる人を癒すグリーフケアについての温かい思索」と書かれています。また、カバーの前そでには「死は終わりではない」、後そでには「死は不幸ではない」と大きく書かれています。この2つの言葉こそは、矢作先生とわたしの共通した考えであり、1人でも多くの方に伝えたい想いです。

わたしは、2011年10月4日に東大病院を訪れ、矢作先生と初対面しました。わたしは、「あとがき——グリーフケアの時代」で次のように書きました。

「不思議な運命の糸に手繰り寄せられてやっと会えたわたしたちは、長い間ずっと喋り通しでした。こういうことを言うと不遜かもしれませんが、これほど話題や考え方が自分と合う方には久々にお会いしました。

京都大学こころの未来研究センター教授で宗教哲学者の鎌田東二先生以来の運命の出会いかもしれません。とにかく、二人でずっと『命』と『死』と『葬』について夢中になって語り合いました。

矢作先生が担当されている患者さんの名前をお聞きして、わたしは驚きました。間違いなく我が国における超VIPの方々ばかりです。矢作先生ご自身が日本を代表する臨床医なわけですが、そんな凄い方が『魂』や『霊』の問題を正面から語り、『人は死なない』と堂々と喝破されました。これほど意義のあることはありませんし、ものすごい勇気が必要だったと思います。しかし、現役の東大医学部の教授にして臨床医が『死』の本質を説いたことは、末期の患者さん、その家族の方々にどれほど勇気を与えたことでしょうか!

多くの死に行く人々の姿を見ながら、多くの尊い命を救いながら、またあるときは看取りながら、矢作先生は真実を語らずにはいられなかったのです。まさに、矢作直樹先生こそは『義を見てせざるは勇なきなり』を実行された『勇気の人』であると思います」

矢作先生とわたしは霊や魂といった、いわゆるスピリチュアルな問題についても正面からガチンコで語り合っています。わたし自身、これほどスピリチュアルな話題を語ったのは、『ロマンティック・デス〜月と死のセレモニー』(国書刊行会)以来ではないでしょうか。そして何よりも、医療界のトップにある方とわたしのような冠婚葬祭業者が「死」について徹底的に語り合ったのは世界でも初めてだと思います。

心から尊敬すべき方と対談する機会に恵まれ、それが単行本にもなり、わたしは本当に幸せ者です。おそらくは、多くの冠婚葬祭業界の関係者も本書を手に取って下さることと思います。そして、真の葬儀のあり方について考えて下さることと思います。

この対談で、わたしは、愛する人を亡くした人の悲しみを軽くするための「グリーフケア」の重要性についてお話しました。ここ最近、わたしは「グリーフケア」の普及をめざしています。グリーフケアは医療・葬儀・そして宗教の3つのジャンルが協力しながら進めていくべき「こころ」の仕事です。

『愛する人を亡くした人へ』が刊行された当時、わが業界においても「グリーフケア」などということをいう人はほとんど誰もいませんでした。いま、東日本大震災以降、日本にも本格的な「グリーフケアの時代」が到来したと言われています。『愛する人を亡くした人へ』を上梓して早くも8年が経過しましたが、本書もまたグリーフケアの機運を高める一助になることを願っています。Tonyさんにも『命には続きがある』を送らせていただきましたので、御批判下されば幸いです。

Tonyさんも7月のシンポジウムなどを控えられて多忙の毎日かと存じますが、くれぐれも御自愛下さいませ。それでは、また次の満月まで。オルボワール!

2013年6月23日 一条真也拝

一条真也ことShinさんへ

レター、ありがとうございます。このところ、夏風邪を引いて、からだがだるくて咳がひどく、体調不良不調、ムーンサルトレターの返信が遅れ、その他にもいろいろと滞ってしまい、ご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。そういえば、去年の今ごろも、夏風邪をこじらせ、その間に滝行などもしたために、よけいに咳がおさまらず、難渋したことを思い出しました。夏至の頃は、わたしの体も何か開いたり閉じたりして、「風通し」がよくなるようです。

ところで、Shinさんの精力的で過激な仕事ぶりにはいつも驚かされると同時に、敬服します。このたびも、東京大学大学院医学系研究科教授で、同大付属病院救急部・集中治療部部長の矢作直樹さんとの対談集『命には続きがある——肉体の死、そして永遠に生きる魂のこと』(PHP研究所、2013年7月4日)を出版され、次々に意義ある著作を世に問うていますね。すばらしいことです。おめでとうございます。ありがとうございます。ごくろうさまです。

この本は、第1部が「死の不思議——スピリチュアル体験の真相」、第2部が「看取る——人は死とどう向き合ってきたか」、第3部が「葬る——人はいかに送られるのか」という、3部仕立てになっていて、<死の壁を超えて>の体験、<見える世界と見えない世界>についての論議、そして、<死者=霊魂は存在するか>という宗教や哲学の根本問題への肉迫、それを踏まえて、日本人の死生観、葬儀という儀式について縦横無塵に語り尽くされ、最終章・第8章は「人は葬儀をするサルである」で締めくくられています。

とても、読みやすく、コースナビされていて、かつどんどん深まりつつも、広がりつつ、この問題と世界に参入していくことができますね。さすが、矢作さんとShinさん。強力布陣の展開です。

PHP研究所のHPの書籍案内の解説には、「救命医師と葬儀のプロ。共通するのは生と死の交差点に立つということ。その交差点では彼らしか体験し得ない不思議な霊的現象がある。臨死、霊聴、霊夢、交霊、体外離脱、憑依、お迎え現象……、見えない存在をめぐる対話から、死は終わりではなく、命には続きがあることがわかる。人は死なない。死は不孝ではない。そう断言する二人の対話は人を看取り、葬ることの意味に及ぶ。悲嘆にくれる人を癒すグリーフケアについてもあたたかい思索をめぐらせる。多くの生と死を見つめ続ける二人だからこそ、魂の真実を正面から語ることができる。本書は生命とその死について、新しい価値観を提唱し、多くの人を「死の不安」から解放し、愛する人を亡くした人々の「死別の悲しみ」を和らげる1冊でもある。」とありました。それを要約して、「臨死、霊聴、霊夢、交霊、体外離脱、憑依、お迎え現象…見えない存在をめぐって、生と死の交差点に立つ者同士が語り合う。人を看取り、葬送する意義、悲嘆に暮れる人を癒すグリーフケアについての温かい思索。」ともありました。

このような議論が堂々と展開できる時代になったのですね。実は、わたしの方も、五木寛之さんとの対話集『霊の発見』(学研文庫、2013年7月)が出たばかりです(この「解説」をよしもとばななさんが書いてくれているのですが、これがすばらしい文章です。この文章を読むだけでも価値があると思います)。また、テーマと内容的にも大いに重なります。仏教には霊魂不滅の思想に対して「外道」の思想という考え方もありますが、同時に、輪廻転生はインド思想全体の前提的な世界観になっているので、そこからの「解脱」をめざす思想と実践としての仏教も、「輪廻転生する身心とたましい」を問題にせざるを得ません。中観思想、唯識思想、密教と哲学思想と実践形態は変わっても、仏教にとって「死」と「命」の問題は大きな、深い問いです。

加えて、この間に、2004年に集英社から出していたオウム真理教事件と酒鬼薔薇聖斗事件を中心に論及した『呪殺・魔境論』が、『「呪い」を解く』とタイトルを変えて、文春文庫から出ました。また、同じ文春文庫から、『ジブリの教科書』が3冊出でいます(1風の谷のナウシカ、2天空の城ラピュタ、3となりのトトロ)が、その3冊目の「となりのトトロ」に「鎮守の森のトトロ論」だったかの文章を寄せました。こんなところからも、いろいろと状況の変化を感じとっています。

ところで、Shinさんは茨城県北茨城市磯原町の野口雨情記念館に行かれたそうですね。わたしも15年ほど前に訪れたことがあります。そのすぐ近くの、北茨城市十津町の茨城県天心記念五浦美術館とその近くの旧岡倉天心邸と六角堂を見学するのを兼ねて。岡倉天心は凄い人ですね。彼の『茶の本』もすばらしい名著ですよ。

ところで、この10日の間に、日本の芸術に大きなインパクトを与えた2人の巨人について2つの講演をしました。6月16日(日)に、国立民族学博物館第5セミナー室で大阪日本民芸館主催の講演「柳宗悦と宗教」を行ない、1週間後の6月23日(日)に、川崎市岡本太郎美術館で「岡本太郎とシャーマニズム」の講演をしたのです。柳宗悦さんと岡本太郎さん、いずれも巨人ですからねえ。リキが入りましたよ。

岡本太郎は、民芸とその指導者の柳宗悦(1889〜1961)について、かなり辛辣な見解を述べていますね。たとえば、「日本再発見 出雲」の項で、次のように。

「ところで、ここで見せてもらった昔の布志名の“夜づくどっくり”や“まんじゅうむし”など、つまり今日の民芸のもととなった本来の民衆芸術のよさに感嘆した。おおらかで、すじがとおっている。見えや気どりのない、必要なだけの形をしていながら、生活的なふくらみがある。色も、いわば土地の素材から自然に出てくる、ありあわせの色。それが冴えている。どこがいいと特別にとり上げてはいえないが、しかし充実している。

これらのよさは、でき上がりの結果なんか鼻もひっかけない、気にしていない凄さである。こういういわば自然に出てきたものに芸術家はいつでもほとほと感心してしまう。もちろん、民芸作家にだってそのよさは十分わかっているのだ。しかしどんなに巧妙にたくらんでも、その純粋さ、そのような感激はとても作り得ない。

なぜだろうか? ——彼らは結果を目的にしているからだ。民芸なんて枠をきめて、効果を前もってねらっている以上、民芸らしいものはできようが、芸術の凄みとか、豊かなふくらみというものは出てこないのだ。素朴さをねらえば、素朴ではなくなり、生活的な、香り高い土の匂いは鼻もちならない泥臭さに変わってしまう。だから民芸作家たちはみんな、自信があるような無いような、中途半端で、困ったような顔をしている。

彼ら自身も近ごろようやくそれを自覚してきたらしく、行きづまりを嘆く深刻な訴えを聞いた。地方の真面目な人たちが、こういうところにひっかかって苦しんでいるのは、まことに気の毒だ。

私はかつての民芸運動の功績を否定はしない。地方の工人たちがまったく自覚せず、持ち伝えてきた豊かな自然を、卑下して捨て去ってゆく。それを、待ちなさい、君たちはこういうすばらしさがある、と自覚に高めて伸ばしてゆくという運動は、まさに正しい。

悲劇はその指導者たちが、芸術家ではなく、“芸術主義者”、ディレッタントだったところにある。彼らの善意にかかわらず、地方の素朴な人たちに、指導者自身が持っている芸術に対するコンプレックスを植えつけたのだ。作家、芸術家という幻影を抱きはじめ、自分の作っているものは価値のあるものだと自負しはじめたとたんに、新鮮さがひっこんでしまい、民衆芸術の素朴さを失って、彼らの指導者と同じように、エセ芸術家になってしまうのである。

民芸運動の全面的な失敗はそこにある。それはあらゆる土地で、純粋な民衆芸術を生かしたようで、実は亡ぼしている。指導者のディレッタント的な甘さが、まだそれに気がついていないだけの話である。>(『岡本太郎著作集第4巻 日本の伝統』「日本再発見 出雲」266-268頁、講談社、1980年)

実に、太郎さんらしい歯に衣着せぬ評言です。わたしは、しかし、「民芸」運動の提唱者の柳宗悦を単なる「ディレッタント」だとは毛頭考えません。柳は、太郎さんがいうよりももっと深い思索と運動を展開した「宗教哲学者」であり、「大文明批評家」であったと思っています。そのあたり、2人が激突していたら、もっともっとおもろかったのに、と残念です。1度、対談した方がよかったのに。

岡本太郎美術館は、今「岡本太郎とシャーマニズム」展をやっていて、その一環で、わたしが講演することになりました。太郎さんの養女となった岡本敏子さんは、「あるとき、突如彼はシャーマンになる。直接、彼方の世界、神秘と交流する」(『岡本太郎 神秘』二玄社)と言っていますね。

一般に、「シャーマンshaman」とは、神や精霊など目に見えない超自然的存在と直接交信する特殊な霊的能力を持った宗教的職能者を指します。ミルチア・エリアーデ(1907〜1986)などの宗教学者たちは、シャーマンを「脱魂ecstasy」型」と「憑依possession型」に区別しました。わたしはその2類型を、「鳥シャーマン」(垂直性飛翔型)と「蛇シャーマン」(水平性侵入型)と呼びました(たとえば、拙著『宮沢賢治「銀河鉄道の夜」精読』岩波現代文庫、2001年、などで)。

わたしは、「シャーマン」をこう捉えます。

①シャーマンとは、「フクシン」である。その「フクシン」とは、第一に、複身、第二に、複心。つまり、いくつもの身体といくつもの心を持つ者です。

②次に、シャーマンとは、変身(変心)可能性に開かれている者です。つまり、「フクシン(複身・複心)化」できる身心変容者のことです。

③そのような「フクシン化」を、古代日本の古語では、「ワザヲギ」と言い、それに「俳優」という漢字を宛てました。古代日本の古語では、「シャーマンと」は「ワザヲギ」をする者です。それは、「神懸り」し、神霊や精霊の魂を呼び出し、動かし、身に振り付けたり、引き剥がしたりできるワザを持つ者の謂でした。

④その「ワザヲギ=俳優」の漢字を、分解すると、「人に非ざることに(=俳)、優れたる者(優)」、すなわち、異類・異界・異人との交通・交歓・交流・交歓において優れた能力を持つ者となりますね。

⑤そのような、「異種間・異類間・異次元間・異界間コミュニケーション」ができる者、それを、「ワザヲギ=俳優」とするなら、「四次元との対話」に挑んでいた岡本太郎も、そのメンバーの一人、ということができるでしょう。

⑥そのような「ワザヲギ」として、「祭り」や「神楽」や「鎮魂」があります。とすれば、「シャーマン」とは、「ワザヲギ=俳優=神楽師=鎮魂師」ということになります。

こうして、「シャーマン」は「見えないモノ(兆)」を視、「聞こえない声(音・兆)」を聴き、「異次元情報」をもたらすメッセンジャーですが、「シャーマニズム」とは、そのような「シャーマン」の「身心変容技法⇔世界変容術」がもたらす出来事・現象であります。わたしは、「宗教とは、聖なるものとの関係に基づくトランス(超越)技術の体系である」と考えていますが、岡倉天心も岡本太郎も、芸術という方法を使って、「トランス」した人ではないかと思います。

実は、岡本太郎は、「トーテミズム」や「シャーマニズム」の概念と現象をフランス民族学(人類学)・社会学から学びました。真っ先に挙げなければならないのは、第一に、岡本太郎の師に当たるマルセル・モース(1872-1950)です。エミール・デュルケム(1858-1917)の甥でもでもあったモースは、フランス社会学のみならず、「フランス民族学(人類学)の父」でした。第二に、「シャーマン」に憧れ秘密結社を主宰したジョルジュ・バタイユ(1897-1962)、そして第三に「自動記述(オートマティスム)」を提唱したシュールレアリスム運動の指導者のアンドレ・ブルトン(1896-1966)。彼らは、「シャーマニズム」の理論とその文学的表現を示したといえるでしょう。

しかし彼らよりももっと注目すべきなのは、ミシェル・レリス(1901-1990)とアンドレ・マッソン(1897−1987)です。岡本太郎は、この2人から強烈なインパクトと影響を受けているとわたしは確信しています。『岡本太郎著作集』(講談社)の中では、岡本太郎は、ミシェル・レリス(太郎は「ミッシェル・レイリス」と表現しています)のことを3回ほど言及しています。

ミシェル・レリス(Michel Leiris、1901-1990)は、パリ生まれの作家で、民族学者です。詩人マックス・ジャコブ(1876-1944)に師事し、画家のアンドレ・マッソンと出会い、ともに1924年にシュールレアリスム運動に加わります。1925年、マッソンの挿絵による第一詩集『シュミラークル』(私家版)を上梓します。翌年の1926年に、ルイーズ・ドゴンと結婚しますが、彼女の義父(それをレリスは生涯「義兄」と偽っていた)カーンワイラーはピカソの画商でした。1927年、やはりアンドレ・マッソンの挿絵とともに、第二詩集『基本方位』(私家版)を上梓します。1929年、シュールレアリスムと袂を分かち、親友のジョルジュ・バタイユ(1897‐1962)の主宰するDocuments誌に参加。神秘主義思想(カバラ主義、チベット苦行僧の修行等)から影響を受けます。レリスはチベット僧の修行方法に精通していたようです。

この頃、ノイローゼになりますが、バタイユに勧められて、国立高等研究院民族学研究所助手で『ドキュマン』の編集も担当していた民族学者マルセル・グリオール(1898-1956、1943年から1956年までソルボンヌ大学民族学教授、主著『水の神—ドゴン族の神話的世界』『青い狐—ドゴンの宇宙哲学』せりか書房)を団長とするダカール=ジブチ調査旅行(1931-33)に書記兼文書係として参加します。この間の日記ともフィールド記録ともいえる作品が、1934年『幻のアフリカ』と題して出版され、物議をかもすのです。この出版により、グリオールとは絶交することになります。当然と言えば当然です。この本の中で、たとえば1932年9月12日等の記録に、ゴンダル滞在中にザール信仰の女指導者のもとへ通い、供犠を「憑依」現象をまじかに繰り返し観察・体験したことが記述されており、迫真的な記録となっています。なお1958年にはこの観察をもとに、『ゴンダルのエチオピア人における憑依とその演劇的諸相』(『日常の中の聖なるもの』所収、思潮社、1986年)を発表しています。

帰国後は、詩人・作家として活動しつつ、民族誌研究の道に進み、マルセル・モースの下で民族学を学び、生涯、人類博物館に勤務し、アフリカ部門の責任者を務めました。自伝的作品として、『成熟の年齢』『ゲームの規則』全4巻。民族誌の分野では、ドゴン族の秘密言語の研究やエチオピアのゴンダルの憑依現象に関する著作を残しています。邦訳として、『黒人アフリカの美術』(新潮社、1968年)、『ミシェル・レリスの作品』(全4巻、思潮社、1970-72年)、『夜なき夜 昼なき昼』(現代思潮社、1970年)、『闘牛鑑』(現代思潮社、1971年)、『幻のアフリカ』(河出書房新社、1995年、平凡社ライブラリー、2010年)、『オランピアの頸のリボン』(人文書院、1999年)、『ピカソ・ジャコメッティ・ベイコン』(人文書院、1999)などがあります。

ミシェル・レリスは、岡本太郎とは、マルセル・モースの兄弟弟子であるだけでなく、ピカソやマッソンとも大変親しかったのですが、岡本太郎はこのレリスから大きな影響を受けたと思います。レリスのパリ読書界へのデビュー作はガリマール書店から出版した『幻のアフリカ』(1934年)ですが、これが実に、実に、問題の書なのです。1000頁を超える膨大な記録ですが、ここには、夢や自分のオブセッションやきわめて主観的な人物評などの極私的な記述と、その日に起こった出来事の公的な記録が混在していて、読者を戸惑わせると同時に、強力に惹き込む魅力に満ちています。これは、フィールドノートとして、実に興味深い画期的な「等心大」の記録であると高く評価できます。この『幻のアフリカ』の中で、レリスはマルセル・モースに始まる「民族誌学」について、次のような疑問を述べています。

「なぜ民族誌学の調査はしばしば僕に警察の尋問を思わせたのだろう。人々の風習に近づいても大して人々に近づくことにはならない。彼らは、調査の前も後も同じようにかたくなに自分を閉ざしている。」(『幻のアフリカ』岡谷公二他訳、平凡社ライブラリー、2010年)

「僕は憑依者たちを研究するよりは憑かれたい。≪女ザール≫の詳細を科学的に知るよりは、≪女ザール≫を身体で知りたいのだ。抽象的な知識など、僕にとっては二の次のものでしかない。」

「自己放棄しなければならない場合にあって、観察者の非人間的な立場を守らせる民族誌学に対する恨み。」

「彼女たちの演じる劇に加わり、彼女たちの生き方に直接触れ、体当たりで直接ぶつかる必要がある。民族誌学など糞くらえだ!」

などと。

『幻のアフリカ』は、実に、破格で破調のアフリカ民族誌でもあり、主観性と客観性の二重性と、支配するものと支配されるものの二重性や、観察者と憑依者の間で引き裂かれています。自同律的な自己などなく、他者としての自己、他者を経由しての自己がひっかきまわされます。自己も他者もともにファンタスム=幻であるかのような。そこでは、憑依と夢と自慰の想像力が奇怪な形でクロスします。

「1931年11月2日 夜。夢精、ほんのわずかエロティックな夢を見たあと、心ならずも射精して夢は終わる。突然のセックスの出現。僕はセックスのことなどすこしも頭にないと思っていたのに。/黒人の女が僕の眼に、現に刺激的に映らないのは、女たちがいつも裸でいすぎるからだし、また、黒人の女との性交は社会的なものと何一つかかわらないからだ。白人の女と性交することは、つまり、その女を多数の因習から引き離し、肉体的な点からしても、もろもろの制度の観点からしても、裸にすることだ。こういうことは、制度が僕たちのとはとても異なっている女とではありえない。ある点では、それはもう≪女≫でないと言う言い方が適切だ。」

「1932年7月17日 僕は一つの夢に感動し、ほとんど涙ぐむ。いくつかの移動や、複雑な出来事のあとで、少女といっていいZと再会し、彼女が奥の友人の一人と関係していることを確認する。これは、あまり彼女を放っておいた僕のせいなのだ。僕は二言三言弁解する。彼女はすぐに僕のところに戻ってくる。しかし僕の上には悔恨が重くのしかかる……。とりわけ僕は深い憐れみを覚える。」

「1932年7月18日 さまざまな事柄が明らかになる。僕の神経症の大方は、避妊をあまり考えすぎるため、中途半端で不完全な交接しかできない習慣から来ている。薬の使用に対する嫌悪と、堕胎への恐れとは、僕を馬鹿げたジレンマに追い込む。マルサス主義を捨て去ることもできず——僕のペシミズムと結びついた倫理的な理由のため——、かといって、尻込みもせずに薬を使って敢然とこの主義を実行することもできないため、奥は自分を男と感じなくなっている。僕は去勢された存在なのだ。結局、ここに僕のすべての問題がある。これが、僕の旅行をする理由であり、うんざりする理由であり、ある時期、かなり下らない酔い方をした理由でもある。」

「1932年8月8日 僕はいつも性交を多少とも呪術的な行為とみなし、ある種の女たちからは神話のようなものを期待し、娼婦たちを女占師扱いしてきた……。だから僕は、この謎めいた遣り手婆(エチオピアのシャーマンのこと)のことを思うとき、愛情のまじった敬意を覚える。今日、そして僕たちの国に祭式上の淫売がもはや存在しないとはなんと残念なことか!」

このような「記述」が、だらだらと、臆面もなく、フランスの最初の本格的なアフリカ調査団の公式の「記録」として出版さたれとしたら、グリオール団長でなくても、大変困ったと思うでしょうよ。レリスの『日記』の1936年4月3日には、「表面は知的に見えても、あくまでも下劣な感情をもって書かれた作品だ」とか、「この不幸な本が出版されたまもなく二年になる。そして教授連のあいだでは、話題となるあり方はいつも決まっている。モースはわたしが『文学者』であり『真面目ではない』とはっきり言う。彼はまた入植者のあいだに潜入する民族誌家にとってきわめて危険な本あったとも言う。」と記されているのは当然ですよね。この破天荒な記述・記録には、モース先生も、民族学担当の教授連中も頭を抱えてしまったのではないでしょうか。

さらに加えて、エチオピア(アビシニア)の呪具や祭具などを購入(略奪?)し、運ぶ際のいざこざや隠蔽などが実に赤裸々に描かれているので、「入植者のあいだに潜入する民族誌家にとってきわめて危険な本」と言われるのも無理はありません。それを、わかって出すのですから、計算ずくでないようで緻密に計算されている、無意識のようできわめて意識的・意図的なこの『幻のアフリカ』は、実に画期的な問題の書といえるでしょう。特異な詩人で告白文学の達人(?)レリス以外には誰もこのような本を書くことはできないでしょう。

岡本太郎は、1934年以降、モースの下で民族学を学んでいた時、この本を読まずに過ごしたと考える方が不自然でしょう。わたしは、岡本太郎が、この時期(1934年前後)に、『ドキュマン』なども含め、ミシェル・レリスの「憑依」論を読んでいたと推測します。そして、その「シャーマニズム」の「憑依」現象についての関心は、バタイユを始め、神聖社会学研究会やアセファルのメンバーにも共有されていたと考えます。加えて、ミシェル・レリスは、1930年からピカソ論を書いています。また、1926年からマッソン論を書いています。

レリスと岡本太郎の師匠のモース先生は、同じ年、1934年に話題作「身体技法」論を書いています。コレージュ・ド・フランスで、モースと同僚の先輩哲学者ベルクソンが『道徳と宗教の二源泉』を出版したのは、1932年でした。そこで、ベルクソンは、独自の「神秘主義」論を展開します。フランスの「身体技法」や「神秘主義」や「シャーマニズム」が問題になったのが、この1930年代だったことはとても重要です。それは、岡本太郎のパリ滞在期間とぴったり重なっていたからです。

ピカソ論にせよ、「無頭人」の表紙画を描いたマッソン論にせよ、岡本太郎が目にせずには、また意識せずにはいられない存在がミシェル・レリスでした。けれども、岡本太郎の全著作において、ピカソについては繰り返し語られ、乗り越えるべき存在などと語られるのに対し、同時代の先行者であったアンドレ・マッソンとミシェル・レリスについての言及はあまりに少なく不自然なほどです。とりわけ、そのシュールレアリスム論、アフリカ論、民族学、すべてにおいて岡本太郎の遥か先を行っていた10歳年上の詩人・民族学者のレリスとその師のアンドレ・マッソンに、岡本太郎は激しいライバル意識を持っていたのではないでしょうか。いや、羨望と嫉妬を抱いていたかもしれないと思います。特にパリ時代にあっては。

というのも、ミシェル・レリスの「義父」のカーンワイラーは、ピカソだけではなく、シュールレアリストたちの画商でもあったし、フランスアヴァンギャルド芸術の最大の理解者でありサポータでありプロデューサーの一人でした。ミシェル・レリスは、臨むと望まぬとにかかわらず、フランスアヴァンギャルド芸術の真っただ中にいた輝ける星でした。負けず嫌いの岡本太郎が激しい対抗心を抱いたとしても何ら不思議はないどころか、それはほとんど必然だったのではないでしょうか。

晩年、「マルセル・モースの肖像」と題するフィルム・ドキュメントで岡本太郎のインダビューを撮った、パリ大学の民族学教授で映像作家のジャン・ルーシュは、ミシェル・レリスが絶交したアフリカ調査団長で、その後、マルセル・モースの後を継いでパリ大学ソルボンヌの民族学の筆頭教授となったマルセル・グリオールの弟子でした。

今回の講演に際して、わたしは『岡本太郎著作集』を全巻読み返しました。そして、改めて、彼の文章がすばらしく、「マサカリか鉈の文体」で対象をズバリとぶった切って、血を噴出させながら真髄を露わにしていく力わざは見事だと感服しました。

それに対して、まったく180度異なるのが、ミシェル・レリスの文体です。それは、もちろん、鉞でも鉈でもなく、ナイフやメスですらなく、細い針で対象を点描し執拗に絡みつきひっかき続けるような文体なのです。しかし、その微分的な文体によって露わになってくるモノの形とノスタルジーは、何とも名状しがたい聖性と魅力を帯びてまるで能のように幽玄に浮かび上がってきます。歌舞伎的な外連味のある岡本太郎と、能的で詩的な言語遊戯に揺蕩っているミシェル・レリス。

そんな対称軸を両目に見ながら、1920年代から1930年代、日本では出口王仁三郎や南方熊楠や折口信夫や宮沢賢治が活躍していた時代のことを思い浮かべました。それから約100年、わたしたちの惑星は限界に近い状況に人類を追い込みつつあるように思います。「民族学・人類学」という学問がはっきりした形を見せ始めてからわずか100年にしかならないのに、その人類の消息が不明になりつつあるのはまことに皮肉なことですね。

Shinさん、確かに、「命には続きがある」と思いますが、しかし、「ジンルイには続きがある」のでしょうか? 疑問はますます高まっている今日このごろです。

2013年6月26日 鎌田東二拝

「こころの再生に向けて」第4回震災関連シンポジウム案内

日時:2013年7月9日(火)14時〜17時30分

場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

テーマ:「震災と語り」

第一部

鎌田東二(京都大学こころの未来研究センター教授・宗教哲学・民俗学)「趣旨説明」10分

基調報告①鈴木岩弓(東北大学教授・宗教民俗学)+高橋原(東北大学准教授・宗教学)「震災後の幽霊の語りと民俗」60分

基調報告②やまだようこ(京都大学名誉教授・立命館大学特別招聘教授・発達心理学」「喪失の語り」20分

基調報告③島薗進(東京大学名誉教授・上智大学グリーフケア研究所所長)「震災とグリーフケアの語り」30分

コメンテーター:井上ウィマラ(高野山大学教授・スピリチュアルケア学)

第二部

討議:金子昭(天理大学教授・倫理学)、稲場圭信(大阪大学准教授・宗教社会学)+上記メンバー他

司会:鎌田東二

主催:京都大学こころの未来研究センター震災関連プロジェクト「こころの再生に向けて」

共催:科研「身心変容の比較宗教学」(身心変容技法研究会)+聖地文化研究会(「生態智の拠点としての聖地文化」)

無料(申し込みの必要はありません。直接会場にお越しください)